いつも、ありがとうございます。

よろしければポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

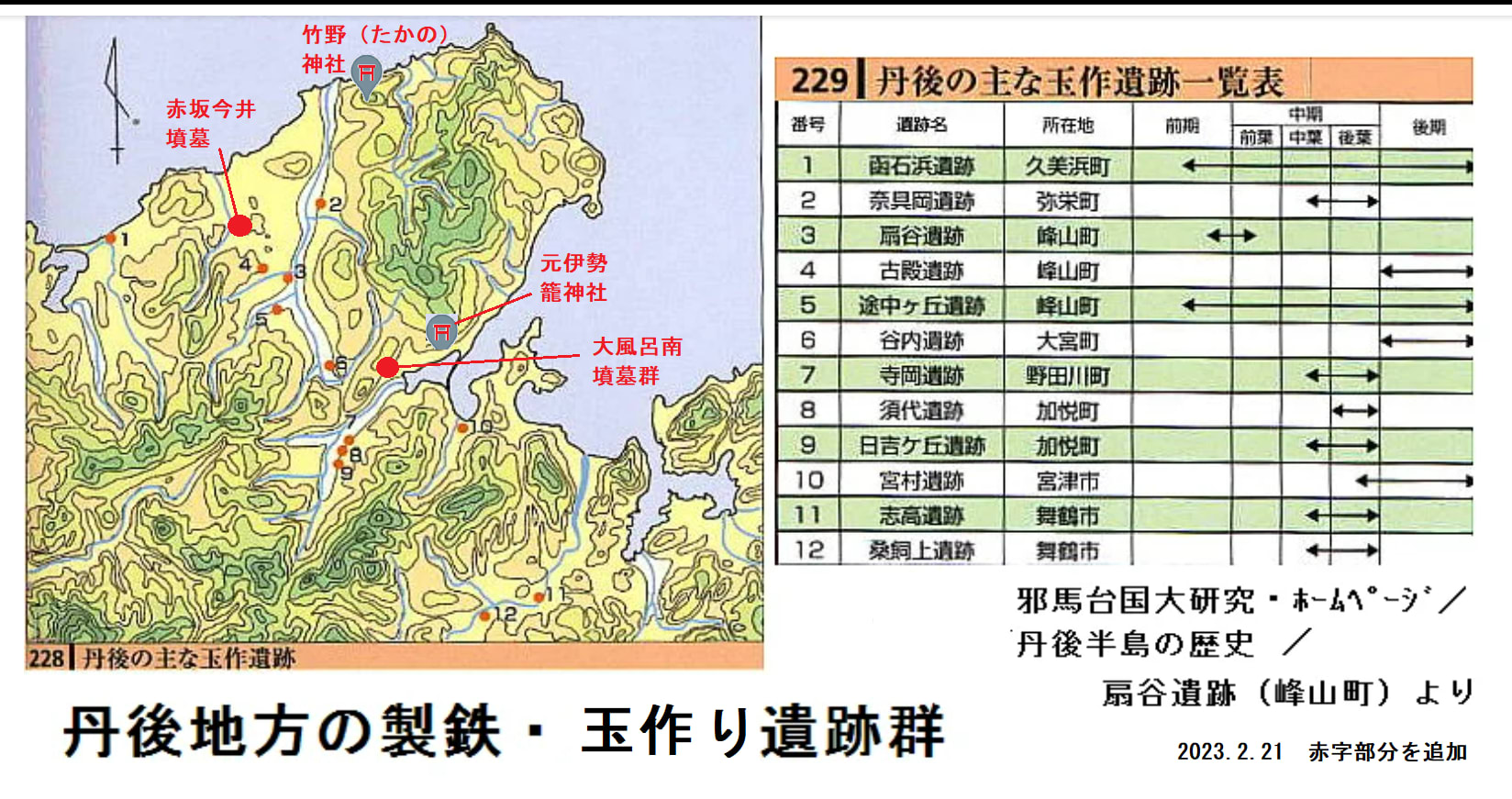

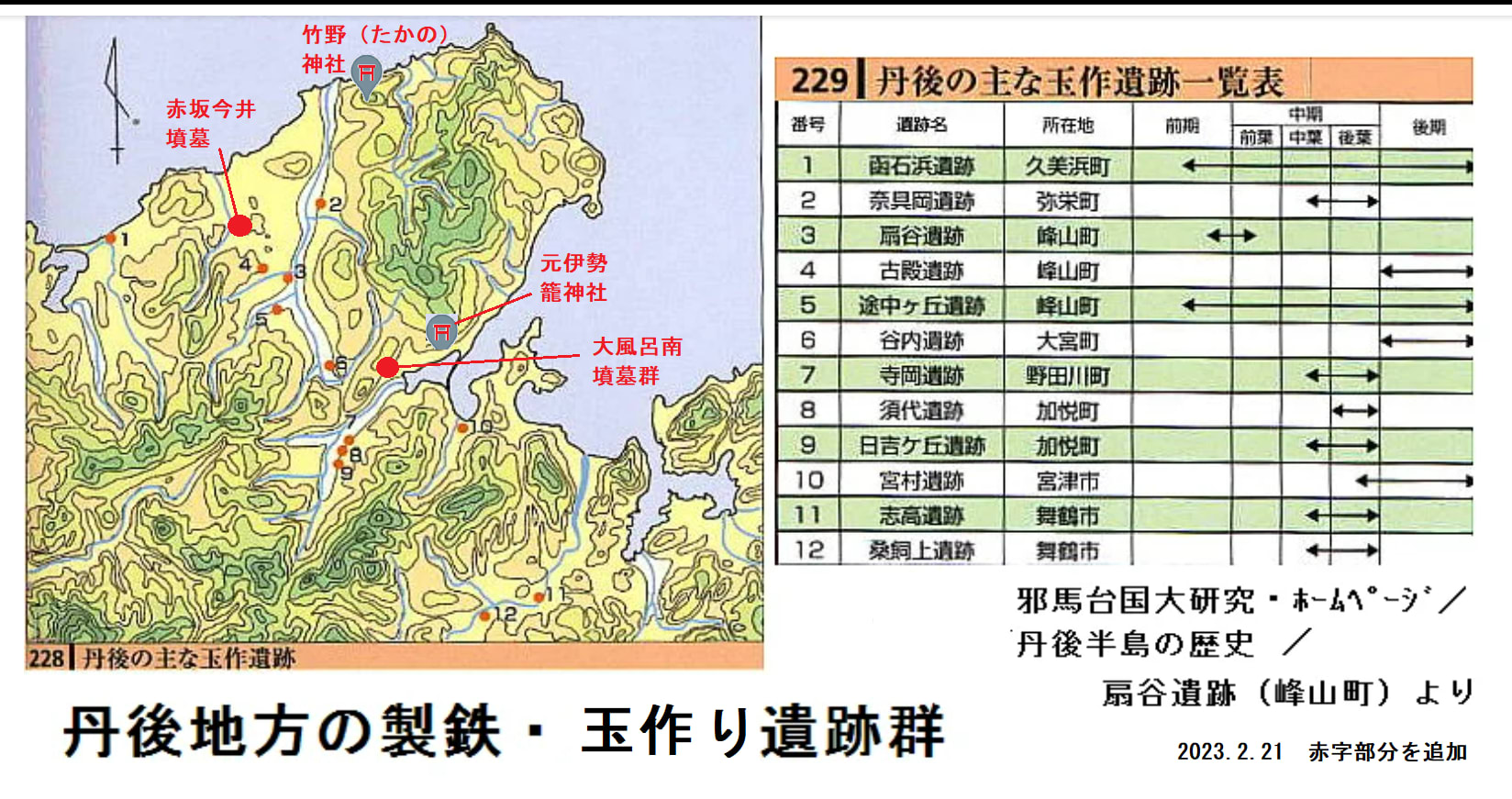

丹後半島ですが、奴国宮廷楽師帥升らの反乱で殺された最後の王スサノヲが、対外交易のためにすでに弥生前期から縄文海人ムナカタ族が営んでいた環濠集落の途中ヶ丘遺跡などで玉作工房などを整備しました。大王自ら半島南部に出かけて玉作工具の製作などのために鉄素材を運んできていました(詳細は「新羅の脱解王が奴国大王?」参照)。スサノヲの本来の奴国王宮(須玖岡本遺跡)での伝統的な祭祀は帥升らに任せきりで、母方の縄文海人ムナカタ族と共に行動し、縄文系祭祀に親しんだようです。たまに奴国に帰還すると、帥升らに縄文系祭祀を取り入れるように命じたと考えられます。それを不満とする帥升らが反乱を起こして約四百年以上続いた奴国が滅んだと推理しました(詳細は「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」参照)。

ムナカタ族の手助けで帥升らのクーデターを逃れた幼い王子五十猛命(イタケル)と二人の王女大屋姫命・抓津姫命は出雲に落ち着き、この地で成長しました。出雲王イタケルは、紀伊国 一宮伊太祁曽神社で祀られています。また二人の王女も和歌山市大屋都姫神社・都麻都比売神社で紀伊国に木種をもたらした神として祀られています。「日本書紀」では「素戔嗚尊が鬚髯から杉、胸毛から檜、尻毛から槇と榧、眉毛から楠など体毛を抜いて作った各種の樹木を全国に植えた」とありますから、生前のスサノヲが三人を連れて、頻繁に紀伊に出かけて半島南部の鉄素材を入手するための大型の刳り船の材料となる太い木材を求めたのではないかと想像しています。

しかしスサノヲの子孫が二世紀から三世紀にかけて日本建国で活躍した、藤原氏にとって不都合な史実を消すために、イタケルの子八束水臣津野命(出雲国風土記の国引き神話の神、以下八束命)から三代のムナカタ族を束ねた王の事績を藤原氏が特に入念に隠ぺいしたと考えています。つまり、イタケルらの紀伊国での活動の伝承は、完全には否定できないですが、ほとんど創作したものかもしれません。

といいますのも、式内社(名神大)紀伊国一宮で、旧社格は官幣大社である和歌山市日前宮(日前神宮・國懸神宮の総称)の祭神は日像鏡(ひがたのかがみ)を神体とする日前大神 (ひのくまのおおかみ)と日矛鏡(ひぼこのかがみ)を神体とする國懸大神 (くにかかすのおおかみ)とされ、聞き慣れない神々です。しかし、日前宮が名草宮とも呼ばれます。奴国王(ナーガ、龍蛇神)の宮殿という意味です。さらに、wiki「日前神宮・國懸神宮」に「当初は名草郡毛見郷浜宮に祀られ、垂仁天皇16年に現在地に遷座したと伝えられている」とありましたのでこれらの神の正体が分かりました。八束命の別名が濱殿、長浜様(ナーガの濱殿)と呼ばれており、記紀神話で海神豊玉彦(綿津見神)であり日向三代の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)であることを突き止めています。

つまり、上で述べたイタケルらの事績とすることによって紀伊で活動したイタケルの後継者八束命の存在を誤魔化したのではないかと考えられます。イタケルは天孫降臨神話で言う天照大神の御子天忍穂耳命(あめのおしほみみ)に対応し、御子を通り越して天孫瓊瓊杵尊に葦原中国(葦の繫茂するナーガの国)を支配させるために天降りさせた話にしたと考えられます。この神話は、宋史 王年代紀第二代王天村雲尊が孫で第四代王天聞彌尊(アメノニニギノミコト)にレガリヤとして三種の神器を与えて周辺の地域を平定させ、奴国隆盛の基礎を築かせた史実の伝承からの連想で作られたと推理しています(詳細は「【検証21】天孫降臨と草薙剣の謎?」参照)。

瓊(ケイ、ニ)という字は瓊玉(たま)の意味で、それを二重に重ねていますから、玉作りと関係が深いことを表しています。また杵(きね)という字は「つち(槌)、物をうつ道具」という意味がありますから、玉に孔をあける鉄製針を配下のムナカタ族を連れて半島南部からもたらした人物で出雲王ということになりそうです。八束命が国引きを行った出雲国意宇郡は出雲王八束命が王都とした場所でいいと思います。國懸神社の相殿神として玉祖命(たまのやのみこと)が祀られていますので、八束命を示唆しています。

また、日前神社の相殿神の石凝姥命(いしこりどめ)は作鏡連(かがみつくりのむらじ)の祖神とされています。スサノヲの弟ニギハヤヒ大王も奴国から逃亡し、イタケルの支援で吉備を平定し、奴国を再興しました。石凝姥命はニギハヤヒ大王の御子天香山命とも考えられています。鋳物の神として信仰されて奈良県磯城郡田原本町葛木坐火雷神社でも祀られていますから、八束命が育てた青銅器などの金属加工技術者を天香山命に与えたと推理できます。出雲市西谷墳丘墓の大型四隅突出型3号墳には吉備の円筒型土器が出土していますので、吉備と出雲の強い繋がりが見られます。

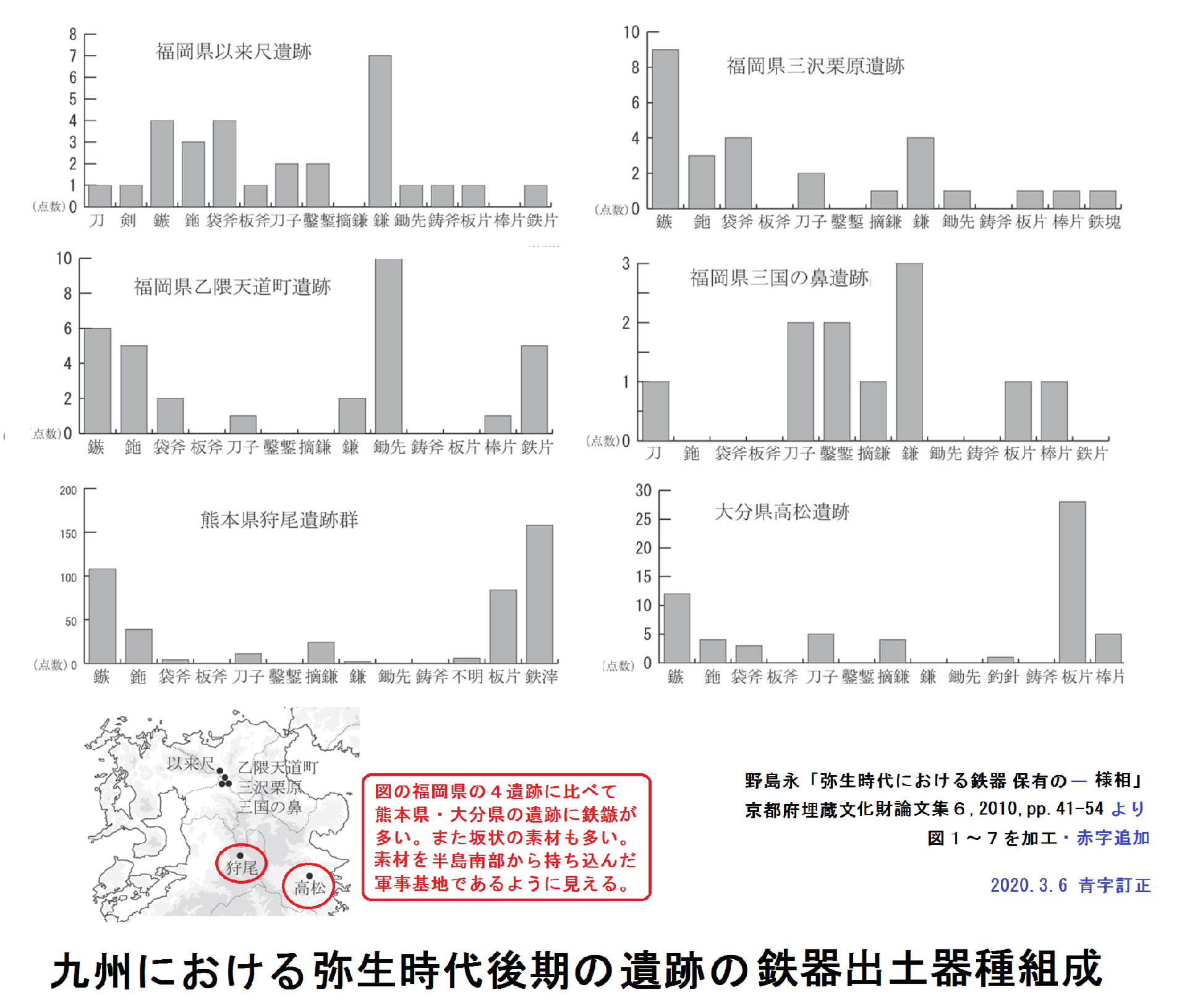

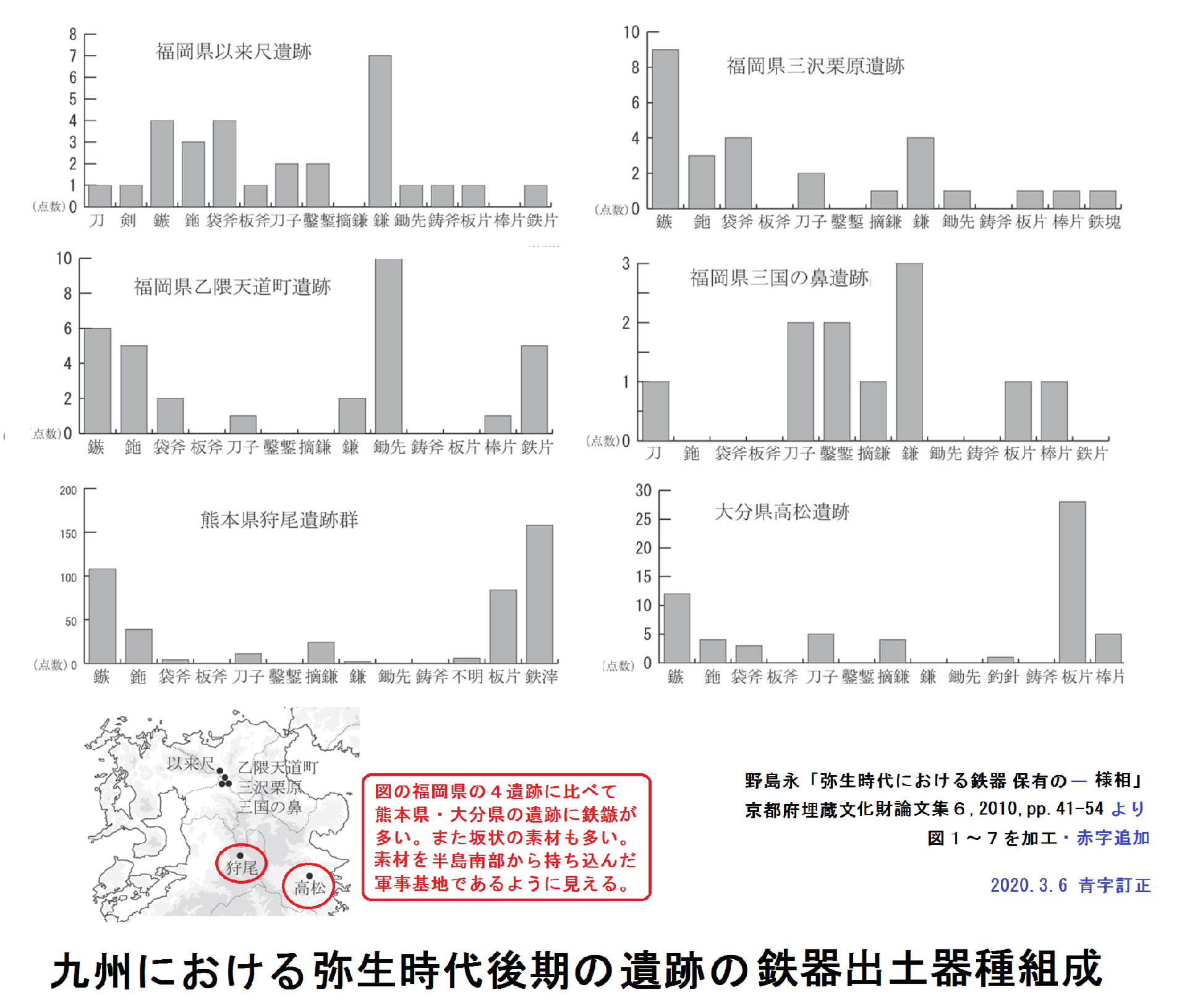

八束命は対馬市豊玉町仁位(ニイ)和多都美神社(わたつみじんじゃ)の本殿付近で発見された箱式石棺に葬られたと考えています(詳細「国引き神話は史実だった?(その4)徹底的に隠された神だった?」参照)。八束命は祖父スサノヲを討った帥升らに復讐するために半島南部の鉄素材を大分県大野川流域や阿蘇山麓に搬入し、大量の鉄製武器を製造する鍛冶集落を数多く作ったと推理しています。この動きを察知した帥升王の後継者らが対馬で待ち伏せして討ったのではないかと想像しています。

(その2)に続く

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

最後まで読んでいただき、感謝します。つづきもありますのでよろしくお願いします(;^ω^)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング丹後半島ですが、奴国宮廷楽師帥升らの反乱で殺された最後の王スサノヲが、対外交易のためにすでに弥生前期から縄文海人ムナカタ族が営んでいた環濠集落の途中ヶ丘遺跡などで玉作工房などを整備しました。大王自ら半島南部に出かけて玉作工具の製作などのために鉄素材を運んできていました(詳細は「新羅の脱解王が奴国大王?」参照)。スサノヲの本来の奴国王宮(須玖岡本遺跡)での伝統的な祭祀は帥升らに任せきりで、母方の縄文海人ムナカタ族と共に行動し、縄文系祭祀に親しんだようです。たまに奴国に帰還すると、帥升らに縄文系祭祀を取り入れるように命じたと考えられます。それを不満とする帥升らが反乱を起こして約四百年以上続いた奴国が滅んだと推理しました(詳細は「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」参照)。

ムナカタ族の手助けで帥升らのクーデターを逃れた幼い王子五十猛命(イタケル)と二人の王女大屋姫命・抓津姫命は出雲に落ち着き、この地で成長しました。出雲王イタケルは、紀伊国 一宮伊太祁曽神社で祀られています。また二人の王女も和歌山市大屋都姫神社・都麻都比売神社で紀伊国に木種をもたらした神として祀られています。「日本書紀」では「素戔嗚尊が鬚髯から杉、胸毛から檜、尻毛から槇と榧、眉毛から楠など体毛を抜いて作った各種の樹木を全国に植えた」とありますから、生前のスサノヲが三人を連れて、頻繁に紀伊に出かけて半島南部の鉄素材を入手するための大型の刳り船の材料となる太い木材を求めたのではないかと想像しています。

しかしスサノヲの子孫が二世紀から三世紀にかけて日本建国で活躍した、藤原氏にとって不都合な史実を消すために、イタケルの子八束水臣津野命(出雲国風土記の国引き神話の神、以下八束命)から三代のムナカタ族を束ねた王の事績を藤原氏が特に入念に隠ぺいしたと考えています。つまり、イタケルらの紀伊国での活動の伝承は、完全には否定できないですが、ほとんど創作したものかもしれません。

といいますのも、式内社(名神大)紀伊国一宮で、旧社格は官幣大社である和歌山市日前宮(日前神宮・國懸神宮の総称)の祭神は日像鏡(ひがたのかがみ)を神体とする日前大神 (ひのくまのおおかみ)と日矛鏡(ひぼこのかがみ)を神体とする國懸大神 (くにかかすのおおかみ)とされ、聞き慣れない神々です。しかし、日前宮が名草宮とも呼ばれます。奴国王(ナーガ、龍蛇神)の宮殿という意味です。さらに、wiki「日前神宮・國懸神宮」に「当初は名草郡毛見郷浜宮に祀られ、垂仁天皇16年に現在地に遷座したと伝えられている」とありましたのでこれらの神の正体が分かりました。八束命の別名が濱殿、長浜様(ナーガの濱殿)と呼ばれており、記紀神話で海神豊玉彦(綿津見神)であり日向三代の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)であることを突き止めています。

つまり、上で述べたイタケルらの事績とすることによって紀伊で活動したイタケルの後継者八束命の存在を誤魔化したのではないかと考えられます。イタケルは天孫降臨神話で言う天照大神の御子天忍穂耳命(あめのおしほみみ)に対応し、御子を通り越して天孫瓊瓊杵尊に葦原中国(葦の繫茂するナーガの国)を支配させるために天降りさせた話にしたと考えられます。この神話は、宋史 王年代紀第二代王天村雲尊が孫で第四代王天聞彌尊(アメノニニギノミコト)にレガリヤとして三種の神器を与えて周辺の地域を平定させ、奴国隆盛の基礎を築かせた史実の伝承からの連想で作られたと推理しています(詳細は「【検証21】天孫降臨と草薙剣の謎?」参照)。

瓊(ケイ、ニ)という字は瓊玉(たま)の意味で、それを二重に重ねていますから、玉作りと関係が深いことを表しています。また杵(きね)という字は「つち(槌)、物をうつ道具」という意味がありますから、玉に孔をあける鉄製針を配下のムナカタ族を連れて半島南部からもたらした人物で出雲王ということになりそうです。八束命が国引きを行った出雲国意宇郡は出雲王八束命が王都とした場所でいいと思います。國懸神社の相殿神として玉祖命(たまのやのみこと)が祀られていますので、八束命を示唆しています。

また、日前神社の相殿神の石凝姥命(いしこりどめ)は作鏡連(かがみつくりのむらじ)の祖神とされています。スサノヲの弟ニギハヤヒ大王も奴国から逃亡し、イタケルの支援で吉備を平定し、奴国を再興しました。石凝姥命はニギハヤヒ大王の御子天香山命とも考えられています。鋳物の神として信仰されて奈良県磯城郡田原本町葛木坐火雷神社でも祀られていますから、八束命が育てた青銅器などの金属加工技術者を天香山命に与えたと推理できます。出雲市西谷墳丘墓の大型四隅突出型3号墳には吉備の円筒型土器が出土していますので、吉備と出雲の強い繋がりが見られます。

八束命は対馬市豊玉町仁位(ニイ)和多都美神社(わたつみじんじゃ)の本殿付近で発見された箱式石棺に葬られたと考えています(詳細「国引き神話は史実だった?(その4)徹底的に隠された神だった?」参照)。八束命は祖父スサノヲを討った帥升らに復讐するために半島南部の鉄素材を大分県大野川流域や阿蘇山麓に搬入し、大量の鉄製武器を製造する鍛冶集落を数多く作ったと推理しています。この動きを察知した帥升王の後継者らが対馬で待ち伏せして討ったのではないかと想像しています。

(その2)に続く

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

最後まで読んでいただき、感謝します。つづきもありますのでよろしくお願いします(;^ω^)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング