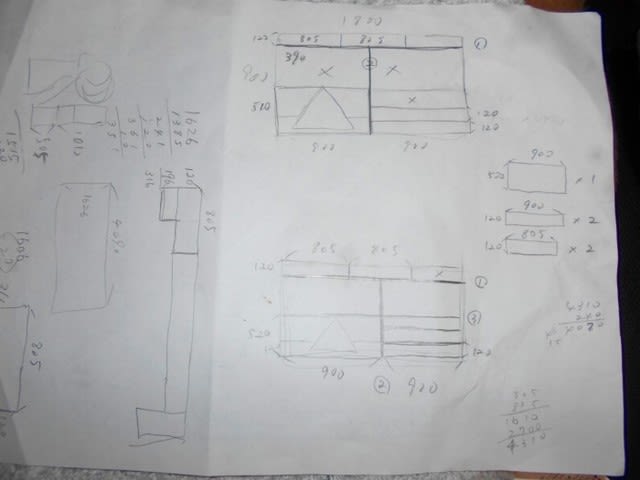

今日もずっと新モンゴル日馬富士学園の額。まずは上部のモチーフに合わせて下地切り。これで細かな直しはあるものの、大まかな部分は終わった。その後、額の幅直し。実はカットの段階ではタイルが15cmだったんで、1回目と同じ位の幅の12cm位かな?みたいな感じでやってしまった後、デザインを後日に決めたら、寸法

合わず、3cm追加みたいに額縁の幅を直してパーツは切って置いたんで、それを接着。ここまでで半日。そこからタイルがあるだけ額の側面を張ったのね。これがシュールに大変なのね。全部繋げて寸法を測って、模様を合わせる前提の印を付けて、レロレロってした模様の位置をまたしるしを付けて外して置くのね。それは

側面にペンキを塗らないと見えてしまうから。張ってしまうと塗りづらいからなのね。この繰り返しをするんだけれど、側面のタイルを張るって言うのは、割り付けを決めるって大事なのね。もうそこが決まれば、次の展開はその上にタイルを乗せるだけで、いちいち測る必要は無い訳で。これはタイル屋の時に習ったやり方。

こうして置く事で、もう割り付けをその都度考えなくて良いので、ただ張る事だけに専念出来るのね。けれど今回のように柄が入ると、黒、黒、黄色みたいにいちいち図面を見ながら張らなきゃならないから、面倒な事の軽減って感じではあるのね。そんなこんなであっという間に夕方・・・まじかよっ。最近こんな事の繰り返し。

その後、レロレロ模様の側面のペンキ塗り。

下地が終わってしまえば、この手のモザイクは単なる繰り返しなんで、時間で解決になるが、眼などを作ろうとすると、喜怒哀楽が出てしまうから、自分の決めた眼になるまで終わりが無く、時間を掛ければ出来るってもんじゃないのね。そんな違いはあるものの、ただ張るだけでも1万粒位あるのに、レロレロ模様をカットする

訳で・・・。結構な手間が掛かるのね。まぁいつもの事ながら、俺のモザイクに楽は無し。そもそも簡単に真似が出来たり、楽だったりしていては、人が見て凄い・・・とは言わないし、もっとモザイクの知名度が上がって比較された時に見劣りしてはね・・・非常に問題なのね。もっと言えば、美術会社からの依頼。そりゃ厳しい眼

で見るだろうし、そもそも悩み無しなんてあるはずは無いのね。そうなると、何処までやっても不安になるし、かと言って時間を掛けた所で必ず結果が出る訳では無く、何しろこのやり方は大作を作る時に教えているやり方で、完成図ありきでやっているのでは無くて、大まかなイメージをその都度、掘り下げて完成して、

また次へ・・・となるので、段々と出来ると思っていた事とは変わったり、ラフで描いた絵とは幾分違ったりもする。ただ大きさは何も変わらないので、その中で・・となると、下地は決まっている大作とでも思って貰うと判って貰えるのかな?いずれにせよ、日々前進はしているのね。

合わず、3cm追加みたいに額縁の幅を直してパーツは切って置いたんで、それを接着。ここまでで半日。そこからタイルがあるだけ額の側面を張ったのね。これがシュールに大変なのね。全部繋げて寸法を測って、模様を合わせる前提の印を付けて、レロレロってした模様の位置をまたしるしを付けて外して置くのね。それは

側面にペンキを塗らないと見えてしまうから。張ってしまうと塗りづらいからなのね。この繰り返しをするんだけれど、側面のタイルを張るって言うのは、割り付けを決めるって大事なのね。もうそこが決まれば、次の展開はその上にタイルを乗せるだけで、いちいち測る必要は無い訳で。これはタイル屋の時に習ったやり方。

こうして置く事で、もう割り付けをその都度考えなくて良いので、ただ張る事だけに専念出来るのね。けれど今回のように柄が入ると、黒、黒、黄色みたいにいちいち図面を見ながら張らなきゃならないから、面倒な事の軽減って感じではあるのね。そんなこんなであっという間に夕方・・・まじかよっ。最近こんな事の繰り返し。

その後、レロレロ模様の側面のペンキ塗り。

下地が終わってしまえば、この手のモザイクは単なる繰り返しなんで、時間で解決になるが、眼などを作ろうとすると、喜怒哀楽が出てしまうから、自分の決めた眼になるまで終わりが無く、時間を掛ければ出来るってもんじゃないのね。そんな違いはあるものの、ただ張るだけでも1万粒位あるのに、レロレロ模様をカットする

訳で・・・。結構な手間が掛かるのね。まぁいつもの事ながら、俺のモザイクに楽は無し。そもそも簡単に真似が出来たり、楽だったりしていては、人が見て凄い・・・とは言わないし、もっとモザイクの知名度が上がって比較された時に見劣りしてはね・・・非常に問題なのね。もっと言えば、美術会社からの依頼。そりゃ厳しい眼

で見るだろうし、そもそも悩み無しなんてあるはずは無いのね。そうなると、何処までやっても不安になるし、かと言って時間を掛けた所で必ず結果が出る訳では無く、何しろこのやり方は大作を作る時に教えているやり方で、完成図ありきでやっているのでは無くて、大まかなイメージをその都度、掘り下げて完成して、

また次へ・・・となるので、段々と出来ると思っていた事とは変わったり、ラフで描いた絵とは幾分違ったりもする。ただ大きさは何も変わらないので、その中で・・となると、下地は決まっている大作とでも思って貰うと判って貰えるのかな?いずれにせよ、日々前進はしているのね。