改訂しました。

廾 キョウ 廾部にじゅうあし

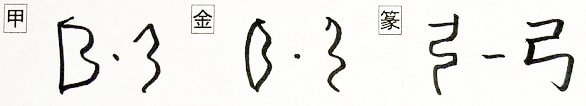

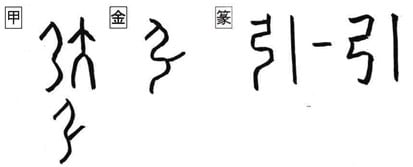

解字 左右の手を向きあわせた形。両手にものを載せてささげる意味につかう。部首になる。

意味 両手でささげる。

参考 廾キョウは両手をつかう意で部首「廾にじゅうあし」になる。廾部は常用漢字で3字、約14,600字を収録する『新漢語林』では20字が収録されている。常用漢字は以下のとおり。

廾キョウ (部首)

弊ヘイ・やぶれる(廾+音符「敝ヘイ」)

弄ロウ・もてあそぶ(王(玉)+廾の会意)

弁ベン・かんむり他(ム+廾の会意)

共 キョウ <両手でささげる>

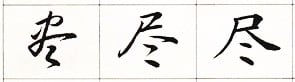

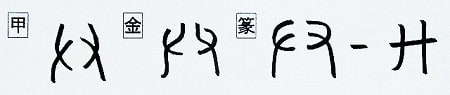

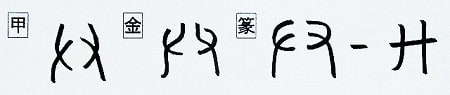

共 キョウ・ク・とも ハ部

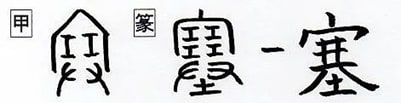

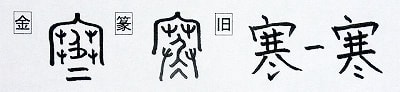

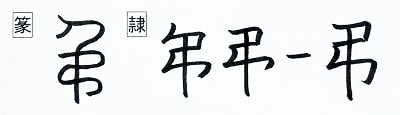

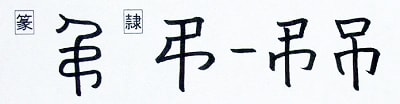

解字 甲骨文は「四角形の供物+両手(廾キョウ)」で、お供え物を両手でもち、供えるかたち。発音のキョウは両手の廾キョウが表している。金文も供物の形が少し異なるだけで、ほぼ同じ。[簡明金文詞典]の意味は、①供える。②恭敬キョウケイ(つつしみ敬う)。③(供物の)玉器、となっている。篆文で供物が廿のような形に変化し、下に両手がつく。後漢の[説文解字]は、「同也(なり)。廿に従い廾キョウに従う」とする。同は、①同じ意味のほか、②ともにする・いっしょに、の意味があり、こちらを指している。甲骨・金文の「そなえる」意は音符のイメージに出てくる。漢字検索のための部首は「ハ」。

意味 ともに(共に)。いっしょに。「共同キョウドウ」(二人以上の者が力を合わせる)「共学キョウガク」(男女が同じ学校で共に学ぶ)「共鳴キョウメイ」(共に同感の念を起こす)「共産キョウサン」(資産・生産手段などを共有する)「共倒(ともだお)れ」「共食(ともぐ)い」

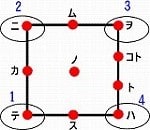

イメージ

「ともに・いっしょに」(共・洪・哄・鬨)

両手でものを「そなえる・ささげる」(供・恭・拱)

「その他」(巷・港)

音の変化 キョウ:共・供・恭・拱 コウ:洪・哄・鬨・巷・港

ともに・いっしょに

洪 コウ 氵部

解字 「氵(水)+共(いっしょに)」の会意形声。水がいっせいに出ること。

意味 (1)おおみず。「洪水コウズイ」「洪積世コウセキセイ」(洪水の堆積物に覆われた時代の意。実際は洪水でなく氷河に覆われた時代)(2)おおきい。すぐれた。「洪恩コウオン」(大きな恩)

哄 コウ 口部

解字 「口(くち)+共(いっしょに)」の会意形声。大勢の人がいっしょに口から声を出すこと。

意味 どよめく。どよめき。「哄笑コウショウ」(どよめいて笑う。大声で笑う)「哄堂コウドウ」(その場の人がみな笑う)

鬨 コウ・とき 鬥部

解字 「鬥トウ(たたかい)+共(いっしょに)」 の会意形声。鬥トウは戦いの意。鬨コウは、戦いのとき一斉に声を出すこと。

意味 とき(鬨)。ときの声。戦場などで士気を高めるために一斉にあげる声。「勝鬨かちどき」(勝利して一斉に出す歓声)「鬨頭ときがしら」(ときの声を最初に出す大将)

そなえる・ささげる

供 キョウ・ク・とも・そなえる イ部

解字 「イ(人)+共(そなえる)」の会意形声。人が物をおそなえする、さしだす意。

意味 (1)そなえる(供える)。神仏にそなえる。「供物クモツ」(2)すすめる。さし出す。「供出キョウシュツ」(3)事情をのべる。「供述キョウジュツ」「自供ジキョウ」(4)とも(供)。仕える。ともにする。「供奉キョウホウ・グブ」(①貴人のそばで用をつとめる。②行幸などの行列に加わる。)

恭 キョウ・うやうやしい 㣺(心)部

解字 「㣺(心)+共(ささげる)」の会意形声。目上の人にものをささげる時のかしこまった気持ち。

意味 うやうやしい(恭しい)。かしこまる。つつしむ。「恭順キュウジュン」(つつしんで従う)「恭賀キョウガ」(うやうやしく祝う)「恭孝キョウコウ」(つつしんで父母に仕える)

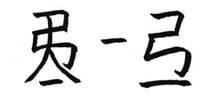

拱 キョウ・こまぬく・こまねく 扌部

拱手キョウシュ(「百度」より)

解字 「扌(手)+共(ささげる⇒両手をだした形)」の会意形声。ささげた両手を胸もとで合わせ拝礼をすること。日本では、腕組みをする意となる。

意味 こまぬく(拱く)。こまねく(拱く)。(1)両手を胸の前に重ねあわせて敬礼する。「拱手キョウシュ」(中国で敬礼の一つ)(2)[国]腕組みをして何もしない。「手を拱(こまね)く」「拱手傍観キョウシュボウカン」(腕を組んで見ているだけで何もしない)

その他

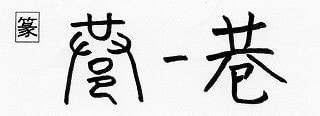

巷 コウ・ちまた 己部

解字 篆文は 「邑ユウ(まち)+共(いっしょに)」の会意形声。まちの人々が一緒にくらすこと。また、まちなかの小道をいう。現代字は、篆文の邑ユウ⇒巳に変化した巷コウになった。意味は、町のなか・世間、および町中の道。※日本語の「ちまた」は「道股ちまた」で、①道が方々へ分け行くところの意、転じて里や町の中の道などの意味がある。

意味 ちまた(巷)。①町の中の道。②町の中。世間。「巷ちまたの声」「巷間コウカン」(町の中。世上)「巷説コウセツ」(ちまたのうわさ=巷談)

港 コウ・みなと 氵部

解字 旧字は「氵(川)+巷(町の道)」の会意形声。町の道が川と接するところ。町の道から人や荷物が川船に乗りかえるところをいう。のち、海に面した港が発達した。新字体は巷の下部が己に変化。

意味 (1)みなと(港)。船の発着所。「出港シュッコウ」「母港ボコウ」「漁港ギョコウ」(2)飛行機の発着所。「空港クウコウ」

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

廾 キョウ 廾部にじゅうあし

解字 左右の手を向きあわせた形。両手にものを載せてささげる意味につかう。部首になる。

意味 両手でささげる。

参考 廾キョウは両手をつかう意で部首「廾にじゅうあし」になる。廾部は常用漢字で3字、約14,600字を収録する『新漢語林』では20字が収録されている。常用漢字は以下のとおり。

廾キョウ (部首)

弊ヘイ・やぶれる(廾+音符「敝ヘイ」)

弄ロウ・もてあそぶ(王(玉)+廾の会意)

弁ベン・かんむり他(ム+廾の会意)

共 キョウ <両手でささげる>

共 キョウ・ク・とも ハ部

解字 甲骨文は「四角形の供物+両手(廾キョウ)」で、お供え物を両手でもち、供えるかたち。発音のキョウは両手の廾キョウが表している。金文も供物の形が少し異なるだけで、ほぼ同じ。[簡明金文詞典]の意味は、①供える。②恭敬キョウケイ(つつしみ敬う)。③(供物の)玉器、となっている。篆文で供物が廿のような形に変化し、下に両手がつく。後漢の[説文解字]は、「同也(なり)。廿に従い廾キョウに従う」とする。同は、①同じ意味のほか、②ともにする・いっしょに、の意味があり、こちらを指している。甲骨・金文の「そなえる」意は音符のイメージに出てくる。漢字検索のための部首は「ハ」。

意味 ともに(共に)。いっしょに。「共同キョウドウ」(二人以上の者が力を合わせる)「共学キョウガク」(男女が同じ学校で共に学ぶ)「共鳴キョウメイ」(共に同感の念を起こす)「共産キョウサン」(資産・生産手段などを共有する)「共倒(ともだお)れ」「共食(ともぐ)い」

イメージ

「ともに・いっしょに」(共・洪・哄・鬨)

両手でものを「そなえる・ささげる」(供・恭・拱)

「その他」(巷・港)

音の変化 キョウ:共・供・恭・拱 コウ:洪・哄・鬨・巷・港

ともに・いっしょに

洪 コウ 氵部

解字 「氵(水)+共(いっしょに)」の会意形声。水がいっせいに出ること。

意味 (1)おおみず。「洪水コウズイ」「洪積世コウセキセイ」(洪水の堆積物に覆われた時代の意。実際は洪水でなく氷河に覆われた時代)(2)おおきい。すぐれた。「洪恩コウオン」(大きな恩)

哄 コウ 口部

解字 「口(くち)+共(いっしょに)」の会意形声。大勢の人がいっしょに口から声を出すこと。

意味 どよめく。どよめき。「哄笑コウショウ」(どよめいて笑う。大声で笑う)「哄堂コウドウ」(その場の人がみな笑う)

鬨 コウ・とき 鬥部

解字 「鬥トウ(たたかい)+共(いっしょに)」 の会意形声。鬥トウは戦いの意。鬨コウは、戦いのとき一斉に声を出すこと。

意味 とき(鬨)。ときの声。戦場などで士気を高めるために一斉にあげる声。「勝鬨かちどき」(勝利して一斉に出す歓声)「鬨頭ときがしら」(ときの声を最初に出す大将)

そなえる・ささげる

供 キョウ・ク・とも・そなえる イ部

解字 「イ(人)+共(そなえる)」の会意形声。人が物をおそなえする、さしだす意。

意味 (1)そなえる(供える)。神仏にそなえる。「供物クモツ」(2)すすめる。さし出す。「供出キョウシュツ」(3)事情をのべる。「供述キョウジュツ」「自供ジキョウ」(4)とも(供)。仕える。ともにする。「供奉キョウホウ・グブ」(①貴人のそばで用をつとめる。②行幸などの行列に加わる。)

恭 キョウ・うやうやしい 㣺(心)部

解字 「㣺(心)+共(ささげる)」の会意形声。目上の人にものをささげる時のかしこまった気持ち。

意味 うやうやしい(恭しい)。かしこまる。つつしむ。「恭順キュウジュン」(つつしんで従う)「恭賀キョウガ」(うやうやしく祝う)「恭孝キョウコウ」(つつしんで父母に仕える)

拱 キョウ・こまぬく・こまねく 扌部

拱手キョウシュ(「百度」より)

解字 「扌(手)+共(ささげる⇒両手をだした形)」の会意形声。ささげた両手を胸もとで合わせ拝礼をすること。日本では、腕組みをする意となる。

意味 こまぬく(拱く)。こまねく(拱く)。(1)両手を胸の前に重ねあわせて敬礼する。「拱手キョウシュ」(中国で敬礼の一つ)(2)[国]腕組みをして何もしない。「手を拱(こまね)く」「拱手傍観キョウシュボウカン」(腕を組んで見ているだけで何もしない)

その他

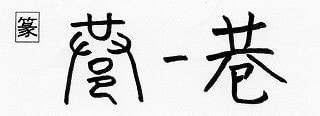

巷 コウ・ちまた 己部

解字 篆文は 「邑ユウ(まち)+共(いっしょに)」の会意形声。まちの人々が一緒にくらすこと。また、まちなかの小道をいう。現代字は、篆文の邑ユウ⇒巳に変化した巷コウになった。意味は、町のなか・世間、および町中の道。※日本語の「ちまた」は「道股ちまた」で、①道が方々へ分け行くところの意、転じて里や町の中の道などの意味がある。

意味 ちまた(巷)。①町の中の道。②町の中。世間。「巷ちまたの声」「巷間コウカン」(町の中。世上)「巷説コウセツ」(ちまたのうわさ=巷談)

港 コウ・みなと 氵部

解字 旧字は「氵(川)+巷(町の道)」の会意形声。町の道が川と接するところ。町の道から人や荷物が川船に乗りかえるところをいう。のち、海に面した港が発達した。新字体は巷の下部が己に変化。

意味 (1)みなと(港)。船の発着所。「出港シュッコウ」「母港ボコウ」「漁港ギョコウ」(2)飛行機の発着所。「空港クウコウ」

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。