「2022年度上半期・私が勝手に選んだ驚愕の一手」をお届けする。

今回は、8月24日・25日に行われた、お~いお茶杯第63期王位戦(新聞三社連合、日本将棋連盟主催)第4局・藤井聡太王位VS豊島将之九段戦である。

角換わり相腰掛け銀で始まった本局、私にはまったく分からない攻め合いになったが、藤井王位がリードのまま、終盤を迎えた。

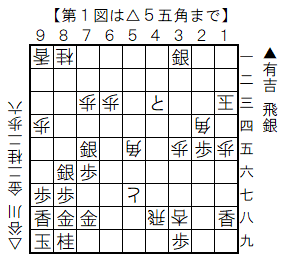

第1図は豊島九段が△3三同桂と成銀を祓った局面。

ここで後手の狙いは△3八歩成▲同玉△5八角成である。それが恐いから、とりあえず▲3九歩と受けたくなる。事実、立会いの木村一基九段もそう説いていた。

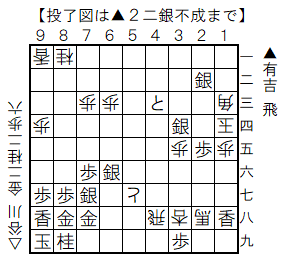

ところが藤井王位の指し手は▲4一銀!(第2図)

それでなくても駒が欲しい後手に、さらに銀をくれてやるというのだ。

ところがこれが藤井王位らしい非凡な一手で、豊島九段は△4一同玉と取ったが、それ以外の応手も、すべて先手が勝ちになったらしい。

そして▲4三銀。なんとこれで、後手玉は受けなしになっているのだ。先手玉に詰みがないから、これで先手勝ちである。いやはや、驚いた。

「▲4一銀△同玉▲4三銀」は、寄せの手筋集に載っていそうだし、次の一手として出題されれば、何となく分かる。

しかし実戦では何が起こるか分からないし、その局面でこの手筋が適用されるということも、自力で精査しなければならない。想像のはるか上をいく難しさなのだ。そこを踏み込んで▲4一銀を敢行した読みがすごい。

対して豊島九段は面食らっただろう。局面は不利としても、まだ難しいところがある。それが「▲4一銀△同玉▲4三銀」というシンプルな手で寄ってしまったのだ。

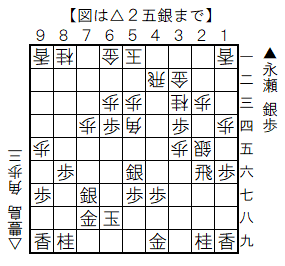

本譜は以下△3八歩成▲5九玉まで、終局。ここで投げたところに、豊島九段の矜持を感じたのだった。

藤井竜王は今後、どんな手を編んでくれるのだろう。楽しみでしょうがない。

今回は、8月24日・25日に行われた、お~いお茶杯第63期王位戦(新聞三社連合、日本将棋連盟主催)第4局・藤井聡太王位VS豊島将之九段戦である。

角換わり相腰掛け銀で始まった本局、私にはまったく分からない攻め合いになったが、藤井王位がリードのまま、終盤を迎えた。

第1図は豊島九段が△3三同桂と成銀を祓った局面。

ここで後手の狙いは△3八歩成▲同玉△5八角成である。それが恐いから、とりあえず▲3九歩と受けたくなる。事実、立会いの木村一基九段もそう説いていた。

ところが藤井王位の指し手は▲4一銀!(第2図)

それでなくても駒が欲しい後手に、さらに銀をくれてやるというのだ。

ところがこれが藤井王位らしい非凡な一手で、豊島九段は△4一同玉と取ったが、それ以外の応手も、すべて先手が勝ちになったらしい。

そして▲4三銀。なんとこれで、後手玉は受けなしになっているのだ。先手玉に詰みがないから、これで先手勝ちである。いやはや、驚いた。

「▲4一銀△同玉▲4三銀」は、寄せの手筋集に載っていそうだし、次の一手として出題されれば、何となく分かる。

しかし実戦では何が起こるか分からないし、その局面でこの手筋が適用されるということも、自力で精査しなければならない。想像のはるか上をいく難しさなのだ。そこを踏み込んで▲4一銀を敢行した読みがすごい。

対して豊島九段は面食らっただろう。局面は不利としても、まだ難しいところがある。それが「▲4一銀△同玉▲4三銀」というシンプルな手で寄ってしまったのだ。

本譜は以下△3八歩成▲5九玉まで、終局。ここで投げたところに、豊島九段の矜持を感じたのだった。

藤井竜王は今後、どんな手を編んでくれるのだろう。楽しみでしょうがない。