おととい出題した「将棋クイズ50問」の解答です。

【第1問】カロリーナ女流初段の正式な名前はどれ?

A.カロリーナ・クリスティーナ・ステチェンスカ

B.カロリーナ・スカーレット・ステチェンスカ

C.カロリーナ・マクシミリアン・ステチェンスカ

【正解】A.

【第2問】次に掲げるのは、藤井聡太二冠が指して話題になった手です。古い順に並んでいるのはどれ?

A.小林裕士七段戦「▲5七玉」→中田宏樹八段戦「△6二銀」→石田直裕五段戦「△7七同飛成」

B.中田八段戦「△6二銀」→石田五段戦「△7七同飛成」→小林七段戦「▲5七玉」

C.石田五段戦「△7七同飛成」→小林七段戦「▲5七玉」→中田八段戦「△6二銀」

【正解】C.△7七同飛成は、2018年6月5日に指された、第31期竜王戦ランキング戦5組決勝戦。この一手は、第46回将棋大賞・升田幸三賞を獲得した。

▲5七玉は、2018年9月17日に指された第3期叡王戦七段戦。

△6二銀は、2019年3月27日に指された第32期竜王戦4組3回戦。

【第3問】協賛社とタイトル名の組み合わせで、違うものはどれ?

A.ALSOK杯王座戦 B.お~いお茶杯王位戦 C.ヒューリック杯棋聖戦

【正解】A.ALSOK杯は王将戦。今月から特別協賛となった。

【第4問】「米長玉」は、玉が「9八」や「1二」にいることをいいますが、1983年に何度か指された「新米長玉」は、玉がどこにいることをいう?

A.8九または2一 B.7七または3三 C.4八または6二

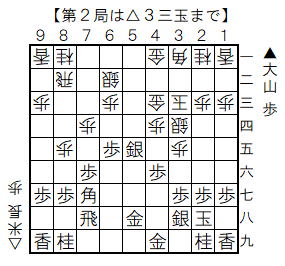

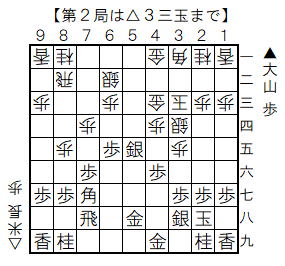

【正解】B.大山康晴王将との王将戦七番勝負では、2局現れた。

【第5問】デビュー戦の相手が加藤一二三九段でなかった棋士は誰?

A.谷川浩司 B.羽生善治 C.藤井聡太

【正解】B.谷川九段とは1977年2月5日、早指し将棋選手権戦のお好み対局で、公式戦扱いで指された。

藤井二冠とは2016年12月24日、第30期竜王戦ランキング戦6組1回戦で指された。

羽生九段の相手は宮田利男六段(当時)で、1986年1月31日に指された(第36期王将戦一次予選)。

【第6問】現在の女流棋士会とLPSA、フリー女流棋士で、名前に最も使われている字は、「子」の24。では、その次に多く使われている字はどれ?

A.愛 B.恵 C.美

【正解】C.「美」で、8名。甲斐智美女流五段、山田久美女流四段、上田初美女流四段、神田真由美女流二段、中倉宏美女流二段、大庭美夏女流初段、大庭美樹女流初段、山口絵美菜女流1級。

「恵」は7名。中井広恵女流六段、谷川治恵女流五段、森安多恵子女流四段、伊藤沙恵女流三段、石高澄恵女流二段、山口恵梨子女流二段、塚田恵梨花女流初段。

「愛」は6名。香川愛生女流四段、渡部愛女流三段、伊奈川愛菓女流二段、飯野愛女流初段、加藤結李愛女流初段、高浜愛子女流2級。ちなみに「香」も6名いる。

【第7問】順位戦の対局日に、寝坊で1時間遅刻してしまいました。この棋士はどうなる?

A.持ち時間から1時間引かれる B.持ち時間から3時間引かれる C.負け

【正解】C.現在のルールでは、1時間の遅刻は即負け。1時間未満は、遅刻ぶんの3倍の時間を引かれる。

【第8問】江戸時代、駒台の前身だったものは一般的に何?

A.扇 B.懐紙 C.蛤の貝殻

【正解】A.でも私は見たことがないので、何ともいえない。

【第9問】第38回NHK杯4回戦・加藤一二三九段VS羽生善治五段戦の解説者は誰?

A.大山康晴 B.米長邦雄 C.石田和雄

【正解】B.羽生五段の「▲5二銀」が指された瞬間、「おおーおおお、やった!!」と叫んだのはあまりにも有名。

【第10問】1981年にNHKで放送された、銀河テレビ小説「煙が目にしみる」を書いた脚本家は誰?

A.ジェームス三木 B.長坂秀佳 C.橋田壽賀子

【正解】A.このペンネームは「税務署行き」をもじったものとされる。

【第11問】藤井二冠は、デビューから何連勝した?

A.28連勝 B.29連勝 C.30連勝

【正解】B.竜王戦の決勝トーナメントで佐々木勇気五段に敗れ、ストップした。

【第12問】藤井二冠は、竜王戦ランキング戦で、何連勝継続中?

A.23連勝 B.24連勝 C.25連勝

【正解】B.6+5+5+4+4で、24連勝。

【第13問】「令和」になって、初めて公式戦で勝利した女流棋士は誰?

A.塚田恵梨花 B.藤井奈々 C.和田あき

【正解】C.清麗戦で長沢千和子女流四段に勝った。

【第14問】NHKで放送されたドラマ「盤上の向日葵」が、原作と違った設定になったのはどれ?

A.元奨励会三段の男性刑事が女性刑事になった

B.主人公が右利きから左利きになった

C.男性の遺体が発見されたのが、埼玉県の山中から千葉県の山中になった

【正解】A.「佐野直也」から「佐野直子」になった。

【第15問】NHKテレビドラマ「うつ病九段」で、先崎学九段を演じた俳優は誰?

A.音尾琢真 B.戸次重幸 C.安田顕

【正解】C.選択肢はいずれもTEAM NACSのメンバー。ほかのメンバーは森崎博之と大泉洋。

【第16問】次の中で、藤井二冠が最も早く達成したものはどれ?

A.公式戦100勝 B.朝日杯初優勝 C.順位戦でC級1組昇級を決める

【正解】C.100勝達成は2018年12月12日。朝日杯初優勝は2018年2月17日。順位戦C級2組は2018年3月15日の最終戦に勝って10勝0敗としたが、2月1日の9回戦に勝って昇級を決めたので、正解はCとなる。

【第17問】1947年、現・日本将棋連盟の初代会長に就いた棋士は誰?

A.木村義雄 B.渡辺東一 C.坂口允彦

【正解】A.木村名人のあとは、1948年に渡辺八段、1953年に坂口八段が就いた。

【第18問】将棋ペンクラブの初代会長は誰?

A.河口俊彦 B.東公平 C.山口瞳

【正解】A.現在の会長は木村晋介氏。

【第19問】現在の最年少棋士は誰?

A.藤井聡太 B.伊藤匠 C.高田明浩

【正解】B.藤井二冠は2002年7月19日生まれ。伊藤四段は2002年10月10日生まれ。高田四段は2002年6月20日生まれ。

【第20問】次のうち、実在しなかった棋戦はどれ?

A.早指し王位決定戦 B.早指し古豪戦 C.早指し新鋭戦

【正解】B.早指し王位決定戦は1954年から59年まで開催され、その後王位戦に発展解消した。

早指し新鋭戦は、テレビ東京で放送されていた、早指し将棋選手権戦の若手棋士バージョン。1982年度から2002年度まで開催された。

早指し古豪戦はないが古豪新鋭戦はあり、1957年度から73年度まで行われた。

【第21問】谷川八段が加藤一二三名人から名人を奪取した第6局の戦型は何?

A.角換わり腰掛け銀 B.ひねり飛車 C.矢倉

【正解】B.いまは絶滅している。

【第22問】その対局のあと、谷川新名人が述べた名ゼリフは何?

【正解】「1年間、名人位を預からせていただきます」。将棋史の、名ゼリフトップ10に入る。

【第23問】升田幸三実力制第四代名人の、戸籍上の正式な読みは?

A.ますだ・こうざん B.ますだ・こうそう C.ますだ・さちぞう

【正解】B.将棋界では「こうぞう」で通したそう。実は四男。

【第24問】礒谷真帆女流初段の正しい読みはどれ?

A.いそがい・まほ B.いそたに・まほ C.いそや・まほ

【正解】B.

【第25問】糸谷哲郎八段の正しい読みはどれ?

A.いとたに・てつろう B.いとだに・てつろう C.いとや・てつろう

【正解】B.

【第26問】東京・将棋会館がある所在地はどこ?

A.渋谷区 B.新宿区 C.千代田区

【正解】A.渋谷区千駄ヶ谷2-39-9

【第27問】東京・将棋会館の日本将棋連盟道場で、四段から五段に昇段するには、何勝すればいい?

A.12連勝or15勝2敗 B.15連勝or18勝2敗 C.18連勝or24勝2敗

【正解】C.Aは二段から三段へ。Bは三段から四段へ。ちなみに、五段から六段へは、25連勝or35勝2敗が必要。

【第28問】かつて東京・将棋会館の地下にあったレストランの名前は何?

A.歩 B.香 C.桂

【正解】A.あゆむ、と読む。1997年に惜しまれつつ閉店となった。

【第29問】鶴巻温泉「元湯陣屋」館内には、升田王将(当時)の色紙が飾られています。「強がりが 雪に轉んで ○○○○○」。○に入る言葉はどれ?

A.梅仰ぐ B.ベソをかく C.廻り見る

【正解】C.Aは、季重なりになる。

【第30問】かつてタイトル戦が指された施設はどこ?

A.蔵前国技館 B.新宿御苑 C.六義園

【正解】A.これはちょっと意地悪問題。1975年に「第1回・将棋の日」が蔵前国技館で行われ、第14期十段戦第2局・中原誠十段VS大山棋聖戦の一部が指された。

【第31問】将棋連盟御用達「ほそ島や」で人気の中華そばは、いくら?

A.600円 B.650円 C.700円

【正解】C.基本は蕎麦屋だが、蕎麦よりラーメンのほうが美味い?らしい。

【第32問】LPSA将棋サロンの変遷で正しいのはどれ?

A.麹町→駒込→芝浦 B.駒込→芝浦→麹町 C.芝浦→麹町→駒込

【正解】B.現在は1回の定員4名で、受講料は一般5,500円。要予約。

【第33問】2012年1月14日に指された、米長邦雄永世棋聖VSボンクラーズ戦。ボンクラーズの初手▲7六歩に、米長永世棋聖が2手目に指した手は?

A.△3二金 B.△6二玉 C.△7二金

【正解】B.当人は「これが新米長玉だよ」と言ったとか。

【第34問】次の3つの中で、最も新しく創設された研修会はどこ?

A.北海道研修会 B.東北研修会 C.九州研修会

【正解】B.北海道研修会は2020年10月11日、東北研修会は今月11日、九州研修会は2016年1月10日開講。

【第35問】関西将棋会館の最寄り駅はどこ?

A.大阪駅 B.福島駅 C.西九条駅

【正解】B.JR福島駅から徒歩3分。2023年に、大阪府高槻市に移転予定。

【第36問】渡辺明名人の奥様・伊奈めぐみさんが描いている「将棋の渡辺くん」が掲載されている雑誌はどれ?

A.ビッグコミック B.別冊少年マガジン C.グランドジャンプ

【正解】B.2013年6月号から連載されている。

【第37問】第1期叡王戦の優勝者は誰?

A.佐藤天彦 B.山崎隆之 C.高見泰地

【正解】B.高見七段は、叡王戦が公式戦になってからの初の覇者。

【第38問】昨年の第33期竜王戦・豊島将之竜王VS羽生九段の第1局では、珍しいことが起こりました。それは何?

A.駒柱が2回現れた B.千日手が2回成立した C.双方の玉が終局まで1回も動かなかった

【正解】C.52手で終了したが、これも短手数で珍しかった。

【第39問】今月3日、アマ九段位を授与された愛棋家は誰?

A.今西修 B.中戸俊洋 C.堀田正夫

【正解】B.堀田正夫氏は1人目のアマ九段授与者。今西修氏は、日本アマチュア将棋連盟理事長。

【第40問】正式な駒の並べ方は、大橋流と伊藤流になります。途中までは同じですが、分岐するのは何枚目から?

A.8枚目 B.10枚目 C.12枚目

【正解】A.大橋流は8枚目から香香角飛歩9となるが、伊藤流は8枚目に▲9七歩と置き、▲1七まで並べて、香香角飛となる。これは、飛び道具を敵陣に直射させるのは失礼、という考えがあるため。

【第41問】関浩七段が若いころ上げたお手柄は何?

A.泥棒を捕まえた B.溺れている子供を助けた C.老人を詐欺から救った

【正解】A.当時は新聞にも載ったが、それを貼ったスクラップブックを、私は棄ててしまった。

【第42問】「都詰」とは何?

A.玉が5一もしくは5九の地点で詰みあがる

B.玉が5三もしくは5七の地点で詰みあがる

C.玉が5五の地点で詰みあがる

【正解】C.

【第43問】第79期順位戦で、山崎八段がA級入りを決めましたが、B級1組には何期在籍した?

A.9期 B.11期 C.13期

【正解】C.第67期にB級1組入りしてから、一度も降級しなかった。

【第44問】第34期竜王戦の優勝賞金は4400万円。では、第1期はいくらだった?

A.1800万円 B.2200万円 C.2600万円

【正解】C.私には縁がない数字である。

【第45問】杉本昌隆八段が「週刊文春」にて4月から始めたエッセイのタイトルは何?

A.師匠日誌 B.師匠はつらいよ C.となりの師匠

【正解】B.

【第46問】渡辺名人は今年の3月に棋王位を防衛し、タイトル獲得を通算28期とし、谷川九段の27期を抜きました。歴代何位になった?

A.3位 B.4位 C.5位

【正解】B.1位は羽生九段の99期、2位は大山十五世名人の80期、3位は中原誠十六世名人の64期。

【第47問】2020年、ゲームソフト会社に就職した棋士は誰?

A.伊藤真吾 B.藤森哲也 C.星野良生

【正解】C.伊藤五段と藤森五段は、ユーチューバー。

【第48問】アマチュア時代、一公と対局していない女流棋士は誰?

A.室谷由紀 B.加藤圭 C.礒谷真帆

【正解】A.加藤女流二段も礒谷女流初段も、アマ時代に私と指している。

【第49問】あなたが思う将棋界の七不思議をひとつ挙げてください。

【解答例】羽生九段が十八世名人になれなかった。

【第50問】あなたがもし日本将棋連盟の会長になったら、何をしますか?

【解答例】「棋士と将棋ファンで行く船の旅」を復活させる。

いかがでしたか。第3弾をやれる日が来たらうれしいです。