きょう4月6日は、谷川浩司十七世名人62歳の誕生日。おめでとうございます。

谷川十七世名人が14歳で棋士になって、48年近く。まったく月日の経つのは早く、これじゃあ私も歳を取るわけである。

さてきょうは谷川十七世名人の名局を紹介したいが、最近はコンプライアンスが厳しいので、「名手」を紹介するに留めよう。

それは1991年2月12日に指された、第49期A級順位戦(主催:毎日新聞社、日本将棋連盟)8回戦、VS塚田泰明八段(当時)戦である。

将棋は塚田八段の先手で、「塚田スペシャル」が現れた。

「塚田スペシャル」は、若干説明を要する。1986年、塚田現九段が連採した相掛かり急戦は猛威を振るい、「塚田スペシャル」と名付けられた。塚田九段は当時の新記録となる22連勝を記録し、向かうところ敵なしだった。

その後いくつか対応策が現れたが塚田九段もよく研究し、1990年に入って、「塚田スペシャル」を指すのは塚田九段だけになっていた。そんな状況の中、この将棋が指されたのである。

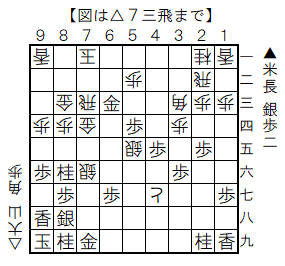

将棋はほぼ定跡形に進行する。谷川竜王(当時)は飛車角交換に出て王手飛車を狙うと、塚田八段は「その手は食らうか」と、その飛車を金と交換(王手)する。まさにチャンチャンバラバラで一段落となり、谷川竜王の手番。

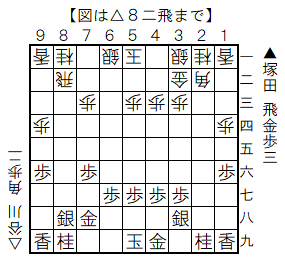

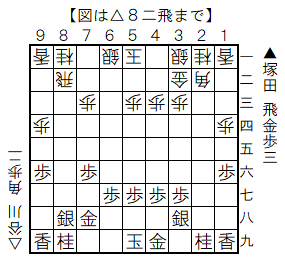

ここで谷川竜王が放った△8二飛の自陣飛車が名手。先手からの8筋の飛車打ちに備えた手だが、将来の8筋からの攻めも見て、これで後手が十分になっている。

もっともこの局面、アマ同士ならまだこれからだが、微差でも形勢がはっきりした局面をプロが採用するわけがなく、これで「塚田スペシャル」の命運が尽きた。

谷川十七世名人の名手といえば攻めの手が多いが、今回は受けの名手で、珍しいと思う。

なお、対局が行われた同じ日、別室では、大山康晴十五世名人VS青野照市八段(当時)の一戦も行われていた。この将棋も有名で、当ブログでもどこかで紹介しているはずだ。

このころの将棋界はAIもなく、本当に面白かった。

谷川十七世名人が14歳で棋士になって、48年近く。まったく月日の経つのは早く、これじゃあ私も歳を取るわけである。

さてきょうは谷川十七世名人の名局を紹介したいが、最近はコンプライアンスが厳しいので、「名手」を紹介するに留めよう。

それは1991年2月12日に指された、第49期A級順位戦(主催:毎日新聞社、日本将棋連盟)8回戦、VS塚田泰明八段(当時)戦である。

将棋は塚田八段の先手で、「塚田スペシャル」が現れた。

「塚田スペシャル」は、若干説明を要する。1986年、塚田現九段が連採した相掛かり急戦は猛威を振るい、「塚田スペシャル」と名付けられた。塚田九段は当時の新記録となる22連勝を記録し、向かうところ敵なしだった。

その後いくつか対応策が現れたが塚田九段もよく研究し、1990年に入って、「塚田スペシャル」を指すのは塚田九段だけになっていた。そんな状況の中、この将棋が指されたのである。

将棋はほぼ定跡形に進行する。谷川竜王(当時)は飛車角交換に出て王手飛車を狙うと、塚田八段は「その手は食らうか」と、その飛車を金と交換(王手)する。まさにチャンチャンバラバラで一段落となり、谷川竜王の手番。

ここで谷川竜王が放った△8二飛の自陣飛車が名手。先手からの8筋の飛車打ちに備えた手だが、将来の8筋からの攻めも見て、これで後手が十分になっている。

もっともこの局面、アマ同士ならまだこれからだが、微差でも形勢がはっきりした局面をプロが採用するわけがなく、これで「塚田スペシャル」の命運が尽きた。

谷川十七世名人の名手といえば攻めの手が多いが、今回は受けの名手で、珍しいと思う。

なお、対局が行われた同じ日、別室では、大山康晴十五世名人VS青野照市八段(当時)の一戦も行われていた。この将棋も有名で、当ブログでもどこかで紹介しているはずだ。

このころの将棋界はAIもなく、本当に面白かった。