都夢 . . . 本文を読む

嵐山を象徴する渡月橋に舞妓さん。

亀山上皇が、橋の上空を移動していく月を眺めて「くまなき月の渡るに似る」と述べたことから渡月橋と名づけられた。

冬に行くと、ユリカモメが乱舞してエサを放ると空中キャッチして飽きなかった。

渡月橋を嵯峨野に向かって渡り、その道の突き当りに清凉寺せいりょうじがある。

清凉寺は、山号を五台山ごだいさんと称する。嵯峨釈迦堂の名で知られ、中世以来「融 . . . 本文を読む

秀吉軍20,000と忍城おしじょう軍500の戦い。

「のぼう」とは、「でくのぼう」のこと。 漢字にすると、「木偶の坊」。

意味を調べると、

① 人形。あやつり人形。② 役に立たない人。気のきかない人。人のいいなりになっている人。また、そのような人をののしっていう語。

つまり、「馬鹿」とある。

その「でくのぼう」さまが、戦に負けないとは どんな妙策を打つのか・・・???

いかにもとぼけたのぼ . . . 本文を読む

帰りの空

2012年11月26日 | 旅

瀬戸大橋

帰りの空は、北九州から羽田を飛ぶ。

明石大橋と右上に神戸

大阪上空

伊勢湾と知多半島から突き出た中部国際空港

愛知県蒲郡の竹島と大橋

[ 九州の旅 完 ]

おまけは、

旅のたのしい疲れがとれた矢先に、急に頼まれて四国に行くことになり、地上から瀬戸大橋と大阪駅方面を撮ってきた。 . . . 本文を読む

関門海峡

2012年11月25日 | 旅

関門海峡を見晴らす手向山たむけやまから、左が下関で右に門司港を望む。

宮本武蔵と佐々木小次郎が決闘した巌流島は、濃く見える下関側の突端。山頂に、武蔵の養子・伊織が武蔵顕彰碑を建てた。碑文には武蔵の剣歴と二刀流を生みだす工夫や巌流島の決闘まで刻み『五輪書』と並び貴重。また、村上元三の小説「佐々木小次郎」の完成を記念して、小次郎の碑も建っている。案内されて思い出した、此処を小学生の頃に遠足で来ていた . . . 本文を読む

大宰府

2012年11月24日 | 旅

大宰府天満宮は、心字池に架かる太鼓橋を渡ると絵馬堂が左手にあり、楼門を経て御本殿に進む。

「心」を象った池に架かる御神橋三橋は、手前から過去・現在・未来を表し、三世一念の仏教思想を残したものと伝わる。

←絵馬堂

楼門

御本殿と飛梅

昌泰4年(901)右大臣だった菅原道真は、藤原氏の陰謀により大宰府に左遷された。

都を離れる日、幼い頃より親しんできた自宅の庭の紅梅殿の梅に、

” 東風吹か . . . 本文を読む

写真がないので イヤな予感

男性が履くズボン前部のファスナーが開いたままになっていることを「社会の窓が開いている」というのは、・・・

NHKラジオ『社会の窓』(昭和23年~35年)からきている。社会の内情を暴きだす内容の放送なので、これが大事なものが隠された場所という解 . . . 本文を読む

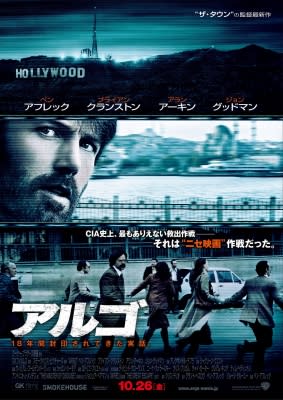

アルゴは「R5アール ゴ」ではない。 もちろん「ゴルゴ13サーティーン」でもない。5歳未満が観てもよく、国際紛争の絡む事件はゴルゴ13の東郷トーゴ向きだろうか。

1979年のイランアメリカ大使館人質事件で、大使館を占拠される直前に外へ逃げた数人の外交官を救出させるために、ニセの映画撮影隊を組んで脱出させる物語り。「アルゴ」は、ギリシャ神話「アルゴノーツ」から採ったタイトル。

この実際 . . . 本文を読む

細川刑部邸 唐破風の大玄関

細川刑部家ほそかわぎょうぶけは、とにかく広い。細川家3代(肥後藩初代にあたる)忠利ただとしの弟・刑部少輔興孝ぎょうぶしょうゆうおきたかが正保3年(1646年)に2万5千石を与え興した。その後、細川一門としての格式を整える。[大名屋敷の形式を整え熊本県指定重要文化財]

武家屋敷は、この旅の島原にも秋田の角館かくのだてや加賀屋敷も見学したが、どこよりもはるかに広 . . . 本文を読む

本丸御殿

2012年11月20日 | 旅

本丸御殿を天守閣から見下ろした。↑

熊本城の本丸御殿は、2つの石垣を跨ぐように建てられたため、左のような地下通路になった。御殿への正式な入口であり「闇り通路」と呼ばれる。

このような地下通路を持つ御殿建築は、全国にもあまり例がない。

「鶴之間」(60畳)から奥に向かって「梅之間」「櫻之間」「桐之間」「若松之間」と続く。それぞれの部屋境は襖で仕切られ、左脇には縁側が配されている。

大広間↓ . . . 本文を読む

熊本城2

2012年11月18日 | 旅

西出丸にしでまるから見た宇土櫓うとやぐらと、奥に天守閣。

戍亥櫓いぬいやぐらは、西出丸の北西(戍亥)に位置する。

二の丸広場から見た熊本城

右端は西大手櫓門

天守閣に重なり合う櫓

つづく . . . 本文を読む

熊本城

2012年11月17日 | 旅

手前の飯田丸五階櫓やぐらは、加藤清正の重臣、飯田覚兵衛いいだかくべえが担当したからその名が残る。南面防衛の要であり、櫓と塀で囲い井戸や台所、鉄砲蔵まで設けている。西面には西櫓門を備え出撃することもでき、飯田丸だけでも小さな城の機能を持っている。

内部にも這入れた。

熊本城は、まず加藤清正公と長塀が迎える。長塀は、平御櫓から馬具櫓まで242mもある。

二様の石垣

細川忠利ほそかわただと . . . 本文を読む

島原城

2012年11月16日 | 旅

有明海と島原駅→

島原城は1618(元和4)年に松倉豊後守重政が築いた。五層天守閣を中核に、大小の櫓を要所に配置した安土桃山期の築城様式。

島原の乱(寛永14年1637)で、一揆軍が城を攻撃し、この城に籠城したと思っていたが、別にある原城に籠城したのだという。兵糧攻めにあい乱は鎮圧された。

城では家老や忍者が出迎えたが、キリシタン資料並びに藩政時代の郷土資料・民俗資料などを展示。

武家屋敷

. . . 本文を読む