<本日の問題>

空欄に漢字一文字を埋め、囲碁棋士の氏名を完成させなさい。

〇田篤史

皆様こんばんは。

問題の答えは「伊」または「佐」です。

この名前が似すぎの2人の対局が幽玄の間で中継されていたので、ご紹介しましょう。

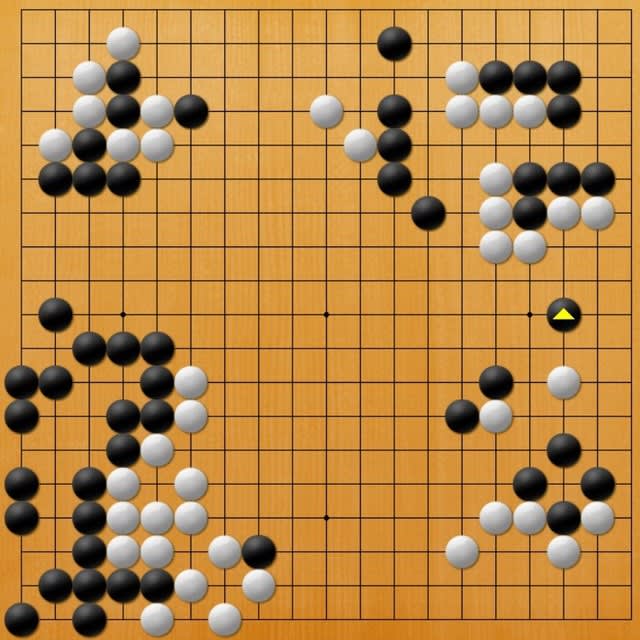

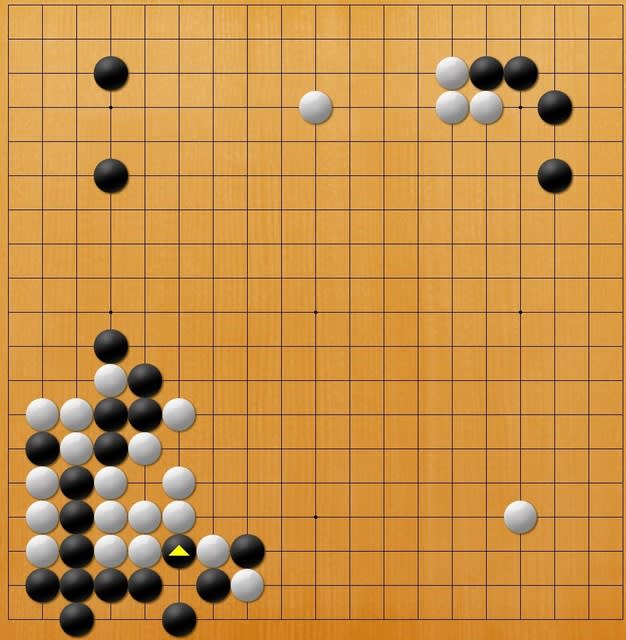

1図(テーマ図)

伊田八段の黒番です。

黒1と左下白に襲い掛かった場面ですが、これに対して白2と出たのは受けの形です。

次に黒Aなら白Bとタケフに守り、隅の黒を取れそうですが・・・。

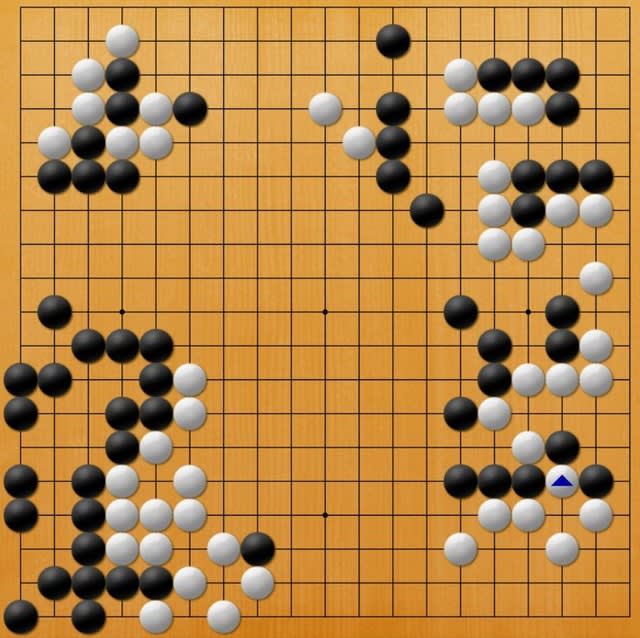

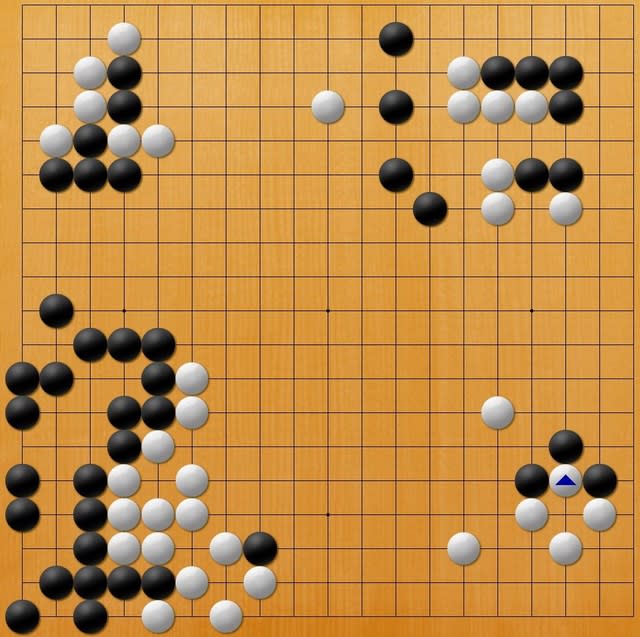

2図(実戦)

ここでなんと、黒△のツケ!

いかにも伊田八段らしい、えげつない一手です(笑)。

白Aと受ければ黒B、白C、黒Dとなって、左右の白がつながらないということでしょうか?

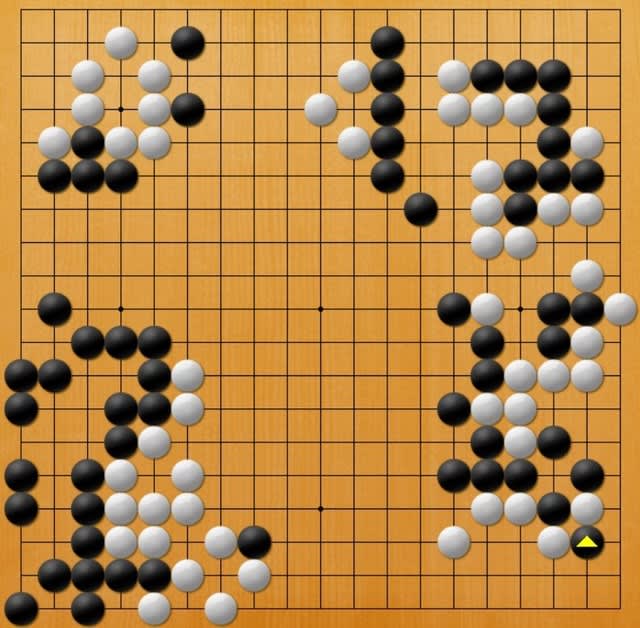

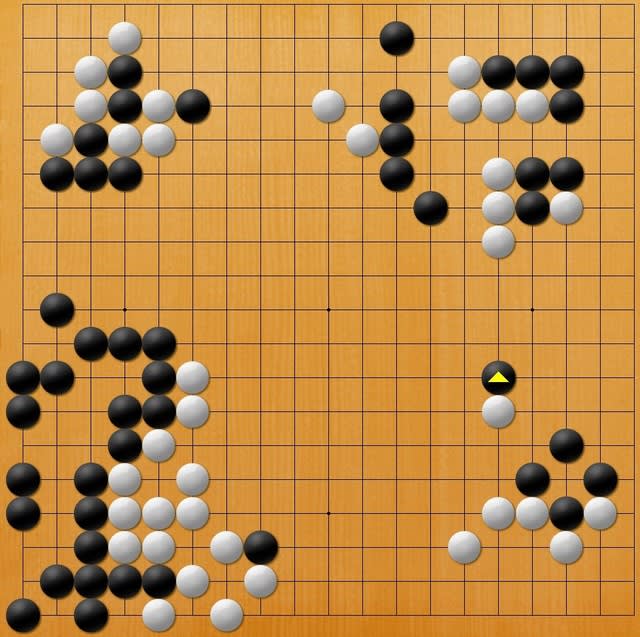

3図(実戦)

その後、黒は白×を千切り・・・。

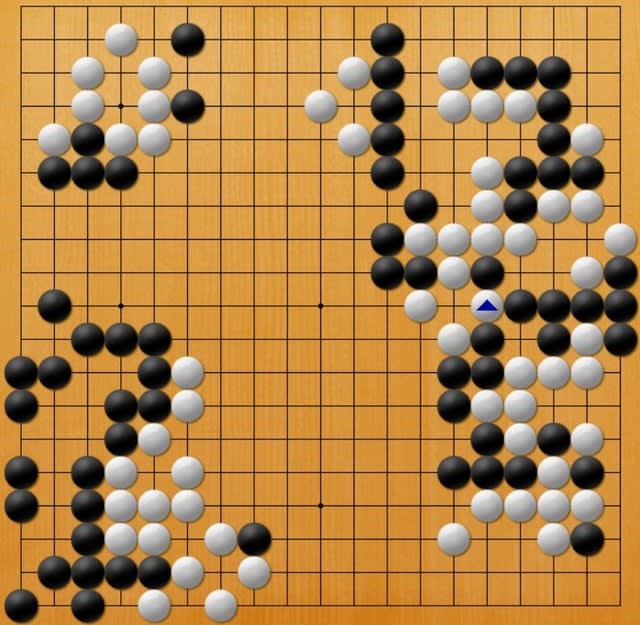

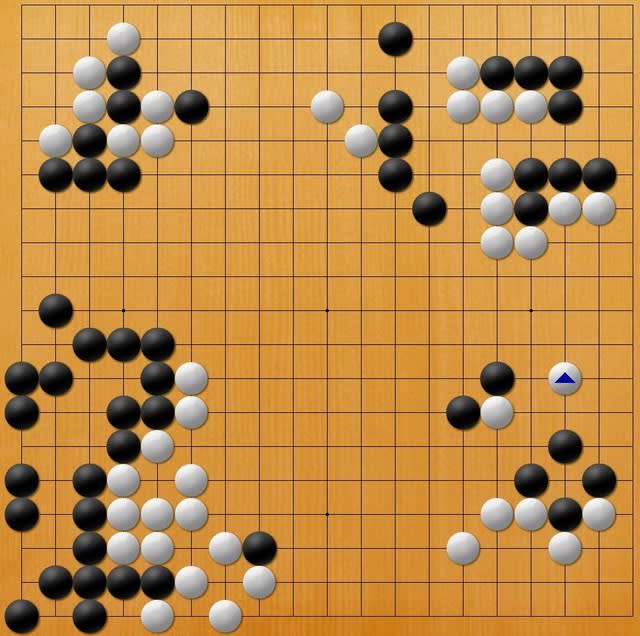

4図(実戦)

さらに白×を毟り取りました。

伊田八段は本当に石を取るのが好きですね。

アマの皆様も親近感が湧くのではないでしょうか。

空欄に漢字一文字を埋め、囲碁棋士の氏名を完成させなさい。

〇田篤史

皆様こんばんは。

問題の答えは「伊」または「佐」です。

この名前が似すぎの2人の対局が幽玄の間で中継されていたので、ご紹介しましょう。

1図(テーマ図)

伊田八段の黒番です。

黒1と左下白に襲い掛かった場面ですが、これに対して白2と出たのは受けの形です。

次に黒Aなら白Bとタケフに守り、隅の黒を取れそうですが・・・。

2図(実戦)

ここでなんと、黒△のツケ!

いかにも伊田八段らしい、えげつない一手です(笑)。

白Aと受ければ黒B、白C、黒Dとなって、左右の白がつながらないということでしょうか?

3図(実戦)

その後、黒は白×を千切り・・・。

4図(実戦)

さらに白×を毟り取りました。

伊田八段は本当に石を取るのが好きですね。

アマの皆様も親近感が湧くのではないでしょうか。