皆様こんばんは。

本日は中央大学囲碁部の現役・OBの練習会がありました。

ほぼ毎月参加していますが、現役の成長に感心することもあればもどかしく思うこともあります。

どちらにしても、応援できる後輩たちがいるのは嬉しいことですね。

さて、本日は最近例のツケが打たれた碁をご紹介します。

幽玄の間で中継された、馬逸超五段(黒)-柯潔九段戦です。

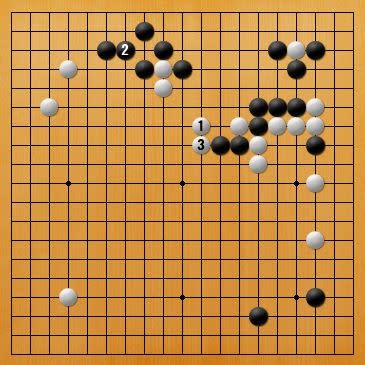

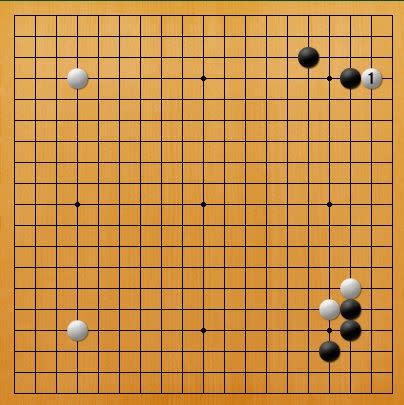

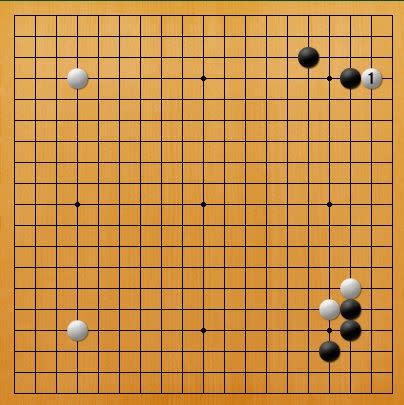

1図(テーマ図)

黒1に対して白2、4・・・。

過去にはほとんど例の無い手でしたが、Masterの出現以来棋士の対局でも時々見られるようになりました。

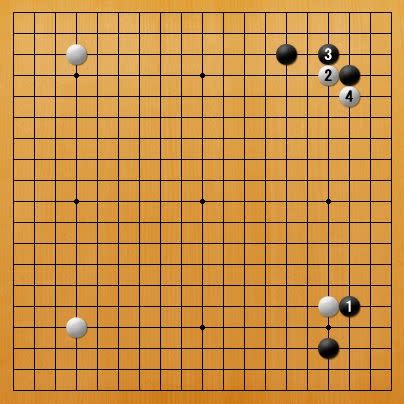

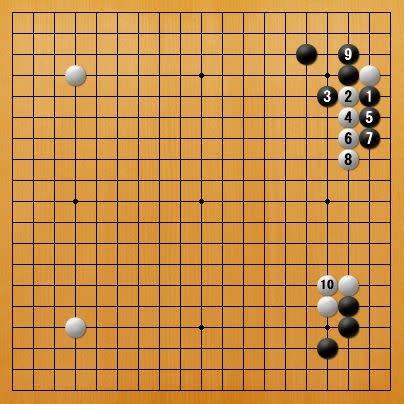

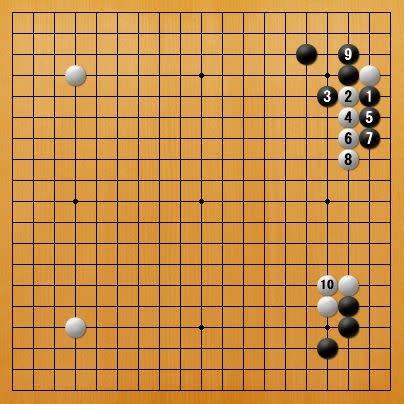

2図(実戦)

そして、黒7までを交換しておいて、思い出したかのように白8、10へ・・・。

一体何をやっているのかという感じですね。

ただ、実は以前の棋士の対局でも、似たような展開は見られたのです。

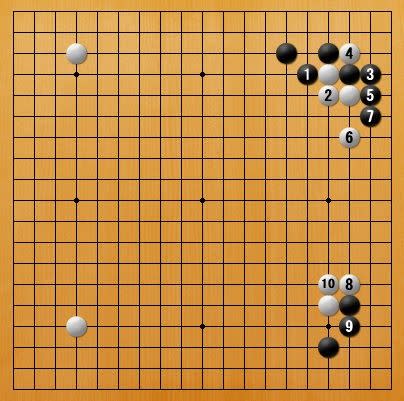

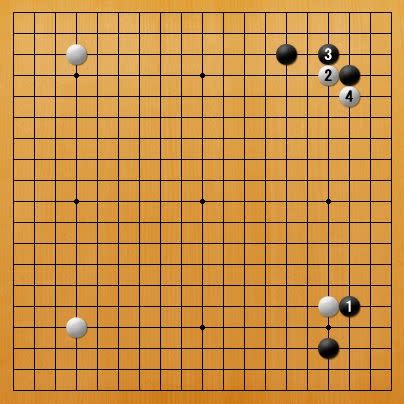

3図(参考図)

このような布石で白1とツケる手が大流行しました。

これも突飛な手のようですが・・・。

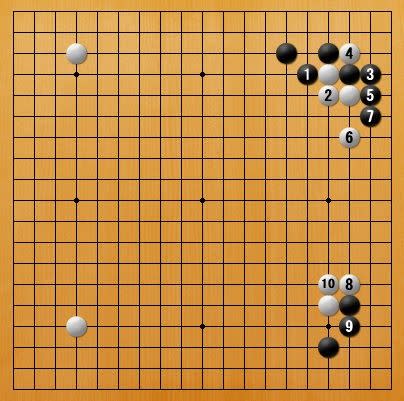

4図(参考図)

黒9までを交換して白10に回る展開が、まるで基本定石かのように打たれたものです。

これは出来上がりの形こそ違いますが、石の流れは1図~2図とよく似ていますね。

しかし、同じことを目指しているにも関わらず、人間には1図~2図の打ち方はなかなか思い付きませんでした。

棋士は自由な発想で碁盤に向かおうとしていますが、それでも先入観が邪魔をすることはよくあります。

本日は中央大学囲碁部の現役・OBの練習会がありました。

ほぼ毎月参加していますが、現役の成長に感心することもあればもどかしく思うこともあります。

どちらにしても、応援できる後輩たちがいるのは嬉しいことですね。

さて、本日は最近例のツケが打たれた碁をご紹介します。

幽玄の間で中継された、馬逸超五段(黒)-柯潔九段戦です。

1図(テーマ図)

黒1に対して白2、4・・・。

過去にはほとんど例の無い手でしたが、Masterの出現以来棋士の対局でも時々見られるようになりました。

2図(実戦)

そして、黒7までを交換しておいて、思い出したかのように白8、10へ・・・。

一体何をやっているのかという感じですね。

ただ、実は以前の棋士の対局でも、似たような展開は見られたのです。

3図(参考図)

このような布石で白1とツケる手が大流行しました。

これも突飛な手のようですが・・・。

4図(参考図)

黒9までを交換して白10に回る展開が、まるで基本定石かのように打たれたものです。

これは出来上がりの形こそ違いますが、石の流れは1図~2図とよく似ていますね。

しかし、同じことを目指しているにも関わらず、人間には1図~2図の打ち方はなかなか思い付きませんでした。

棋士は自由な発想で碁盤に向かおうとしていますが、それでも先入観が邪魔をすることはよくあります。