二鶴工芸です。

ローラーに付着した金箔の表情。

このような自然な表情が好きです。

二鶴工芸です。

投稿は6年前のものですが、器はそれ以上経っています。

抹茶碗ではなく、抹茶碗ほど深さは無いので、深さのある皿ではなく鉢のようなものかな!?

以下です。

二鶴工芸です。

食器棚をなぶってたら懐かしいものが・・・(゜o゜)

10数年前に陶芸教室で作った器が!!

手びねりで作ったものです。

変に自分の名前があります。

釉薬も指定してたみたい(~_~;)

というか思い出せません(-_-;)

二鶴工芸です。

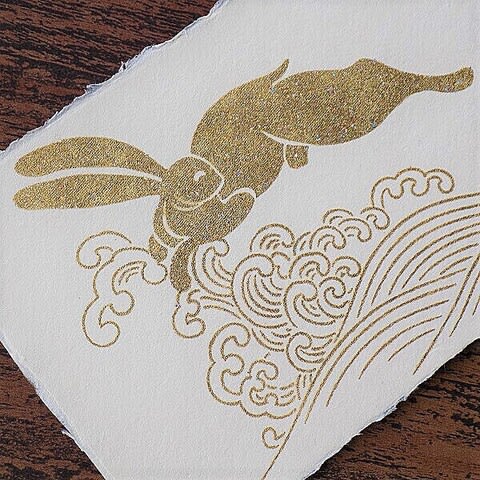

現在、「2023年 干支「卯」 和紙製純金箔押しポストカード」販売中です。

枚数に制限はありませんが、在庫が無くなった場合はお待ちいただくことになります。

ご購入はこちら🛒➡https://marchel.goo.ne.jp/hudurukougei/product/jEIpU8PqXdbVyh9ArRDk

こちらからも🛒➡https://huduru.thebase.in/items/67435528

二鶴工芸です。

特別仕様の道中財布虹彩箔の納品。

リピートのお客様に。

箔の模様が特長です。

同じ模様の箔が無いのでその都度表情が違います。

ありがとうございました<m(__)m>

二鶴工芸です。

キャンバスターコイズブルー地の数寄屋袋と遠州織グレー地の道中財布の納品。

ターコイズブルー地の数寄屋袋はこの納品で終了。

ピンク色地はあと1点在庫があります。

遠州織の道中財布は某オンラインショップの産地企画に選定された企画品で数量限定の商品。

この納品でラスト1点のみとなりました。

他にマチ無し信玄袋のオーダーもいただいており、仕上り次第納品させていただきます。

複数ご購入いただきありがとうございました<m(__)m>

二鶴工芸です。

染帯の加工。

都合上、画像はこの程度しかお見せできませんが、着用された時にお太鼓・お腹が全て銀箔地になるようになっています。

銀箔地と言っても変色があるかもしれないので素材はアルミ箔で代用しました。

若干色目が違いますが、見た目銀色にはなります。

このような帯は着付けの時点でおそらく傷などいく可能性がありますので、ひょっとしたら特別な日の一回こっきりの着用かもしれません。

一般的には贅沢なことですが、そういう世界・業界で生きている方はそうでもないんでしょうね!!(^_^;)

二鶴工芸です。

special editionパート2の手提げバッグ。

3月に続き別注品第二弾。

今回は焼箔の水色系を使ったマチの無いタイプになります。

持ち手は竹製のハンドルです。

金具はよくあるアンティークゴールドではなく箔の色目に合わせシルバー色(ニッケル)にしました。

サイズは25×19cmほどで、財布やスマホなど必要最少限の小物が入ります。

現在は綺麗な銀よりの水色ですが、焼箔ですので経年で色目が変化していきます。

別注品ですので一点ものになります。

ご購入はこちら🛒➡https://marchel.goo.ne.jp/hudurukougei/product/UjbXwevmQsGKd2R4kOTN

二鶴工芸です。

昨日、京の名工展(搬出含む)が無事終了しました。

お越しいただきましたお客様、誠にありがとうございましたm(__)m

この場からも御礼申し上げます。

コロナの影響で京もの認定工芸士作品展としては京都府京都文化博物館での展示は数年ぶりです。

久しぶりにお会いできた方など、たくさんの方とお話できて良かったです!!

名工の先生方とのオーセンティックな展示はやはり良いな~と思いました。

また何か予定が決まりましたらお知らせします。

引き続きどうぞよろしくお願い致します。

尚、展示していた作品の帯ですが、ご興味ある方はいつでもご連絡くださいませ。

二鶴工芸 上仲昭浩

京もの認定工芸士 京友禅 上仲昭浩

京の名工展

会場:京都府京都文化博物館5階展示室

住所:京都市中京区高倉三条上ル

電話:075-222-0888

会期:10月19日(水)~23日(日) 10時~17時(最終日16時まで)

入場無料

主催:京都府・京都府工会

お問い合わせ:商工労働観光部染織・工芸課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-4858

ファックス:075-414-4870

メール:senshoku@pref.kyoto.lg.jp

<列品解説および制作実演・体験>

京の名工による列品解説や、若手職人京もの認定工芸士によるトークセッション、京の名工や京もの認定工芸士による実演・体験コーナーを実施します。(体験は有料)

詳細な日程はこちら⇒https://www.pref.kyoto.jp/senshoku/news/r4meikouten.html

平安建都以来、千年を越える悠久の歴史の中、政治・経済・文化の中心地であった京都には、優秀な職人たちが数多く集まり、多くの目利きたちに支えられ、創造を重ねる中で、日本を代表する優れた染織品や工芸品が生み出され育まれてきました。

今日においても、京都の伝統産業は、長い歴史の中で培われた伝統の意匠と全国に誇る高い技術を持った職人さんたちの手で支えられています。

◇京都府伝統産業優秀技術者

京都府では、多年にわたり伝統産業に従事し、優れた技術をもってその発展を支えてこられた職人さんを「京都府伝統産業優秀技術者―京の名工―」として、昭和36年から知事表彰を実施してきました。

◇京の若手職人「京もの認定工芸士」

京都府では、西陣織や京仏壇・京仏具、京漆器など「京もの指定工芸品」34品目の従事者のうち、特に技術に優れ、意欲ある若手職人を対象に、「京もの認定工芸士」の称号を授与しております。

二鶴工芸です。

現在開催中の京の名工展での出展作品である帯の加工の一部分ラスト。

柄の背景全面に加工している七宝文様。

使用している生地は染帯ではなく銀糸を使った無地の織物地を使っています。

生地そのものにシルバーの光沢があります。

加工している七宝文様は地紋のように見えるような色目と光沢を抑えた材料を使用しています。

地紋のある帯地ではないので、そのあたりもご覧くださればと思います。

四つ葉🍀のクローバーもついでに探してみてください!!※すぐにわかります!!

明日23日(日)まで開催中です。

お時間ありましたら是非、お立ち寄りくださいませ。

京もの認定工芸士 京友禅 上仲昭浩

京の名工展

会場:京都府京都文化博物館5階展示室

住所:京都市中京区高倉三条上ル

電話:075-222-0888

会期:10月19日(水)~23日(日) 10時~17時(最終日16時まで)

入場無料

主催:京都府・京都府工会

お問い合わせ:商工労働観光部染織・工芸課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-4858

ファックス:075-414-4870

メール:senshoku@pref.kyoto.lg.jp

<列品解説および制作実演・体験>

京の名工による列品解説や、若手職人京もの認定工芸士によるトークセッション、京の名工や京もの認定工芸士による実演・体験コーナーを実施します。(体験は有料)

詳細な日程はこちら⇒https://www.pref.kyoto.jp/senshoku/news/r4meikouten.html

平安建都以来、千年を越える悠久の歴史の中、政治・経済・文化の中心地であった京都には、優秀な職人たちが数多く集まり、多くの目利きたちに支えられ、創造を重ねる中で、日本を代表する優れた染織品や工芸品が生み出され育まれてきました。

今日においても、京都の伝統産業は、長い歴史の中で培われた伝統の意匠と全国に誇る高い技術を持った職人さんたちの手で支えられています。

◇京都府伝統産業優秀技術者

京都府では、多年にわたり伝統産業に従事し、優れた技術をもってその発展を支えてこられた職人さんを「京都府伝統産業優秀技術者―京の名工―」として、昭和36年から知事表彰を実施してきました。

◇京の若手職人「京もの認定工芸士」

京都府では、西陣織や京仏壇・京仏具、京漆器など「京もの指定工芸品」34品目の従事者のうち、特に技術に優れ、意欲ある若手職人を対象に、「京もの認定工芸士」の称号を授与しております。