二鶴工芸です。

昨日の夜もやや満月でした。

この流れで満月ではありませんが、丸形の飾り皿です。

現在、清水茶碗坂の「Arts 安木」さんで取り扱っていただいてます。

Arts 安木:http://www.eonet.ne.jp/~1948yasuki/

私が所属しています京都職人工房のメンバーの商品の展示販売とイベントの告知です。

10月1日(木)~12日(月)まで。

下記のcoto mono michi at TOKYOにて開催します。

私の商品も販売させていただいております。

お酒がお好きな方は是非、お運びください。

お気に入りの酒器を見つけていただいて、ついでに私の酒器袋に入れてお持ち帰りくださいませ(笑)

以下が詳細です。

京都職人工房 × coto mono michi at TOKYOによる「京の職人、京の酒器」展を開催します。京都では「日本酒で乾杯条例」が発布され、日本酒を愉しむ機会が増え、My酒器、Myちょこが文化になりつつあります。

そして、職人の街、工芸の街京都ならではの酒器がたくさん生まれています。

深まる秋に合わせ、味わい深い職人たちの酒器を集めてみました。

お気に入りの酒器を見つけに来て下さい。

なお、会期中の3日(土)には職人が作った酒器を使って、京都の老舗酒造「キンシ正宗」の唎酒師による、酒器と日本酒の関係をより深く楽しむためのレクチャーとワークショップを開催します。

日 時: 10月3日(土)、1回目:14:00〜 / 2回目:16:00〜(1時間程度)

場 所: coto mono michi at TOKYO

講 師: 田中 明(唎酒師/キンシ正宗取締役)

定 員: 8名(各1回)

参加費: 1,500円/人

申込み: 03-6427-6648 または、info@coto-mono-michi.jp まで

また「酒器を味わう」イベントとして、老舗酒造「キンシ正宗」の唎酒師と蒔絵職人をゲストに迎え、会場を移してゲスト二人による「職人BAR」を開催します。

合わせてお楽しみください。

京都の蒔絵職人・追立 睦さんとキンシ正宗の唎酒師・田中 明さんをゲストバーテンダーに迎え、京漆器と日本酒を楽しみ尽くします。

日 時: 10月3日(土)20:00〜22:30

会 場: 風花(かざはな)

ゲスト: 追立 睦(蒔絵職人)、田中 明(唎酒師/キンシ正宗取締役)

定 員: 25名

参加費: 5,000円/人

申込み: 03-6427-6648 または、info@coto-mono-michi.jp まで

希望時間、お名前、人数、連絡先をお知らせください。

coto mono michi at TOKYO:http://note.coto-mono-michi.jp/exhibition-kyoto-syuki/

| 住所 -ACCESS- |

〒107-0062 東京都港区南青山東京都港区南青山5-2-16 青山フレックスA 2F 5-2-16MINAMIAOYAMA MINATOKU TOKYO JAPAN |

| 営業時間 -OPEN- |

11:00~20:00 |

| 定休日 -CLOSED- |

毎週火曜日・水曜日 Tuesday and Wednesday |

| 連絡先 -CONTACT US- |

TEL 03-6427-6648 / FAX 03-6427-4557 TEL +813 6427 6648 / FAX +813 6427 4557 |

二鶴工芸です。

昨日は”中秋の名月”で今日は何かスーパームーン!?とか言われているようで。

私も月をモチーフにした作品を作っています。

なぜだか月をよく使います。

自分でもわかりません^_^;

第1回(2012)の京都オークションに出品した「月に波」です。

ガラスの作品を展開するきっかけになったものです。

二鶴工芸です。

画像はノベルティーに作ったエコバッグです。

高額の商品を購入していただいた方に配ったりしてました。

私物で余った1本を買い物袋として現在も使っています。

車の中に常備した状態。

9年間使って何回も洗濯もしていますが柄が落ちたり、布に穴が開いたりはしていません。

以外と丈夫で何よりも加工部分も落ちないのがわかりました。

使った糊(樹脂)が着物用ではなく洗濯OKの洋装用のもの。

画像のバッグはその糊にパール粉を混ぜて作り、型を使って摺ったものです。

バッグ本体は販促用の素材を売っている業者から仕入れたキャンバス製のものです。

洗濯したりするので箔を貼るのは難しいですが金粉や銀粉を混ぜたものを使えばワークショップとかできそうな!?

京都は10月から一部のスーパーで無料でになってたナイロン袋が完全有料化になるので今後、買い物袋は必需品になりそうです。

二鶴工芸です。

今日は朝から府庁で会議。

来月に開催される「京の名工展」の。

これから行ってきます。

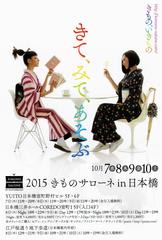

京の名工展 東京開催

10月7日(水)から9日(金)まで「2015 きものサローネin日本橋」でYUITO日本橋室町野村ビル5Fにて開催します。

AM11時~PM20時まで。

京都開催

10月28日(水)から11月1日(日)まで。

会場は京都府京都文化博物館5Fにて。

AM10時~PM18時まで(最終日16時まで)

私は京の名工展と同時開催されている京の若手職人「京もの認定工芸士」作品展で出展しています。

お近くにお越しの際は是非、お立ち寄りください。

二鶴工芸 上仲昭浩

二鶴工芸です。

もう10年くらいは行ってなかった京都市動物園へ行ってきました。

シルバーウィーク真っ最中でファミリー客で凄いひと(-_-;)

自転車で行ったのでみやこめっせの駐輪場で島田昭彦さんと偶然バッタリ。

お久しぶりでした。

さて動物園ですが、がらっとリニューアルされて昔の面影がありません。

日本猿の場所がかろうじてそのままかな~!?

トラの場所は高い位置に柵の通路を作ってトラが行き来できるようにしています。

こんなにデカかったんだとあらためて確認(゜o゜)

ゴリラもそれこそゴリマッチョでかっこいい!!

やはり子供の時と大人というかオジサンになって感じることが違います。

割と遅くに行ってしまったので屋内に戻ってしまって見にくい動物もいました。

ただ象の採血の瞬間を見れたのがラッキーでした。

たまには童心に返るのも良いのでは!!

まぁ40半ばの子供のいない中年ペア!?でしたが、十分楽しめます(^^)v

二鶴工芸です。

先日に行ってきた”ウサギノネドコ”というお店です。

「自然の造形物を扱うお店」で植物、鉱物、動物など世界中から収集された標本を展示販売されています。

今回はウニを中心のようです。

以外にアートです。

ウニがこんなに美しいとは!?

隣では飲食もされています。

”博物と飲食”

興味をそそられるお店です。

衝動買いで買ったウニ。

玄関に置いてます。

昨日、夕方は夕焼けが綺麗でした。

結構立ち止まって撮影されている人が多かったです。

ウサギノネドコ:http://usaginonedoko.net/

二鶴工芸です。

昨日も濃い1日でした。

朝イチに岡崎の みやこメッセ 伝統産業ふれあい館へ作品を納品。

作品について色々お話しを(^'^)

午後から京都アートフリーマーケット2015秋へ。

今回は知り合いが多く出展されていました。

画像順に山ぐるみ:山さきあさ彦さん、西陣織 ごのみ:福田さん、うるし工芸 太田:太田さん、柴田窯:柴田さん、アウラ・ロコ:富永さん。

画像が撮れなかったですが山乃井木工房:岩井さん。

今回はシルバーウィーク中でもありお客様でにぎわっていました。

その後時間がギリギリになりましたが「紅椿 それいゆ」での御神鏡~和鏡(わかがみ)の世界展へ。

いつ見ても山本さんの魔境凄い!!

またオーナーの村山さんが親切、丁寧に解説していただけます。

28日まで「紅椿 それいゆ」で開催中です。

二鶴工芸です。

昨日は朝から”FRANK WORKS MARKET VO.11”へ。

京都職人工房のメンバーの鏡師・山本さん、金箔押 常若 (とこわか)・藤澤さん、Atelier華e(アトリエ ハナエ)・居野家さんが実演されていました。

その後、堀川錦東の柴田家で”キモノを語るん会”に出席。

→同じく京都職人工房のメンバーの阪本さんのGALLARDAGALANTE 京都店 2Fでの3人展 田中美佐(陶芸+硝子作家)/竹内玄太郎(陶芸作家)/ 阪本修(漆作家)→最後はオープンしたての”ウサギノネドコ”

色々な出会いや濃い話、すばらしい技術、珍しいモノなど濃密な一日でした(^_^;)今日もちょっと濃いかな(^_^.)

二鶴工芸です。

一昨日、桂離宮を拝観した時に見つけた関守石です。

以下が関守石の詳細です。

関守石とは、茶庭や露地の飛び石や延段の岐路に据えられる石で、蕨縄やシュロ縄で十文字に結んである小石のことです。

茶道の作法において、この石が置かれた場合、「これより中に入ることは遠慮されたし」の意味があり、これから先、客の出入りを遠慮してもらうための印として関守の役をもたせたためにこの名があります。

関守石の形式としては、径10~15cmぐらいの比較的底の安定の良い小石に、シュロ縄か蕨縄でにぎりをつけて持ち運びできるようにしたものが使用されるのが一般的なようです。

その簡素で優れたデザイン性に加え、その用途に応じ、必要な時に、必要な場所に配置することができるのが優れた点でもあります。

止め石、留め石、関石(せきいし)、極石(きめいし)、踏止石(ふみとめいし)とも呼ばれます。

この関守石に金箔を貼った職人仲間がいます。

仏具箔押しの藤澤典史氏です。

同じ箔を扱う職人ですが遊びこころがあり、素材としてチョイスしたセンスが何よりもいい。