大連の天津街の近く、永慶街の細い道にこんな3階建ての老建築があります。

交差点に面した角を面取りしていて、気品があります。

駐在していた当時から、この建物はなんの用途に使われた、なんという名前のビルだったのだろうと思っていましたが、調べが及んでいませんでした。

この大きさからすると、雑居ビルとして複数の店舗や居住者が入居していたと思われます。

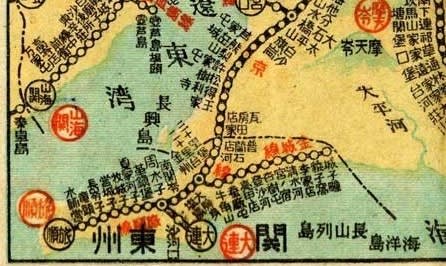

日本租借時代の古地図を参照すると、この建物は吉野ビルとよばれていたようです。

住居表示は吉野町103番地です。

この番地には、ナナオラ出張所、松川洋行、中村金細工といった会社が入っていたという記録があります。

ナナオラとはなんのことでしょうか。

1940年発行の大連商工案内(昭和15年版)によると、吉野町103番地に株式会社七欧無線電機商会大連出張所というラジオや蓄音機を販売する会社が入っていたことが記されています。

つまり、ナナオラとは社名の七欧のことでしょう。

ナナオラは1923年頃に七尾菊良(ななお・きくら?)という人が立ち上げたラジオメーカーで、本社は東京麻布区にあったようです。

「一家に一台 ラジオはナナオラ」とあります。当時は知名度の高い会社だったようです。

ナナオラは戦後も日本国内でラジオの製造を続け、1961年に東芝の傘下に入り、100%子会社になったそうです。

ちょうどテレビ・冷蔵庫・洗濯機が「3種の神器」とよばれるようになった時代のことです。

2階と3階部分の外壁がクラッチタイルですので、流行していた1920年代の建築なのだろうと思います。

路地裏っぽいロケーションですが、天津街と信濃町、伊勢町という繁華街に囲まれていた場所ですので、人通りはそれなりに多かったと思います。

交差点に面した角を面取りしていて、気品があります。

駐在していた当時から、この建物はなんの用途に使われた、なんという名前のビルだったのだろうと思っていましたが、調べが及んでいませんでした。

この大きさからすると、雑居ビルとして複数の店舗や居住者が入居していたと思われます。

日本租借時代の古地図を参照すると、この建物は吉野ビルとよばれていたようです。

住居表示は吉野町103番地です。

この番地には、ナナオラ出張所、松川洋行、中村金細工といった会社が入っていたという記録があります。

ナナオラとはなんのことでしょうか。

1940年発行の大連商工案内(昭和15年版)によると、吉野町103番地に株式会社七欧無線電機商会大連出張所というラジオや蓄音機を販売する会社が入っていたことが記されています。

つまり、ナナオラとは社名の七欧のことでしょう。

ナナオラは1923年頃に七尾菊良(ななお・きくら?)という人が立ち上げたラジオメーカーで、本社は東京麻布区にあったようです。

「一家に一台 ラジオはナナオラ」とあります。当時は知名度の高い会社だったようです。

ナナオラは戦後も日本国内でラジオの製造を続け、1961年に東芝の傘下に入り、100%子会社になったそうです。

ちょうどテレビ・冷蔵庫・洗濯機が「3種の神器」とよばれるようになった時代のことです。

2階と3階部分の外壁がクラッチタイルですので、流行していた1920年代の建築なのだろうと思います。

路地裏っぽいロケーションですが、天津街と信濃町、伊勢町という繁華街に囲まれていた場所ですので、人通りはそれなりに多かったと思います。

]

]