■トランプ軍拡計画と連邦財政

トランプ新大統領の就任とともに山積する人事を棚上げし、TPP脱退やオバマケア社会保障廃止等、目玉公約の遂行に着手しました、そして続くのは国防政策がどのように展開するか、興味深く見守りたいところ。

アメリカ軍の近代化計画、大統領選の時期にかなりの大風呂敷と云わざるを得ない水準が提示されましたが、この政策がどの程度実現性を持っているのか、中東からの兵力撤収やNATOへの前方展開兵力見直しがISIL台頭やウクライナ危機に繋がったように、アメリカの軍事力は世界の安定に大きな影響を及ぼします、その展望を視てゆく事としました。

トランプ大統領の構想する米軍近代化計画は、現在示され、且つ撤回されていないものを列挙しますと以下の通り、核戦力の近代化と増強、陸軍兵力の54万名規模へ増強、海軍水上戦闘艦艇及び潜水艦を現行274隻から350隻への増強、空軍の戦闘機を1200機へ増強、海兵隊両用戦大隊の36部隊への増強、米本土ミサイル防衛技術の開発、等となっています。

核戦力の近代化と増強、これは現在、北朝鮮の核開発を端的な事例としまして、世界の核軍縮への経口が復活するまでの期間、核戦力を一方的に縮小しては不均衡をもたらす、としたものですが、運搬手段が重要です、旧式化した冷戦時代の戦略爆撃機後継や大陸間弾道弾に戦略ミサイル原潜新造等、核戦力運搬手段近代化への施策が明確となっていません。

陸軍兵力の54万名規模へ増強、従来は湾岸戦争後の米陸軍規模がこの水準となっていました。現在は48万名水準ですので、兵員規模を回復させる事はそれほど難しい事ではありませんが、将来装甲車両体系計画FCSの中止、治安作戦費用ねん出によるストライカー旅団戦闘団計画縮小、将来戦車計画の長期凍結等、装備面での近代化は未知数となっています。

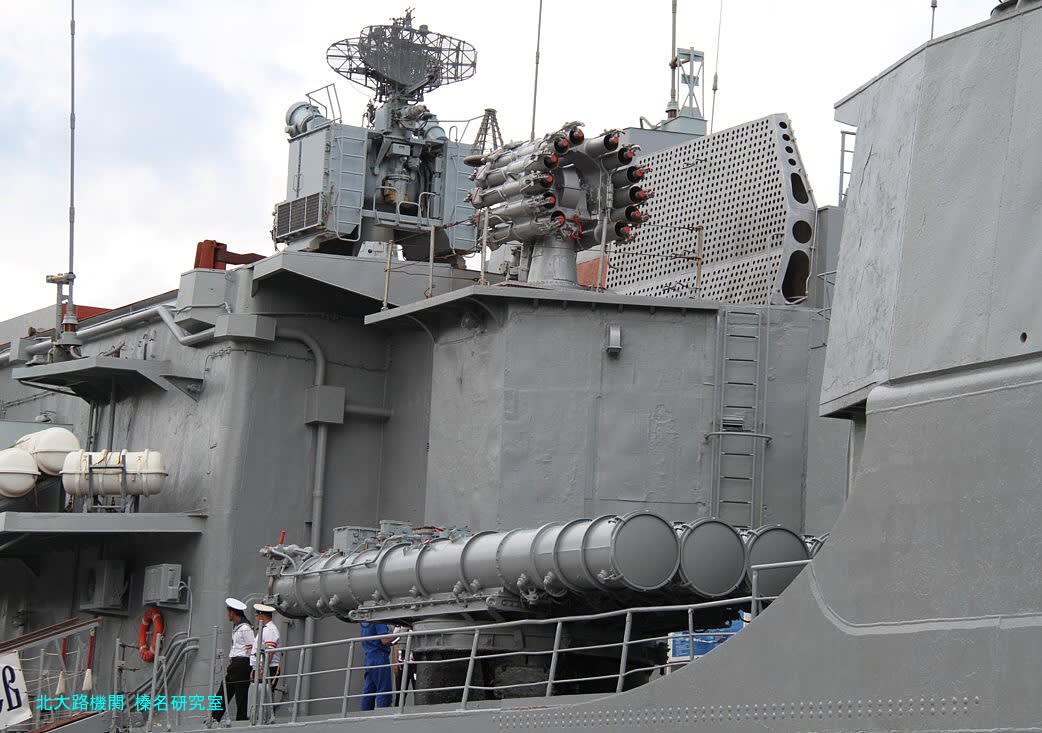

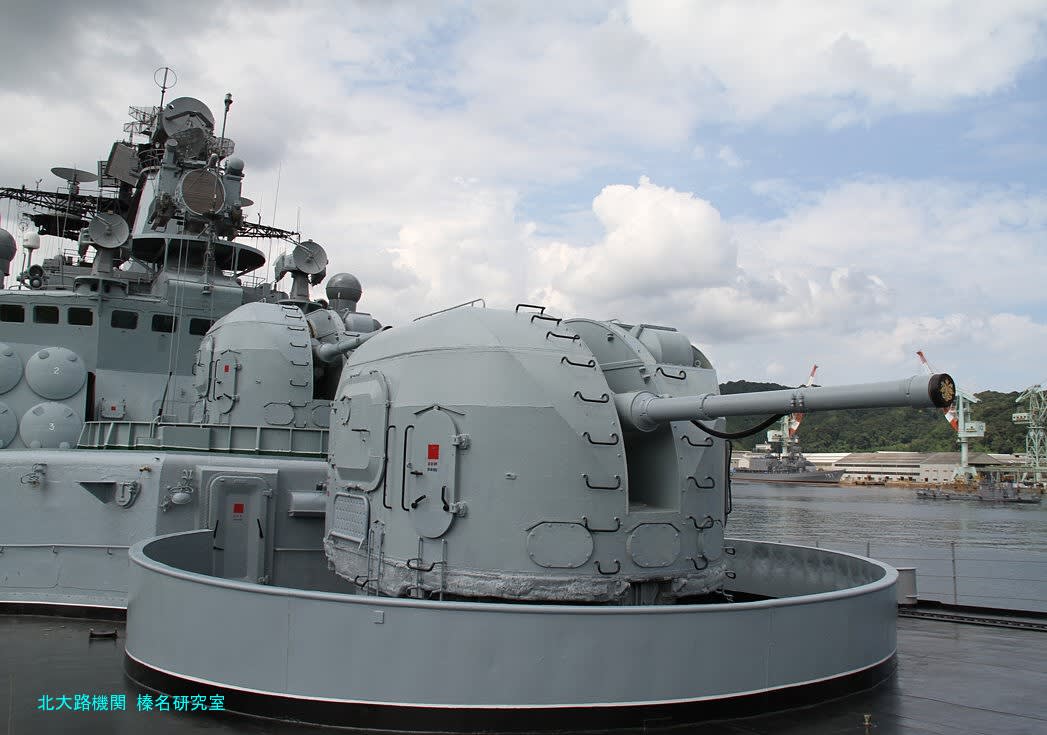

海軍水上戦闘艦艇及び潜水艦を現行274隻から350隻への増強、将来水上戦闘艦計画DD-21がズムウォルト級量産3隻への劇的縮小と沿海域戦闘艦計画が中国外洋艦隊建設により陳腐化するなど、水上戦闘艦整備体系の再検討が必要となり、新大統領のLCS計画への否定路線から、OHペリー級等旧式艦現役復帰を行うか、新型艦を整備しなければ不可能です。

空軍の戦闘機を1200機へ増強、これは十分可能でしょう、何故ならば米空軍のF-15とF-16配備数は現時点でこれを上回っていますし、空軍へのF-35戦闘機整備計画だけで1700機が予定されていますので、逆にF-35戦闘機の配備計画を縮小しても戦闘機を1200機へ増強する事は可能です、なお、海軍空母航空団と海兵航空部隊の戦闘機が1200機ほどある。

海兵隊両用戦大隊の36部隊への増強、海兵師団3個体制を維持することで数字の上では可能です。しかし、海兵隊の装備は中型ヘリコプターの可動翼機への換装は完了しましたが、水陸両用強襲車や両用軽装甲車の旧式化が進んでいます。陸軍と同じく、員数合わせにより完結する命題ではありませんので、装備近代化と費用ねん出こそが肝要と云えましょう。

例えば、陸軍を数の上で充足を目指す軽歩兵主体の国内治安対策に転換し、海軍を大型水上戦闘艦から中型水上戦闘艦へシフト、空軍の従来戦闘機を全廃しF-35計画も縮小し1200機という水準へ留めれば、アメリカ本土に立てこもる専守防衛政策は可能となるでしょうが、実際のところ、トランプ政権が求める国防戦略へ合致する国軍とはなりません。

費用、これこそが重要です。トランプ政権は減税を併せて提示していまして、大統領就任とともにさっそく暗礁に乗り上げたのは、国防政策の前に雇用創出の基幹事業に位置付けたインフラ創設へは有料高速道路や鉄道への民間投資誘致という、財源に考慮しない施策でしたが、低所得層への施策へ大企業の有料道路建設が資するか暗礁に乗り上げています。

一つの選択肢としては、現在の連邦予算への歳出赤字に上限を明示した予算均衡法を大統領令により廃止し、際限ない赤字国債を乱発する事も考えられますが、経済力を超えた赤字国債乱発は、アメリカ国債の受け手は海外では日中が多数を占めますが、対中政策と対日政策次第ではこの状況を維持できるとは限らず、歳入増大の施策を考えねばなりません。

北大路機関:はるな くらま

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

トランプ新大統領の就任とともに山積する人事を棚上げし、TPP脱退やオバマケア社会保障廃止等、目玉公約の遂行に着手しました、そして続くのは国防政策がどのように展開するか、興味深く見守りたいところ。

アメリカ軍の近代化計画、大統領選の時期にかなりの大風呂敷と云わざるを得ない水準が提示されましたが、この政策がどの程度実現性を持っているのか、中東からの兵力撤収やNATOへの前方展開兵力見直しがISIL台頭やウクライナ危機に繋がったように、アメリカの軍事力は世界の安定に大きな影響を及ぼします、その展望を視てゆく事としました。

トランプ大統領の構想する米軍近代化計画は、現在示され、且つ撤回されていないものを列挙しますと以下の通り、核戦力の近代化と増強、陸軍兵力の54万名規模へ増強、海軍水上戦闘艦艇及び潜水艦を現行274隻から350隻への増強、空軍の戦闘機を1200機へ増強、海兵隊両用戦大隊の36部隊への増強、米本土ミサイル防衛技術の開発、等となっています。

核戦力の近代化と増強、これは現在、北朝鮮の核開発を端的な事例としまして、世界の核軍縮への経口が復活するまでの期間、核戦力を一方的に縮小しては不均衡をもたらす、としたものですが、運搬手段が重要です、旧式化した冷戦時代の戦略爆撃機後継や大陸間弾道弾に戦略ミサイル原潜新造等、核戦力運搬手段近代化への施策が明確となっていません。

陸軍兵力の54万名規模へ増強、従来は湾岸戦争後の米陸軍規模がこの水準となっていました。現在は48万名水準ですので、兵員規模を回復させる事はそれほど難しい事ではありませんが、将来装甲車両体系計画FCSの中止、治安作戦費用ねん出によるストライカー旅団戦闘団計画縮小、将来戦車計画の長期凍結等、装備面での近代化は未知数となっています。

海軍水上戦闘艦艇及び潜水艦を現行274隻から350隻への増強、将来水上戦闘艦計画DD-21がズムウォルト級量産3隻への劇的縮小と沿海域戦闘艦計画が中国外洋艦隊建設により陳腐化するなど、水上戦闘艦整備体系の再検討が必要となり、新大統領のLCS計画への否定路線から、OHペリー級等旧式艦現役復帰を行うか、新型艦を整備しなければ不可能です。

空軍の戦闘機を1200機へ増強、これは十分可能でしょう、何故ならば米空軍のF-15とF-16配備数は現時点でこれを上回っていますし、空軍へのF-35戦闘機整備計画だけで1700機が予定されていますので、逆にF-35戦闘機の配備計画を縮小しても戦闘機を1200機へ増強する事は可能です、なお、海軍空母航空団と海兵航空部隊の戦闘機が1200機ほどある。

海兵隊両用戦大隊の36部隊への増強、海兵師団3個体制を維持することで数字の上では可能です。しかし、海兵隊の装備は中型ヘリコプターの可動翼機への換装は完了しましたが、水陸両用強襲車や両用軽装甲車の旧式化が進んでいます。陸軍と同じく、員数合わせにより完結する命題ではありませんので、装備近代化と費用ねん出こそが肝要と云えましょう。

例えば、陸軍を数の上で充足を目指す軽歩兵主体の国内治安対策に転換し、海軍を大型水上戦闘艦から中型水上戦闘艦へシフト、空軍の従来戦闘機を全廃しF-35計画も縮小し1200機という水準へ留めれば、アメリカ本土に立てこもる専守防衛政策は可能となるでしょうが、実際のところ、トランプ政権が求める国防戦略へ合致する国軍とはなりません。

費用、これこそが重要です。トランプ政権は減税を併せて提示していまして、大統領就任とともにさっそく暗礁に乗り上げたのは、国防政策の前に雇用創出の基幹事業に位置付けたインフラ創設へは有料高速道路や鉄道への民間投資誘致という、財源に考慮しない施策でしたが、低所得層への施策へ大企業の有料道路建設が資するか暗礁に乗り上げています。

一つの選択肢としては、現在の連邦予算への歳出赤字に上限を明示した予算均衡法を大統領令により廃止し、際限ない赤字国債を乱発する事も考えられますが、経済力を超えた赤字国債乱発は、アメリカ国債の受け手は海外では日中が多数を占めますが、対中政策と対日政策次第ではこの状況を維持できるとは限らず、歳入増大の施策を考えねばなりません。

北大路機関:はるな くらま

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)