■今津駐屯地祭 2008年9月21日

本日は、9月21日に行われた今津駐屯地の模様をお伝えしたい。琵琶湖を見下ろす美しい風景に囲まれた今津駐屯地は二個戦車大隊というかなりの規模の戦車部隊が駐屯する駐屯地として知られている。

全国的に雨天となった9月21日、その降雨は滋賀県の湖北でも例外ではなく、極地豪雨の様相を呈していた。しかしながら、二個戦車大隊が駐屯する今津駐屯地のような戦闘職種部隊の駐屯地では、豪雨程度では晴天予定にて式典を実施する。衝撃力と打撃力こそが機甲部隊の骨子であり、装備する74式戦車と、戦車を扱う熟練の機甲科隊員たちには、天候を跳ね除けるだけの実力と訓練が備えられているということか。

全国的に雨天となった9月21日、その降雨は滋賀県の湖北でも例外ではなく、極地豪雨の様相を呈していた。しかしながら、二個戦車大隊が駐屯する今津駐屯地のような戦闘職種部隊の駐屯地では、豪雨程度では晴天予定にて式典を実施する。衝撃力と打撃力こそが機甲部隊の骨子であり、装備する74式戦車と、戦車を扱う熟練の機甲科隊員たちには、天候を跳ね除けるだけの実力と訓練が備えられているということか。

並ぶ戦車を背景に、89式小銃を携行した機甲科隊員を中心とした部隊入場が開始される。さて、今津駐屯地56周年記念行事であるが、不思議なことに式典が開始される時刻が近付くと、雨が小雨に、そして雨が上り始めた。記念式典にあわせ雨が上るとは幸先がいい。

並ぶ戦車を背景に、89式小銃を携行した機甲科隊員を中心とした部隊入場が開始される。さて、今津駐屯地56周年記念行事であるが、不思議なことに式典が開始される時刻が近付くと、雨が小雨に、そして雨が上り始めた。記念式典にあわせ雨が上るとは幸先がいい。

式典会場に整列した部隊。第3戦車大隊、第10戦車大隊の戦車中隊旗がずらりと並ぶ。会場には、早朝からの雨のせいもあって大きな水溜りが目立つ。これほどの雨天なので、入場者は少なめ、かと思いきや、式典開始時刻になると、例年と比べてややすくないものの、観閲台両脇の一般観覧席はもちろんのこと、会場周辺の見学開放地区までが、見学者で満員となった。

式典会場に整列した部隊。第3戦車大隊、第10戦車大隊の戦車中隊旗がずらりと並ぶ。会場には、早朝からの雨のせいもあって大きな水溜りが目立つ。これほどの雨天なので、入場者は少なめ、かと思いきや、式典開始時刻になると、例年と比べてややすくないものの、観閲台両脇の一般観覧席はもちろんのこと、会場周辺の見学開放地区までが、見学者で満員となった。

國嶋健一今津駐屯地司令が部隊巡閲を行う。駐屯地司令の國嶋1佐は、第3戦車大隊長を兼任しており、2個戦車中隊を隷下に持つ戦車部隊指揮官でもあるのだ。今年度の今津駐屯地祭は、前期教育を終え、機甲科配属となり後期教育中の隊員も式典に参加、会場は例年よりも多い隊員が整列している。

國嶋健一今津駐屯地司令が部隊巡閲を行う。駐屯地司令の國嶋1佐は、第3戦車大隊長を兼任しており、2個戦車中隊を隷下に持つ戦車部隊指揮官でもあるのだ。今年度の今津駐屯地祭は、前期教育を終え、機甲科配属となり後期教育中の隊員も式典に参加、会場は例年よりも多い隊員が整列している。

今津駐屯地には、第3師団隷下の第3戦車大隊、第10師団隷下の第10戦車大隊と、これらの戦車部隊を整備補給面などでバックアップする第3後方支援連隊、第10後方支援連隊の戦車直接支援中隊が駐屯、さらに地区警務隊派遣隊や基地通信中隊の派遣隊、駐屯地業務隊が駐屯している。また、今年3月には中部方面移動監視隊が今津駐屯地に新編され、この新部隊も記念行事に参加した。

今津駐屯地には、第3師団隷下の第3戦車大隊、第10師団隷下の第10戦車大隊と、これらの戦車部隊を整備補給面などでバックアップする第3後方支援連隊、第10後方支援連隊の戦車直接支援中隊が駐屯、さらに地区警務隊派遣隊や基地通信中隊の派遣隊、駐屯地業務隊が駐屯している。また、今年3月には中部方面移動監視隊が今津駐屯地に新編され、この新部隊も記念行事に参加した。

國嶋司令は、式典における訓示で、今津駐屯地56年の歴史を振り返りつつ、中部方面隊機甲戦力の大半が駐屯するという今津駐屯地駐屯部隊の重要性と、近年変化を続ける国際情勢や自衛隊の変革とを関連付け、一層の団結と訓練の強化、精強な部隊の練成を目指す旨を述べると共に、新しく新編された中部方面移動監視隊への期待と激励を強調し、訓示を終えた。

國嶋司令は、式典における訓示で、今津駐屯地56年の歴史を振り返りつつ、中部方面隊機甲戦力の大半が駐屯するという今津駐屯地駐屯部隊の重要性と、近年変化を続ける国際情勢や自衛隊の変革とを関連付け、一層の団結と訓練の強化、精強な部隊の練成を目指す旨を述べると共に、新しく新編された中部方面移動監視隊への期待と激励を強調し、訓示を終えた。

観閲行進準備!、一通りの来賓祝辞と祝電披露、出席者の紹介を終えると、会場に号令が響き渡る。第3音楽隊の演奏とともに、整列した隊員は回れ右をするが早いか駆け足で式典会場を後にする、観閲行進に参加する隊員は素早く自分の戦車に駆け寄ると一列に整列。戦車前で整列する隊員たちを戦車長が素早く点呼をとり、そのまま戦車に駆け上がって乗車をはじめた。雨天の為取り付けられていた機銃のカバーが取り外され、乗員全員が車上にて所定の配置についた。

観閲行進準備!、一通りの来賓祝辞と祝電披露、出席者の紹介を終えると、会場に号令が響き渡る。第3音楽隊の演奏とともに、整列した隊員は回れ右をするが早いか駆け足で式典会場を後にする、観閲行進に参加する隊員は素早く自分の戦車に駆け寄ると一列に整列。戦車前で整列する隊員たちを戦車長が素早く点呼をとり、そのまま戦車に駆け上がって乗車をはじめた。雨天の為取り付けられていた機銃のカバーが取り外され、乗員全員が車上にて所定の配置についた。

74式戦車に搭載された720馬力の空冷2ストローク10気筒ターボディーゼルエンジンが一斉に唸りを上げると、駐屯地の一角は濛々たる排気に霞む。と同時に、74式戦車のライトが一斉に点灯、38㌧の戦車が無限軌道の金属音を響かせつつ、順次観閲行進待機位置へと移動を開始した。

74式戦車に搭載された720馬力の空冷2ストローク10気筒ターボディーゼルエンジンが一斉に唸りを上げると、駐屯地の一角は濛々たる排気に霞む。と同時に、74式戦車のライトが一斉に点灯、38㌧の戦車が無限軌道の金属音を響かせつつ、順次観閲行進待機位置へと移動を開始した。

指揮官車に続き、観閲行進に参加した最初の部隊は3月24日に新編された中部方面移動監視隊の車両部隊である。特に注目を集めたのが、陸上自衛隊で最初に今津駐屯地へ配備された“広域用監視装置 千里眼”と“全天候型監視室”の車両である。このほか、後述するJTPS-P23地上レーダ装置一号(改)が観閲行進と訓練展示に参加、最新鋭装備の堂々たる式典参加に一同、驚かされた次第。

指揮官車に続き、観閲行進に参加した最初の部隊は3月24日に新編された中部方面移動監視隊の車両部隊である。特に注目を集めたのが、陸上自衛隊で最初に今津駐屯地へ配備された“広域用監視装置 千里眼”と“全天候型監視室”の車両である。このほか、後述するJTPS-P23地上レーダ装置一号(改)が観閲行進と訓練展示に参加、最新鋭装備の堂々たる式典参加に一同、驚かされた次第。

第3戦車大隊本部管理中隊の96式装輪装甲車が続き、戦車部隊の観閲行進が始まる。既に、観閲行進待機位置には多くの74式戦車が待機している。今津駐屯地祭の観閲行進は全て車両行進、各戦車中隊より四両の74式戦車が参加しており、戦車24両を中心とした車両57両が観閲行進を実施した。

第3戦車大隊本部管理中隊の96式装輪装甲車が続き、戦車部隊の観閲行進が始まる。既に、観閲行進待機位置には多くの74式戦車が待機している。今津駐屯地祭の観閲行進は全て車両行進、各戦車中隊より四両の74式戦車が参加しており、戦車24両を中心とした車両57両が観閲行進を実施した。

第10戦車大隊の74式戦車が続く。74式戦車は、三菱重工を中心に国産戦後第二世代の戦車として開発された戦車。特徴は、油圧式サスペンションによる車体傾斜装置により丘や斜面などの地形を守りと利用しつつ、レーザー測距装置と弾道コンピュータにより正確に目標へ照準し、必殺の105㍉砲弾を発射する。限定的な夜戦能力を有するほか、高い鋳造技術により、敵の砲弾が命中した場合でも浸徹せず、横に反れて滑るような形状の砲塔が特徴である。

第10戦車大隊の74式戦車が続く。74式戦車は、三菱重工を中心に国産戦後第二世代の戦車として開発された戦車。特徴は、油圧式サスペンションによる車体傾斜装置により丘や斜面などの地形を守りと利用しつつ、レーザー測距装置と弾道コンピュータにより正確に目標へ照準し、必殺の105㍉砲弾を発射する。限定的な夜戦能力を有するほか、高い鋳造技術により、敵の砲弾が命中した場合でも浸徹せず、横に反れて滑るような形状の砲塔が特徴である。

1974年に制式化されたということで、その後に誕生した第三世代戦車のチタン合金やセラミックなどの強靭な装甲と1500馬力クラスのエンジンを搭載し120㍉クラスの主砲を搭載した戦車と比べれば、現在では旧式化している事は否めないが、最新型の戦車を優先的に受領する北海道以外の戦車部隊では、この74式戦車が主力である。なお、現在、三菱重工と防衛省技術研究本部が、74式戦車に代わる新戦車を制式化にむけて試験中である。

1974年に制式化されたということで、その後に誕生した第三世代戦車のチタン合金やセラミックなどの強靭な装甲と1500馬力クラスのエンジンを搭載し120㍉クラスの主砲を搭載した戦車と比べれば、現在では旧式化している事は否めないが、最新型の戦車を優先的に受領する北海道以外の戦車部隊では、この74式戦車が主力である。なお、現在、三菱重工と防衛省技術研究本部が、74式戦車に代わる新戦車を制式化にむけて試験中である。

74式戦車は、第3戦車大隊に二個中隊、第10戦車大隊に四個中隊配備されている。この中隊数の違いは、第3師団は、大阪などの市街地におけるゲリラコマンドー対処に重点を置き、軽装甲機動車を大半の普通科中隊に配備するなど近接戦闘を想定した装備に近代化の重点を置いているのに対して、第10師団は、全国への機動展開に備え、戦車、火砲、ミサイルなどの火力を重視した装備に近代化の力点を置いていることに起因する。

74式戦車は、第3戦車大隊に二個中隊、第10戦車大隊に四個中隊配備されている。この中隊数の違いは、第3師団は、大阪などの市街地におけるゲリラコマンドー対処に重点を置き、軽装甲機動車を大半の普通科中隊に配備するなど近接戦闘を想定した装備に近代化の重点を置いているのに対して、第10師団は、全国への機動展開に備え、戦車、火砲、ミサイルなどの火力を重視した装備に近代化の力点を置いていることに起因する。

観閲行進が終了すると、訓練展示模擬戦準備へと進む。この日は、例年であれば、対戦車ヘリコプターなどが祝賀飛行で参加するのだが、明野駐屯地から今津駐屯地までの空路が悪天候で飛行できなかったようだ。そうした中、訓練展示模擬戦に備えて、仮設敵陣地では、偽装網の展開や機関銃の配置などが着々と進められてゆく。

観閲行進が終了すると、訓練展示模擬戦準備へと進む。この日は、例年であれば、対戦車ヘリコプターなどが祝賀飛行で参加するのだが、明野駐屯地から今津駐屯地までの空路が悪天候で飛行できなかったようだ。そうした中、訓練展示模擬戦に備えて、仮設敵陣地では、偽装網の展開や機関銃の配置などが着々と進められてゆく。

國嶋駐屯地司令の前で、訓練展示状況開始の報告を行う第10戦車大隊の第2戦車中隊長。大声で状況開始と叫び敬礼を交わすと、自らの戦車にむけて全力疾走していった。想定は、会場右手の丘陵地帯を仮設敵が占拠し、陣地構築中、これを特科、普通科の支援とともに戦車中隊が攻撃撃破するという野戦形式であった。

國嶋駐屯地司令の前で、訓練展示状況開始の報告を行う第10戦車大隊の第2戦車中隊長。大声で状況開始と叫び敬礼を交わすと、自らの戦車にむけて全力疾走していった。想定は、会場右手の丘陵地帯を仮設敵が占拠し、陣地構築中、これを特科、普通科の支援とともに戦車中隊が攻撃撃破するという野戦形式であった。

敵情を探るべく、第10戦車大隊本部管理中隊隷下の情報小隊が、偵察オートバイにて斥候に向かう。戦車大隊というと戦車の打撃力で遮二無二前進する印象があるが、火力の発達した現代の陸上戦闘では、そういった運用は各種対戦車火器の格好の標的となってしまうため、情報小隊による敵情斥候は重要な意味を持っている。

敵情を探るべく、第10戦車大隊本部管理中隊隷下の情報小隊が、偵察オートバイにて斥候に向かう。戦車大隊というと戦車の打撃力で遮二無二前進する印象があるが、火力の発達した現代の陸上戦闘では、そういった運用は各種対戦車火器の格好の標的となってしまうため、情報小隊による敵情斥候は重要な意味を持っている。

同時に、中部方面移動監視隊より派遣された地上レーダ装置1号(改)JTPS-P23が会場に進入してくる。85式地上レーダ装置の後継として開発されたJTPS-P23は、高機動車に車載されており、迅速に展開すると、素早くアンテナ部分を伸張させ、警戒にあたる。中部方面移動監視隊は、主にレーダ装置と高度な光学装置による沿岸監視任務などを実施する部隊だ。

同時に、中部方面移動監視隊より派遣された地上レーダ装置1号(改)JTPS-P23が会場に進入してくる。85式地上レーダ装置の後継として開発されたJTPS-P23は、高機動車に車載されており、迅速に展開すると、素早くアンテナ部分を伸張させ、警戒にあたる。中部方面移動監視隊は、主にレーダ装置と高度な光学装置による沿岸監視任務などを実施する部隊だ。

レーダ装置の展開とともに、近距離まで接近した情報小隊を迎え撃つべく、仮設敵の機関銃が火を噴く。二つある陣地のうち、MINIMI分隊機銃を配置している陣地は勢いよく射撃を開始するのだが、62式機銃の方は射撃に苦慮している様子だった。なお、第3偵察隊の斥候車に搭載されていた62式機銃は快調であった。

レーダ装置の展開とともに、近距離まで接近した情報小隊を迎え撃つべく、仮設敵の機関銃が火を噴く。二つある陣地のうち、MINIMI分隊機銃を配置している陣地は勢いよく射撃を開始するのだが、62式機銃の方は射撃に苦慮している様子だった。なお、第3偵察隊の斥候車に搭載されていた62式機銃は快調であった。

姫路駐屯地の第3特科隊第4中隊に所属するFH-70榴弾砲が、発見された仮設敵陣地に向けて155㍉榴弾で射撃する。かつて、第3特科隊の前身である第3特科連隊の時代には、ここ今津駐屯地には師団全般火力支援部隊である第3特科連隊第5大隊の四個射撃中隊が駐屯しており、駐屯地祭では6門の榴弾砲が射撃していたのだが、師団改編により解散、現在は一門が参加するのみとなっている。

姫路駐屯地の第3特科隊第4中隊に所属するFH-70榴弾砲が、発見された仮設敵陣地に向けて155㍉榴弾で射撃する。かつて、第3特科隊の前身である第3特科連隊の時代には、ここ今津駐屯地には師団全般火力支援部隊である第3特科連隊第5大隊の四個射撃中隊が駐屯しており、駐屯地祭では6門の榴弾砲が射撃していたのだが、師団改編により解散、現在は一門が参加するのみとなっている。

特科部隊の火力支援とともに、87式偵察警戒車が機関銃を撃ちまくりながら仮設敵陣地付近へ突進する。千僧駐屯地より展開した車両だ。偵察隊が駐屯する春日井駐屯地祭や出雲駐屯地祭であれば、これで状況終了となるのだろうが、今津駐屯地の仮設敵は巧みな陣地の秘匿により上手く装甲車の攻撃をかわした、という想定だ。

特科部隊の火力支援とともに、87式偵察警戒車が機関銃を撃ちまくりながら仮設敵陣地付近へ突進する。千僧駐屯地より展開した車両だ。偵察隊が駐屯する春日井駐屯地祭や出雲駐屯地祭であれば、これで状況終了となるのだろうが、今津駐屯地の仮設敵は巧みな陣地の秘匿により上手く装甲車の攻撃をかわした、という想定だ。

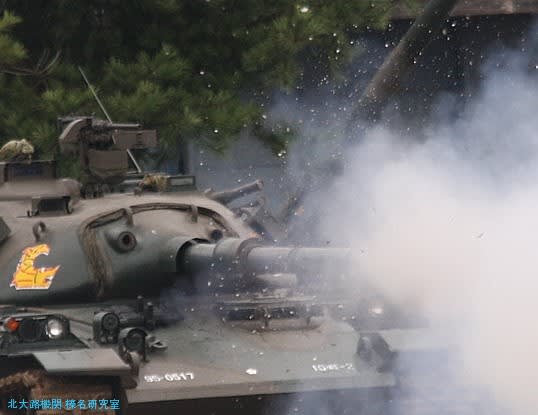

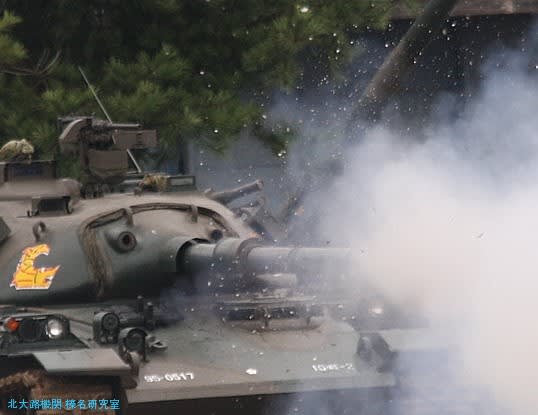

仮設敵の頑強な抵抗に対して、第10戦車大隊の74式戦車が攻撃前進に移る。105㍉戦車砲を油断無く敵陣地へ向けつつ、次々と稜線を乗り越えて会場に進入してきた。74式戦車の中には、障害除去のために、ドーザーを装着したものも見受けられた。砲塔の駆動は、毎秒24°旋回が可能な電動式で、被弾時に火災を起こしやすい油圧式と比べ生存性に優れている。

仮設敵の頑強な抵抗に対して、第10戦車大隊の74式戦車が攻撃前進に移る。105㍉戦車砲を油断無く敵陣地へ向けつつ、次々と稜線を乗り越えて会場に進入してきた。74式戦車の中には、障害除去のために、ドーザーを装着したものも見受けられた。砲塔の駆動は、毎秒24°旋回が可能な電動式で、被弾時に火災を起こしやすい油圧式と比べ生存性に優れている。

射撃位置に向かう74式戦車。長い砲身がよく判る。車体が振動していても射線を保てる背景には、砲安定装置(スタビライザー)の採用がある。戦車長が等倍・8倍切替式J3照準器により目標を探し自分の戦車に最も脅威を及ぼす目標の排除を年頭にして瞬時に目標を選定、砲手は8倍(夜間9.6倍)のJ1照準器で目標に照準し、仕留める。105㍉砲弾の装填は装填手による手動装填であり、揺れる車内で如何に早く装填するかは、日頃の訓練が大きく反映される。

射撃位置に向かう74式戦車。長い砲身がよく判る。車体が振動していても射線を保てる背景には、砲安定装置(スタビライザー)の採用がある。戦車長が等倍・8倍切替式J3照準器により目標を探し自分の戦車に最も脅威を及ぼす目標の排除を年頭にして瞬時に目標を選定、砲手は8倍(夜間9.6倍)のJ1照準器で目標に照準し、仕留める。105㍉砲弾の装填は装填手による手動装填であり、揺れる車内で如何に早く装填するかは、日頃の訓練が大きく反映される。

大気を伝わり、引っ叩くような衝撃とともに空包を発砲する74式戦車。74式戦車が搭載する105㍉砲は、運動エネルギーで敵戦車の装甲を貫徹するAPDS-T(装弾筒付徹甲弾)、敵戦車の装甲に張り付いて爆発し衝撃で車内を破壊するHEP-T(粘着榴弾)、陣地攻撃から装甲車両攻撃まで様々な用途に有効なHEAT-MP(対装甲非装甲用成形炸薬榴弾)、硬度の高い炭化タングステン製弾芯を超音速で命中させ貫徹させるAPFSDS-T(装弾筒付翼安定徹甲弾)など多種多様な砲弾を射撃することが可能だ。

大気を伝わり、引っ叩くような衝撃とともに空包を発砲する74式戦車。74式戦車が搭載する105㍉砲は、運動エネルギーで敵戦車の装甲を貫徹するAPDS-T(装弾筒付徹甲弾)、敵戦車の装甲に張り付いて爆発し衝撃で車内を破壊するHEP-T(粘着榴弾)、陣地攻撃から装甲車両攻撃まで様々な用途に有効なHEAT-MP(対装甲非装甲用成形炸薬榴弾)、硬度の高い炭化タングステン製弾芯を超音速で命中させ貫徹させるAPFSDS-T(装弾筒付翼安定徹甲弾)など多種多様な砲弾を射撃することが可能だ。

74式戦車は105㍉砲を矢継ぎ早に撃ち続け、その都度噴出す砲焔と発射ガスによって、会場は霧のような硝煙に包まれてゆく、その中から轟々たるエンジン音とともに、第10戦車大隊の攻撃部隊を支援するべく第3戦車大隊第2中隊と、福知山駐屯地より展開した第7普通科連隊第5中隊の軽装甲機動車が飛び出し、攻撃前進に参加する。

74式戦車は105㍉砲を矢継ぎ早に撃ち続け、その都度噴出す砲焔と発射ガスによって、会場は霧のような硝煙に包まれてゆく、その中から轟々たるエンジン音とともに、第10戦車大隊の攻撃部隊を支援するべく第3戦車大隊第2中隊と、福知山駐屯地より展開した第7普通科連隊第5中隊の軽装甲機動車が飛び出し、攻撃前進に参加する。

戦車前進!前へッ!!。74式戦車が徐々に包囲網を狭めてゆく。戦車砲で攻撃するような目標は既に無く、戦車は連装銃(同軸機銃という訳語が定着しているが、戦車砲に連装している機銃ということで、自衛隊では連装銃というようだ)として搭載している7.62㍉機銃を発砲しつつ前へ進んでゆく。

戦車前進!前へッ!!。74式戦車が徐々に包囲網を狭めてゆく。戦車砲で攻撃するような目標は既に無く、戦車は連装銃(同軸機銃という訳語が定着しているが、戦車砲に連装している機銃ということで、自衛隊では連装銃というようだ)として搭載している7.62㍉機銃を発砲しつつ前へ進んでゆく。

いまだ!、戦車部隊が射撃により仮設敵の気をひきつけているこの瞬間に、文字通り戦機が実った!、模擬戦に終止符を打つべく、96式装輪装甲車の一群が俊足を活かして仮設敵陣地の後方に回り込み包囲、頑強な抵抗を続けた仮設敵も逃げ場を失ったことで観念し、降参、状況は終了となった。

いまだ!、戦車部隊が射撃により仮設敵の気をひきつけているこの瞬間に、文字通り戦機が実った!、模擬戦に終止符を打つべく、96式装輪装甲車の一群が俊足を活かして仮設敵陣地の後方に回り込み包囲、頑強な抵抗を続けた仮設敵も逃げ場を失ったことで観念し、降参、状況は終了となった。

今津駐屯地祭では、グラウンドの広さに限界がある為、戦車同士の戦車戦を訓練展示で再現するというのは、難しいようである。従って、戦車が発砲し、特科火砲が展開と射撃を行うための安全域を確保すると、訓練展示の仮設敵陣地の位置も限られてしまうのだが、その分、野戦という陸戦の基本形を充分に見学することが出来る。

今津駐屯地祭では、グラウンドの広さに限界がある為、戦車同士の戦車戦を訓練展示で再現するというのは、難しいようである。従って、戦車が発砲し、特科火砲が展開と射撃を行うための安全域を確保すると、訓練展示の仮設敵陣地の位置も限られてしまうのだが、その分、野戦という陸戦の基本形を充分に見学することが出来る。

訓練展示模擬戦が終了すると、戦車試乗が行われた。グラウンドを戦車で一周するという戦車試乗であるが、普段、乗ることが出来ない戦車に乗れるということもあり、希望者の列はすぐに長くなった。戦車試乗では、戦車の砲塔後部、つまりエンジン部分の上に乗車台を設け、数人づつ乗車できるようになっている。後方にみえる白い建物は、第3戦車大隊の司令部で、司令部前の駐車場では装備品展示が行われている。

訓練展示模擬戦が終了すると、戦車試乗が行われた。グラウンドを戦車で一周するという戦車試乗であるが、普段、乗ることが出来ない戦車に乗れるということもあり、希望者の列はすぐに長くなった。戦車試乗では、戦車の砲塔後部、つまりエンジン部分の上に乗車台を設け、数人づつ乗車できるようになっている。後方にみえる白い建物は、第3戦車大隊の司令部で、司令部前の駐車場では装備品展示が行われている。

装備品展示には第3戦車大隊や第10戦車大隊の74式戦車や96式装輪装甲車のほか、第3偵察隊の87式偵察警戒車、軽装甲機動車に、姫路駐屯地のFH-70榴弾砲、そして隣の航空自衛隊饗庭野分屯基地より展開した第12高射隊のペトリオットミサイルなどが展示に並んだ。

装備品展示には第3戦車大隊や第10戦車大隊の74式戦車や96式装輪装甲車のほか、第3偵察隊の87式偵察警戒車、軽装甲機動車に、姫路駐屯地のFH-70榴弾砲、そして隣の航空自衛隊饗庭野分屯基地より展開した第12高射隊のペトリオットミサイルなどが展示に並んだ。

注目を集めていたのが、中部方面移動監視隊の各種装備で、“広域用監視装置 千里眼”などは、一般公開行事における展示が今回初めて、ということもあってか、多くの人が集まっていた。ほんの十年前までは、中部方面隊といえば、北部方面隊などと比べ、最新装備の配備が遅れているという印象があったものの、京阪神と中京地区という大都市圏を管区内に有する方面隊ということもあり、近年、その配備状況はかわりつつあるようだ。

注目を集めていたのが、中部方面移動監視隊の各種装備で、“広域用監視装置 千里眼”などは、一般公開行事における展示が今回初めて、ということもあってか、多くの人が集まっていた。ほんの十年前までは、中部方面隊といえば、北部方面隊などと比べ、最新装備の配備が遅れているという印象があったものの、京阪神と中京地区という大都市圏を管区内に有する方面隊ということもあり、近年、その配備状況はかわりつつあるようだ。

装備品展示会場では、野外音楽演奏も行われた。この大きなテントは、荒天時でも音楽演奏を行えるように配慮したものらしい。なお、この日、石川県の小松基地にて実施された小松基地航空祭2008も、きくところでは、ブルーインパルスの飛行展示が中止となった以外は、F-15を含め飛行展示も行われたようである。当日は、中央即応集団が饗庭野演習場で大規模な演習を実施しており、かなりの数の軽装甲機動車などが並んでいたのが印象的であった。駐屯地駐車場を出てしばらくすると、再び叩きつけるような雨がフロントガラスを覆ったが、行事中に豪雨とならなかったのは、本当に幸いだったといえる。

装備品展示会場では、野外音楽演奏も行われた。この大きなテントは、荒天時でも音楽演奏を行えるように配慮したものらしい。なお、この日、石川県の小松基地にて実施された小松基地航空祭2008も、きくところでは、ブルーインパルスの飛行展示が中止となった以外は、F-15を含め飛行展示も行われたようである。当日は、中央即応集団が饗庭野演習場で大規模な演習を実施しており、かなりの数の軽装甲機動車などが並んでいたのが印象的であった。駐屯地駐車場を出てしばらくすると、再び叩きつけるような雨がフロントガラスを覆ったが、行事中に豪雨とならなかったのは、本当に幸いだったといえる。

HARUNA

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

閑話休題、『むらさめ』型以降の汎用護衛艦は、ステルス性に配慮し、対空対潜ミサイルを次弾発射性能に優れているとされるVLS方式にて運用、満載排水量は遂に6000㌧を越え、8000㌧クラスの米海軍イージス艦と並んでも遜色無い艦容を誇っており、同型艦9隻から成る『むらさめ』型の就役により、ミサイル護衛艦『こんごう』型とともに、海上自衛隊の新時代を切り開いた印象がある。

閑話休題、『むらさめ』型以降の汎用護衛艦は、ステルス性に配慮し、対空対潜ミサイルを次弾発射性能に優れているとされるVLS方式にて運用、満載排水量は遂に6000㌧を越え、8000㌧クラスの米海軍イージス艦と並んでも遜色無い艦容を誇っており、同型艦9隻から成る『むらさめ』型の就役により、ミサイル護衛艦『こんごう』型とともに、海上自衛隊の新時代を切り開いた印象がある。 『たかなみ』型は、『むらさめ』型に続いて5隻が建造され、主砲を3インチ砲から5インチ砲として改めた他、VLSの前甲板への集中配備、ヘリコプター格納庫の設計変更による運用の柔軟性の付与、さらに艦内の居住性なども向上させ、続く『ひゅうが』型ヘリコプター護衛艦とともに、あたらしい護衛隊群への地盤を固めつつある。

『たかなみ』型は、『むらさめ』型に続いて5隻が建造され、主砲を3インチ砲から5インチ砲として改めた他、VLSの前甲板への集中配備、ヘリコプター格納庫の設計変更による運用の柔軟性の付与、さらに艦内の居住性なども向上させ、続く『ひゅうが』型ヘリコプター護衛艦とともに、あたらしい護衛隊群への地盤を固めつつある。 しかしながら、大型化、高性能化は必然的に価格の上昇を招くもので、『たかなみ』型の建造費用は650億円に達している。5000トン型護衛艦も満載排水量では6800㌧に達する大型艦であり、同種の各国水上艦と比べると価格は抑えられているものの、750億円から、今後の鋼材価格などの上昇を踏まえれば900億円程度まで価格が上昇する可能性も示唆されている。この価格の問題は大きく、限られた防衛予算では潜水艦などの調達を断念しなければ、年間1隻の建造が限界となっている。

しかしながら、大型化、高性能化は必然的に価格の上昇を招くもので、『たかなみ』型の建造費用は650億円に達している。5000トン型護衛艦も満載排水量では6800㌧に達する大型艦であり、同種の各国水上艦と比べると価格は抑えられているものの、750億円から、今後の鋼材価格などの上昇を踏まえれば900億円程度まで価格が上昇する可能性も示唆されている。この価格の問題は大きく、限られた防衛予算では潜水艦などの調達を断念しなければ、年間1隻の建造が限界となっている。 現在、海上自衛隊では、『はつゆき』が艦齢26年、『さわかぜ』『しらゆき』『ゆうばり』が艦齢25年、『みねゆき』『さわゆき』『はまゆき』『ゆうべつ』が艦齢24年、『いそゆき』『はるゆき』が艦齢23年、と、艦齢24年を区切りとする護衛艦にあって、冷戦時代末期に建造した護衛艦が一斉に寿命を迎えつつあり、果たして、高性能・高価格である5000トン型護衛艦の建造が、退役する護衛艦を数的に補いつつ、防衛大綱の水準を維持できるかが微妙なところとなってきている。

現在、海上自衛隊では、『はつゆき』が艦齢26年、『さわかぜ』『しらゆき』『ゆうばり』が艦齢25年、『みねゆき』『さわゆき』『はまゆき』『ゆうべつ』が艦齢24年、『いそゆき』『はるゆき』が艦齢23年、と、艦齢24年を区切りとする護衛艦にあって、冷戦時代末期に建造した護衛艦が一斉に寿命を迎えつつあり、果たして、高性能・高価格である5000トン型護衛艦の建造が、退役する護衛艦を数的に補いつつ、防衛大綱の水準を維持できるかが微妙なところとなってきている。 対照的に、高性能・高価格から脱却し数を揃える事ができたのが、陸上自衛隊である。慢性的な装甲車不足が指摘されていた陸上自衛隊では、35㍉機関砲と対戦車ミサイルを武装とし熱線暗視装置により高度な夜間戦闘能力も有する89式装甲戦闘車を制式化したものの、世界最高峰の性能とともに、導入当時から近年まで世界で最も高価な装甲戦闘車という状況に陥り、量産数が激減、配備部隊も全国で数個中隊という状況となっていた。

対照的に、高性能・高価格から脱却し数を揃える事ができたのが、陸上自衛隊である。慢性的な装甲車不足が指摘されていた陸上自衛隊では、35㍉機関砲と対戦車ミサイルを武装とし熱線暗視装置により高度な夜間戦闘能力も有する89式装甲戦闘車を制式化したものの、世界最高峰の性能とともに、導入当時から近年まで世界で最も高価な装甲戦闘車という状況に陥り、量産数が激減、配備部隊も全国で数個中隊という状況となっていた。 そこで、陸上自衛隊では性能はある程度最小限のものに留め、火力は携帯火器に頼り、路外機動力も89式のような装軌式と比して劣る装輪式を採用した小型装甲車である軽装甲機動車を制式化した。最小限の96式装輪装甲車以外は、軽装甲機動車の調達に思い切って切り替え、その分大量調達を実現した。これにより、普通科部隊は北方からの脅威を最も受けていた北海道の数個普通科連隊を除き装甲化出来ないという状況を脱し、全国の師団、旅団をある程度装甲化することを達成した。

そこで、陸上自衛隊では性能はある程度最小限のものに留め、火力は携帯火器に頼り、路外機動力も89式のような装軌式と比して劣る装輪式を採用した小型装甲車である軽装甲機動車を制式化した。最小限の96式装輪装甲車以外は、軽装甲機動車の調達に思い切って切り替え、その分大量調達を実現した。これにより、普通科部隊は北方からの脅威を最も受けていた北海道の数個普通科連隊を除き装甲化出来ないという状況を脱し、全国の師団、旅団をある程度装甲化することを達成した。 海上自衛隊は、汎用護衛艦の満載排水量について、70年代の『やまぐも』型2750㌧・『みねぐも』型の2800㌧から、『たかつき』型の3950㌧、80年代の『はつゆき』型では4000㌧、『あさぎり』型の4800㌧、そして『むらさめ』・『たかなみ』型では6000㌧台へと大型化を重ねてきたが、その分コストも増大している。対潜能力と対空能力など、どうしても価格に響く部分で削れない分野は多いものの、今後は、高性能・大型化から思い切って脱却し、満載排水量で5000㌧に収まるような、よりコンパクト化、低コスト化を重点として設計する必要もあるのではないか。

海上自衛隊は、汎用護衛艦の満載排水量について、70年代の『やまぐも』型2750㌧・『みねぐも』型の2800㌧から、『たかつき』型の3950㌧、80年代の『はつゆき』型では4000㌧、『あさぎり』型の4800㌧、そして『むらさめ』・『たかなみ』型では6000㌧台へと大型化を重ねてきたが、その分コストも増大している。対潜能力と対空能力など、どうしても価格に響く部分で削れない分野は多いものの、今後は、高性能・大型化から思い切って脱却し、満載排水量で5000㌧に収まるような、よりコンパクト化、低コスト化を重点として設計する必要もあるのではないか。