■横須賀の記念艦三笠

横須賀に所在する三笠記念艦に、久々に足を運ぶことが出来た。世界が、今日ほど国際公序や国際規範が普遍化しておらず、国際法の届かない、いわゆる“例外状態”が点在していた時代、日本の貴重な戦略的装備として君臨していた旧海軍の戦艦である。

見上げる30.5㌢40口径連装砲の威容。戦艦とは、主砲による比類なき攻撃力、独力にて機動でき、もっとも堅固な防御力を有する主力装備として保有され、19世紀から20世紀中ごろに差し掛かるまで、今日の核兵器に匹敵するポテンシャルを有していた。日露戦争や戦艦三笠については、先行研究が数え切れないほどあり、100年の歴史を経て研鑽された学術研究の成果といえる。しかしながら、戦史は専門ではないので、一般的な資料をもとに概略を掲載したい。

見上げる30.5㌢40口径連装砲の威容。戦艦とは、主砲による比類なき攻撃力、独力にて機動でき、もっとも堅固な防御力を有する主力装備として保有され、19世紀から20世紀中ごろに差し掛かるまで、今日の核兵器に匹敵するポテンシャルを有していた。日露戦争や戦艦三笠については、先行研究が数え切れないほどあり、100年の歴史を経て研鑽された学術研究の成果といえる。しかしながら、戦史は専門ではないので、一般的な資料をもとに概略を掲載したい。

噴水とともに見上げる記念艦三笠。あたかも、黄海海戦や日本海海戦といった、三笠、激動の生涯において出遭った着弾の水柱を彷彿とさせるものだ。戦艦三笠は、第二期海軍拡張計画により、イギリスで建造された戦艦で、建造所はヴィッカーズ社のバローインファーネス工場である。

噴水とともに見上げる記念艦三笠。あたかも、黄海海戦や日本海海戦といった、三笠、激動の生涯において出遭った着弾の水柱を彷彿とさせるものだ。戦艦三笠は、第二期海軍拡張計画により、イギリスで建造された戦艦で、建造所はヴィッカーズ社のバローインファーネス工場である。

常備排水量は15140㌧。世界最強の戦艦として建造された。世界最強というのは、数的充実を図れない厳しい財政事情の当時にあって、求められたもので、国家予算7000万円当時、二億円の海軍予算を必要とした。今日ほど日本経済は充実しておらず、日清戦争の賠償金により辛うじて産業革命に着手した日本には、戦艦の数的充実などは容易ではなく、皇室費の節約や、一般市民からの献金を募り建造されたという経緯がある。

常備排水量は15140㌧。世界最強の戦艦として建造された。世界最強というのは、数的充実を図れない厳しい財政事情の当時にあって、求められたもので、国家予算7000万円当時、二億円の海軍予算を必要とした。今日ほど日本経済は充実しておらず、日清戦争の賠償金により辛うじて産業革命に着手した日本には、戦艦の数的充実などは容易ではなく、皇室費の節約や、一般市民からの献金を募り建造されたという経緯がある。

艦内は、現在博物館として公開されている。実は、1925年のワシントン海軍軍縮条約により廃棄艦とされた本艦は、記念艦とすることで、廃棄の計画から免れ、今日に至る。ちなみに、戦艦の技術に画期的な変革をもたらしたドレットノート級戦艦以前の、いわゆる前ド級戦艦としては、今日、世界で唯一現存するものと知られる。

艦内は、現在博物館として公開されている。実は、1925年のワシントン海軍軍縮条約により廃棄艦とされた本艦は、記念艦とすることで、廃棄の計画から免れ、今日に至る。ちなみに、戦艦の技術に画期的な変革をもたらしたドレットノート級戦艦以前の、いわゆる前ド級戦艦としては、今日、世界で唯一現存するものと知られる。

東郷平八郎大将、ネルソン提督、そしてオリヴァーハザードペリー。ペリーというと、浦賀に1853年来航したマシューCペリーを連想される方がいるやもしれないが、O.H.ペリーは、米英戦争の米海軍の英雄。1812年にナポレオン戦争に伴う欧州の混乱を背景に、交易の自由と中立を維持しようとするアメリカが、イギリスと武力衝突し米英戦争が勃発した。この際、北方地域への交通路を争奪するべく生じたのがエリー湖の戦い、O.H.ペリーは弱冠27歳で指揮官となり、艦隊の編成を建造から訓練まで指揮、戦闘では英軍の攻撃で旗艦ローレンスが大破する中で果敢に燃える旗艦から将旗を僚艦のナイアガラに移し戦闘を継続、不屈の精神と巧みな指揮で英軍に勝利、北方への航路を維持した。1815年まで続く米英戦争において、もう一つの決戦であるシャンプレイン湖の戦いでも陣頭指揮を執り、戦後は、西インド諸島や地中海におけるシーレーン防衛にあたった闘将。ただ、トリニダートにて黄熱病に罹患し、34年の生涯を終えている。

東郷平八郎大将、ネルソン提督、そしてオリヴァーハザードペリー。ペリーというと、浦賀に1853年来航したマシューCペリーを連想される方がいるやもしれないが、O.H.ペリーは、米英戦争の米海軍の英雄。1812年にナポレオン戦争に伴う欧州の混乱を背景に、交易の自由と中立を維持しようとするアメリカが、イギリスと武力衝突し米英戦争が勃発した。この際、北方地域への交通路を争奪するべく生じたのがエリー湖の戦い、O.H.ペリーは弱冠27歳で指揮官となり、艦隊の編成を建造から訓練まで指揮、戦闘では英軍の攻撃で旗艦ローレンスが大破する中で果敢に燃える旗艦から将旗を僚艦のナイアガラに移し戦闘を継続、不屈の精神と巧みな指揮で英軍に勝利、北方への航路を維持した。1815年まで続く米英戦争において、もう一つの決戦であるシャンプレイン湖の戦いでも陣頭指揮を執り、戦後は、西インド諸島や地中海におけるシーレーン防衛にあたった闘将。ただ、トリニダートにて黄熱病に罹患し、34年の生涯を終えている。

15㌢副砲、操砲状況の展示。三笠の装備は、30㌢40口径連装砲×2、15.2㌢40口径単装砲14門、7.6㌢40口径単装砲20門、4.7㌢速射砲16門、そして45㌢水中魚雷発射管4基を搭載しており、加えて水雷艇対策として適宜、機関銃が搭載されていた。シベリア出兵時の船団護衛に一等海防艦として三笠が参加した際には、試験的に航空機の搭載設備を増設して、水上機を艦載機として搭載したこともある。

15㌢副砲、操砲状況の展示。三笠の装備は、30㌢40口径連装砲×2、15.2㌢40口径単装砲14門、7.6㌢40口径単装砲20門、4.7㌢速射砲16門、そして45㌢水中魚雷発射管4基を搭載しており、加えて水雷艇対策として適宜、機関銃が搭載されていた。シベリア出兵時の船団護衛に一等海防艦として三笠が参加した際には、試験的に航空機の搭載設備を増設して、水上機を艦載機として搭載したこともある。

驚いたのは、副砲の照準器だ。照準は、微調整などができない完全固定式で、M3短機銃のものを拡大したような印象、つまりサイトの微調整が可能な陸自の89式小銃やM2重機関銃よりも簡素なもので、文字通り直接照準。もちろん、交戦距離は現用携帯火器よりも長い一方で標的も大きいのだが、これで命中したというので驚きだ。

驚いたのは、副砲の照準器だ。照準は、微調整などができない完全固定式で、M3短機銃のものを拡大したような印象、つまりサイトの微調整が可能な陸自の89式小銃やM2重機関銃よりも簡素なもので、文字通り直接照準。もちろん、交戦距離は現用携帯火器よりも長い一方で標的も大きいのだが、これで命中したというので驚きだ。

副砲の撃発装置。トリガーを引くと発射される。実は、ハープーンやターターを発射するための海上自衛隊のミサイル発射装置も、競技用雷管銃のような形状をしているので、これは昔から今まで続く、といっていいのかもしれない。砲身内部に訓練用縮約銃を搭載し、猛訓練に励んだといわれるが、なるほど、これならば訓練すればその分、命中精度は上るのも納得できる。

副砲の撃発装置。トリガーを引くと発射される。実は、ハープーンやターターを発射するための海上自衛隊のミサイル発射装置も、競技用雷管銃のような形状をしているので、これは昔から今まで続く、といっていいのかもしれない。砲身内部に訓練用縮約銃を搭載し、猛訓練に励んだといわれるが、なるほど、これならば訓練すればその分、命中精度は上るのも納得できる。

驚かされたのは、砲員は全員、このこの砲室で寝起きし、訓練し、砲整備を行っていたということだ。護衛艦のように居住区が設定されているわけではなく、ここにハンモックを吊るし、指揮官の中尉以下10名が寝起きしていたという。三笠の乗員は859名、ハンモックは中尉以下830名が利用していたというから、ベット、つまり寝台を利用できたのは30名に満たないこととなる。

驚かされたのは、砲員は全員、このこの砲室で寝起きし、訓練し、砲整備を行っていたということだ。護衛艦のように居住区が設定されているわけではなく、ここにハンモックを吊るし、指揮官の中尉以下10名が寝起きしていたという。三笠の乗員は859名、ハンモックは中尉以下830名が利用していたというから、ベット、つまり寝台を利用できたのは30名に満たないこととなる。

戦艦三笠を連合艦隊旗艦として、ロシアのバルチック艦隊を迎え撃った1905年5月27日から二日間の日本海海戦は、主力艦が劣勢の中、バルチック艦隊のほぼ全てを撃沈か撃破し、連合艦隊の損害は、浅間大破、水雷艇3隻沈没という一方的な勝利を飾った為、各国の海軍史教範にも記載され、今日に至る。そのため、横須賀を親善訪問する各国の艦艇からは、記念品を三笠に寄贈することも多いようだ。

戦艦三笠を連合艦隊旗艦として、ロシアのバルチック艦隊を迎え撃った1905年5月27日から二日間の日本海海戦は、主力艦が劣勢の中、バルチック艦隊のほぼ全てを撃沈か撃破し、連合艦隊の損害は、浅間大破、水雷艇3隻沈没という一方的な勝利を飾った為、各国の海軍史教範にも記載され、今日に至る。そのため、横須賀を親善訪問する各国の艦艇からは、記念品を三笠に寄贈することも多いようだ。

シンガポール海軍の寄贈したプレート。横須賀に寄港していたステッドファーストの姿も掘り込まれている。淡路島と同等の面積ながら、世界海運の大動脈、マラッカ海峡に面するという地政学上の必要性から空中給油機やF-16などを運用する空軍に加え、近年は大型揚陸艦の整備や、ステルスフリゲイトの導入など、海上防衛力の充実に力を入れている。

シンガポール海軍の寄贈したプレート。横須賀に寄港していたステッドファーストの姿も掘り込まれている。淡路島と同等の面積ながら、世界海運の大動脈、マラッカ海峡に面するという地政学上の必要性から空中給油機やF-16などを運用する空軍に加え、近年は大型揚陸艦の整備や、ステルスフリゲイトの導入など、海上防衛力の充実に力を入れている。

当日は艦船模型展が特別展示として行われていた。海上自衛隊の護衛艦くらま、なども模型が展示されていた。横須賀なのだから、佐世保を母港とする護衛艦くらま、よりも、横須賀を母港とする護衛艦しらね、の方が良いのでは?と思ったりもした。様々な時代の艦艇を多数模型として展示しており、時代と戦術の変化を見て知ることができる。7月20日から8月30日まで、この特別展示は行われている。

当日は艦船模型展が特別展示として行われていた。海上自衛隊の護衛艦くらま、なども模型が展示されていた。横須賀なのだから、佐世保を母港とする護衛艦くらま、よりも、横須賀を母港とする護衛艦しらね、の方が良いのでは?と思ったりもした。様々な時代の艦艇を多数模型として展示しており、時代と戦術の変化を見て知ることができる。7月20日から8月30日まで、この特別展示は行われている。

艦内は、レシプロ蒸気機関2基で2軸のスクリュープロペラを用いて18ノットで航行させる15000馬力の機関が搭載されていた。過去形なのは、既に内部は取り外せるものが撤去されているから。第二次大戦後は、キャバレーができたり、ダンスホールが造られたり、水族館になったりで荒廃した。これをニミッツ提督やマッカーサー元帥の助力もあって、再興への模索が行われ、今日に至る。このため、かつて機関が置かれていた内部は展示室となっているのだ。

艦内は、レシプロ蒸気機関2基で2軸のスクリュープロペラを用いて18ノットで航行させる15000馬力の機関が搭載されていた。過去形なのは、既に内部は取り外せるものが撤去されているから。第二次大戦後は、キャバレーができたり、ダンスホールが造られたり、水族館になったりで荒廃した。これをニミッツ提督やマッカーサー元帥の助力もあって、再興への模索が行われ、今日に至る。このため、かつて機関が置かれていた内部は展示室となっているのだ。

日本海海戦の様子を動く模型で展示している。三笠の燃料は1521㌧の石炭。石炭専燃缶を採用しているので、蒸気機関車のように石炭を機関に供給するのは人力だ。10ノットで7000海里を航行するにも、戦闘時に最大戦速を出すにも、機関科の乗員の、文字通り血のにじむような努力が必要であったのは想像に難くない。

日本海海戦の様子を動く模型で展示している。三笠の燃料は1521㌧の石炭。石炭専燃缶を採用しているので、蒸気機関車のように石炭を機関に供給するのは人力だ。10ノットで7000海里を航行するにも、戦闘時に最大戦速を出すにも、機関科の乗員の、文字通り血のにじむような努力が必要であったのは想像に難くない。

日本海海戦や日露戦争に関する展示。日本海海戦では、三笠は旗艦として先頭を航行していたこともあり集中攻撃を受け、ロシア艦より、10発の30.5㌢砲弾、21発の15.2㌢砲弾の命中を受けたが、水線下など浸水を招く場所への命中は無く、火災も発生しなかったことが幸いした。

日本海海戦や日露戦争に関する展示。日本海海戦では、三笠は旗艦として先頭を航行していたこともあり集中攻撃を受け、ロシア艦より、10発の30.5㌢砲弾、21発の15.2㌢砲弾の命中を受けたが、水線下など浸水を招く場所への命中は無く、火災も発生しなかったことが幸いした。

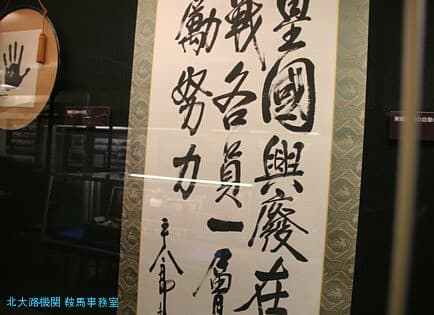

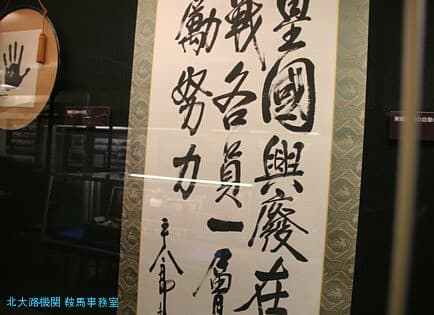

有名な東郷平八郎連合艦隊司令長官の号令、その直筆の掛け軸。戦後から太平洋戦争敗戦まで誤解されていたような印象もあるが、日露戦争における連合艦隊は、最新技術の大胆な導入と、有能な参謀の思い切った起用、そして司令官による士気鼓舞を総合させた結果の勝利である。

有名な東郷平八郎連合艦隊司令長官の号令、その直筆の掛け軸。戦後から太平洋戦争敗戦まで誤解されていたような印象もあるが、日露戦争における連合艦隊は、最新技術の大胆な導入と、有能な参謀の思い切った起用、そして司令官による士気鼓舞を総合させた結果の勝利である。

日本海海戦のバルチック艦隊航路を巡り、参謀との間で激論が交わされたのがこの場所。バルチック艦隊が太平洋第二艦隊としてウラジオストックに配備されれば、戦域まで日本本土からのシーレーンが寸断される。しかし、バルチック艦隊は対馬海峡を通過するのか、津軽海峡を通過するのかにより、艦隊配置は変わってくる。文字通り、日本の存亡を賭けた海戦となるので、この議論は激論を終夜続けたことで知られる。

日本海海戦のバルチック艦隊航路を巡り、参謀との間で激論が交わされたのがこの場所。バルチック艦隊が太平洋第二艦隊としてウラジオストックに配備されれば、戦域まで日本本土からのシーレーンが寸断される。しかし、バルチック艦隊は対馬海峡を通過するのか、津軽海峡を通過するのかにより、艦隊配置は変わってくる。文字通り、日本の存亡を賭けた海戦となるので、この議論は激論を終夜続けたことで知られる。

艦長公室。司令長官も同乗する本艦にあっては、艦長公室は、おもったよりも簡素にまとめられているように思えた。ちなみに公室は艦長が、応接など、公務を行った場所である。全長131㍍、全幅23.2㍍、常備排水量15140㌧の本艦は、建造当時世界最強最大の艦船であり、加えて戦艦などの主力艦の数が限られた日本にとっては、文字通り至宝の存在といえた。

艦長公室。司令長官も同乗する本艦にあっては、艦長公室は、おもったよりも簡素にまとめられているように思えた。ちなみに公室は艦長が、応接など、公務を行った場所である。全長131㍍、全幅23.2㍍、常備排水量15140㌧の本艦は、建造当時世界最強最大の艦船であり、加えて戦艦などの主力艦の数が限られた日本にとっては、文字通り至宝の存在といえた。

30㌢連装砲。実はレプリカである。戦後の鋼材不足の際に持ち去られたといわれる。相当な重量なのだが、国土の敗戦による荒廃は、人心の荒廃にもつながっていたということなのだろうか。なお、さすがに船体そのものを持ち去る者はいなかったことで、今日の姿に復元することが出来たわけだ。

30㌢連装砲。実はレプリカである。戦後の鋼材不足の際に持ち去られたといわれる。相当な重量なのだが、国土の敗戦による荒廃は、人心の荒廃にもつながっていたということなのだろうか。なお、さすがに船体そのものを持ち去る者はいなかったことで、今日の姿に復元することが出来たわけだ。

防御用の装甲板に囲まれた操舵室。ただし、これも再現のレプリカで叩いて見ると薄いことがわかってしまう。ちなみに現役当時の三笠の装甲厚は、水線部229㍉、甲板部76㍉、砲塔前盾部254㍉、砲塔天蓋部203㍉となっている。頑丈なクルップ鋼材を採用しており、防御力に関しても同時期の艦船のなかでも、かなり強靭なものであった。

防御用の装甲板に囲まれた操舵室。ただし、これも再現のレプリカで叩いて見ると薄いことがわかってしまう。ちなみに現役当時の三笠の装甲厚は、水線部229㍉、甲板部76㍉、砲塔前盾部254㍉、砲塔天蓋部203㍉となっている。頑丈なクルップ鋼材を採用しており、防御力に関しても同時期の艦船のなかでも、かなり強靭なものであった。

前述のように、戦後荒廃した時期もあったので、この上部構造物は、再現されたレプリカである。上部構造物の撤去は、占領軍命令によるものでもあるが、これも戦後の混乱期特有のものであり、結果、米軍高官の手により再興への道が模索されたという経緯は、考えてみれば非常に不思議である。

前述のように、戦後荒廃した時期もあったので、この上部構造物は、再現されたレプリカである。上部構造物の撤去は、占領軍命令によるものでもあるが、これも戦後の混乱期特有のものであり、結果、米軍高官の手により再興への道が模索されたという経緯は、考えてみれば非常に不思議である。

記念艦三笠の復元工事は、1960年4月20日から開始され、1961ねbン5月27日までに完了した。この再現工事ではまず、外観の修理が行われたが、その後、細部の再現工事は逐次行われている。艦内には、未公開区間もあり、中には錨室などの区間をそのまま映像ホールとしてしまった区間もあるが、今後、もしかしたら未公開区間においても再現工事が行われるのかもしれない。

記念艦三笠の復元工事は、1960年4月20日から開始され、1961ねbン5月27日までに完了した。この再現工事ではまず、外観の修理が行われたが、その後、細部の再現工事は逐次行われている。艦内には、未公開区間もあり、中には錨室などの区間をそのまま映像ホールとしてしまった区間もあるが、今後、もしかしたら未公開区間においても再現工事が行われるのかもしれない。

三笠の後方からの一枚。その後、日本海軍は戦艦として香取、鹿島、安芸、河内、摂津、筑波、生駒、鞍馬、伊吹、金剛、比叡、榛名、霧島、扶桑、山城、伊勢、日向、長門、陸奥、大和、武蔵と建造したが、戦没や退役などにより、今日その威容を目にすることが出来るのは、この三笠だけである。しかし、名前を護衛艦として受け継ぐものもあることを、この列記された艦名から気付く方もいるのではないか、なるほど、伝統は生きているのだ、と実感し、三笠を後にした。

三笠の後方からの一枚。その後、日本海軍は戦艦として香取、鹿島、安芸、河内、摂津、筑波、生駒、鞍馬、伊吹、金剛、比叡、榛名、霧島、扶桑、山城、伊勢、日向、長門、陸奥、大和、武蔵と建造したが、戦没や退役などにより、今日その威容を目にすることが出来るのは、この三笠だけである。しかし、名前を護衛艦として受け継ぐものもあることを、この列記された艦名から気付く方もいるのではないか、なるほど、伝統は生きているのだ、と実感し、三笠を後にした。

HARUNA

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

8月25日から28日まで、名古屋港にアメリカ海軍のミサイル巡洋艦シャイローが入港した。シャイローは27隻が建造されたタイコンデロガ級の21番艦として1992年に就役、満載排水量9957㌧、全長172.8㍍で86000馬力のガスタービンエンジンにより30ノットの速力を発揮する。本艦最大の特色は垂直発射器に収められた122発の各種ミサイルを縦横無尽に駆使するイージスシステムを搭載した、いわゆるイージス艦である点だ。

8月25日から28日まで、名古屋港にアメリカ海軍のミサイル巡洋艦シャイローが入港した。シャイローは27隻が建造されたタイコンデロガ級の21番艦として1992年に就役、満載排水量9957㌧、全長172.8㍍で86000馬力のガスタービンエンジンにより30ノットの速力を発揮する。本艦最大の特色は垂直発射器に収められた122発の各種ミサイルを縦横無尽に駆使するイージスシステムを搭載した、いわゆるイージス艦である点だ。 弥富埠頭、という場所がよく判らなかったので、C.ジョニー氏に近鉄弥富駅から徒歩でどのくらいですか?と聞いて見ると、だいたい三時間くらいです、と。片道で徒歩三時間ということは、往復で・・、って無理、徒歩は無理のようなので、C.ジョニー氏の車に便乗させていただくことに。

弥富埠頭、という場所がよく判らなかったので、C.ジョニー氏に近鉄弥富駅から徒歩でどのくらいですか?と聞いて見ると、だいたい三時間くらいです、と。片道で徒歩三時間ということは、往復で・・、って無理、徒歩は無理のようなので、C.ジョニー氏の車に便乗させていただくことに。 最良の撮影ポイントを探すが、危険な場所や立入が制限されている場所以外で見学できる場所というのは限られている。地図上は立ち入れそうな場所でもダメだったり、関係者以外は入れない場所などがあったりする。そこで確実に見ることが出来る対岸の鍋田埠頭から撮影することに(それが冒頭に掲載した写真)。

最良の撮影ポイントを探すが、危険な場所や立入が制限されている場所以外で見学できる場所というのは限られている。地図上は立ち入れそうな場所でもダメだったり、関係者以外は入れない場所などがあったりする。そこで確実に見ることが出来る対岸の鍋田埠頭から撮影することに(それが冒頭に掲載した写真)。 シャイローは、27隻建造されたタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の中でも最終型にあたるグループにあたり、イージスシステムはベースライ4を搭載、レーダーなども耐ジャミング性に優れた電波ビームのサイドロープ低下や低空小型対艦ミサイル対処などの面で性能を向上させたSPY-1Bが搭載されており、管制コンピュータをUYE-43/44としている。その後、弾道弾迎撃能力付与のために、シャイローは内部の機器を一新した。

シャイローは、27隻建造されたタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の中でも最終型にあたるグループにあたり、イージスシステムはベースライ4を搭載、レーダーなども耐ジャミング性に優れた電波ビームのサイドロープ低下や低空小型対艦ミサイル対処などの面で性能を向上させたSPY-1Bが搭載されており、管制コンピュータをUYE-43/44としている。その後、弾道弾迎撃能力付与のために、シャイローは内部の機器を一新した。 写真の中央に写っている球形のアンテナは弾道弾迎撃専用ミサイルであるスタンダードSM-3管制に用いるテレメトリー受信用アンテナ。この受信用アンテナにより、発射したSM-3からミサイルダウンリンクシステムによりデータを受信する。シャイローは、イージスシステムをベースライン5フェーズⅢにアップデート、イージスBMD3.6システムを搭載している。

写真の中央に写っている球形のアンテナは弾道弾迎撃専用ミサイルであるスタンダードSM-3管制に用いるテレメトリー受信用アンテナ。この受信用アンテナにより、発射したSM-3からミサイルダウンリンクシステムによりデータを受信する。シャイローは、イージスシステムをベースライン5フェーズⅢにアップデート、イージスBMD3.6システムを搭載している。 この弾道弾対応型イージス艦最初の一隻で、6月に弾道弾迎撃試験に成功し、その直後に横須賀に配備されたということで、アメリカと日本の密接な安全保障体系の一つの象徴ともいえるのが本艦だ。その後、海上自衛隊のイージス艦「こんごう」型を含め、弾道弾迎撃能力を有する艦船の在日米軍、海上自衛隊における装備化は順調に進んでいる。

この弾道弾対応型イージス艦最初の一隻で、6月に弾道弾迎撃試験に成功し、その直後に横須賀に配備されたということで、アメリカと日本の密接な安全保障体系の一つの象徴ともいえるのが本艦だ。その後、海上自衛隊のイージス艦「こんごう」型を含め、弾道弾迎撃能力を有する艦船の在日米軍、海上自衛隊における装備化は順調に進んでいる。 シャイローは、2006年8月29日に横須賀基地に前方配備された。シャイローの入港歓迎式典には、海上自衛隊から斉藤統幕長、吉川海幕長が。アメリカ海軍からはウィンター海軍長官が出席した。SM-3の搭載数は非公表であるが、VLSのSM-3対応セルの総数は、第七艦隊の会見でも「かなりの範囲に及ぶ」というコメントが出されている。

シャイローは、2006年8月29日に横須賀基地に前方配備された。シャイローの入港歓迎式典には、海上自衛隊から斉藤統幕長、吉川海幕長が。アメリカ海軍からはウィンター海軍長官が出席した。SM-3の搭載数は非公表であるが、VLSのSM-3対応セルの総数は、第七艦隊の会見でも「かなりの範囲に及ぶ」というコメントが出されている。 巡洋艦の近接防護装備。5インチ砲の向こうにみえるのが25㍉単装機関砲。砲上には球形状の光学照準装置がみえている。また5インチ砲の手前には12.7㍉機銃の銃架が設置されているのがわかる。これは自爆ボートなどによる近接攻撃への対処の為に装備されている装備で、他にも艦の各所に搭載されている。

巡洋艦の近接防護装備。5インチ砲の向こうにみえるのが25㍉単装機関砲。砲上には球形状の光学照準装置がみえている。また5インチ砲の手前には12.7㍉機銃の銃架が設置されているのがわかる。これは自爆ボートなどによる近接攻撃への対処の為に装備されている装備で、他にも艦の各所に搭載されている。 そろそろ撮影を終了して撤収しようかというときに、格納庫の扉が開かれSH-60哨戒ヘリコプターが出されてきた。本艦は、対潜駆逐艦であるスプルーアンス級を拡大し設計された経緯があり、その関係から2機のヘリコプターを搭載することが可能である。ヘリは整備の為に出されたようで、飛行する気配もないので、そのまま撮影し、一行は撤収した。

そろそろ撮影を終了して撤収しようかというときに、格納庫の扉が開かれSH-60哨戒ヘリコプターが出されてきた。本艦は、対潜駆逐艦であるスプルーアンス級を拡大し設計された経緯があり、その関係から2機のヘリコプターを搭載することが可能である。ヘリは整備の為に出されたようで、飛行する気配もないので、そのまま撮影し、一行は撤収した。 愛知県警の警備船「にっこう」。シャイローの周辺では、愛知県警の機動隊と警備船が警戒にあたっていた。

愛知県警の警備船「にっこう」。シャイローの周辺では、愛知県警の機動隊と警備船が警戒にあたっていた。