新企画『自衛隊装備名鑑』の第一回は国産航空機として初めて超音速飛行を実現し、日本航空史に大きな航跡を残しつつ退役が迫るT-2高等練習機を特集したい。

T-2練習機は、飛行訓練・航法・攻撃訓練の他、必要に応じて攻撃機にも転用可能な複座高等練習機である。

T-2練習機は、飛行訓練・航法・攻撃訓練の他、必要に応じて攻撃機にも転用可能な複座高等練習機である。

同機の開発は1967年9月5日より三菱重工を主契約企業として開始され、1971年4月28日、試作初号機がロールアウト、小牧基地において1971年7月20日に進空した。

同年11月19日にはアメリカにおける超音速飛行試験でマッハ1.09を記録し、日本航空史上初の超音速飛行を成し遂げた。こうして1973年8月29日航空自衛隊に採用され運用試験が開始された。

生産について、三菱重工が前胴・中胴・最終組立と飛行試験を担当し、富士重工業が主翼・後胴及び尾翼、日本飛行機がパイロンとランチャー部分、そして新明和工業が増槽の生産を担当している。

試作機は四機製造され、部隊使用承認を受けた。部隊配備は1975年7月から開始され、25号機から火器官制装置AWG-11と20㍉機関砲(弾数750発)を搭載した後期型へ移行している。この後期型は五箇所のハードポイントを有し、爆弾搭載量は2700kgである。機体の生産は1984年まで継続され96機が部隊配備されている。

機体の基本データを列挙すると、全長17.85㍍/全幅7.88㍍/全高4.45㍍/離陸最大重量11464kg/乗員2名/最高速度毎時1700km/航続距離2600kmである。

当時、超音速練習機としては軽戦闘機であるF-5の複座型であるT-38高等練習機、そしてMiG-21戦闘機の複座型、通称モンゴルのニ機種であった。しかし、コストの観点からT-38には火器官制装置は搭載されておらず、対する我がT-2は短期間の内に戦闘機へと機種転換できる点に加え、超音速飛行への完熟、空中戦闘技術の付与と向上が盛り込まれ、配備当時の主力であったF-4EJやF-104Jへの機種転換を容易とした。

超音速練習機の開発背景を少し述べたい。亜音速のT-1練習機に対して超音速戦闘機であるF-104からの転換では操縦特性の大きな差異があり、加えてF-104戦闘機導入の際もF-86戦闘機から超音速戦闘機への機種転換の難しさが表面化された。この教訓からF-104の後継機であるF-4EJの導入に際して、超音速練習機の導入が強く提言されたわけである。

T-2(開発名称T-X)を開発するに当たって出された要求性能は以下の通り。

T-2(開発名称T-X)を開発するに当たって出された要求性能は以下の通り。

■最高速度マッハ1.6で飛行する事が可能であること。

■エンジンは双発とする事。

■固定武装として20㍉機関砲を搭載する事。

■操縦性能に優れ学生教育に対応する能力を有する事。

■空対空戦闘及び支援戦闘を実施する能力を有する事。他

であった。設計には開発に参加した三菱重工・富士重工・川崎重工・日本飛行機・新明和工業から70名のスタッフが集い、最盛期には170名が設計に参加した。万一開発の遅延が起これば航空自衛隊の操縦訓練体系にも大きな支障や影響の危険性が内包されており、設計は慎重をきわめた。

設計において注視されたのは、如何にして空気抵抗を極限し、如何にして軽量化を向上させ、如何にして無駄を省くか、であった。

開発に際しては試作機四機の製造、加えて荷重試験機一機の製造に予算が付けられたが総額は84億円であり、1960年代と今日では貨幣価値は異なるもののやはり、超音速機を設計から開発まで行うには潤沢とは言いがたく、要求性能を達成しうるか、設計者の双肩に掛かったプレッシャーは並ならぬものであったという。

当初は日本国内では超音速航空機を開発した経験も技術的蓄積基盤もないこともあり、T-38練習機の導入も視野に入れられていたが、最終的に国内航空産業育成という視点から国産が決定されている。後年、T-2の派生型であるF-1支援戦闘機を導入する際にもノースロップ社のF-5軽戦闘機の導入が提示され国防会議においても大きな議論が交わされたが、もし、T-2練習機が開発されていなかったならば必然的にF-1支援戦闘機の開発もあり得ず、T-38・F-5戦闘機の体系が確立していた可能性は否めない。T-2開発によるノウハウが今日のF-2支援戦闘機の国産案・日米共同開発案を大きく後押しした事を考えるならば、F-2すらもF-16Cに代替されていた可能性は高く、当時の経団連や国会、自民党の判断は結果的に日本航空産業に図りしえない前進を促した事になろう。

当初は日本国内では超音速航空機を開発した経験も技術的蓄積基盤もないこともあり、T-38練習機の導入も視野に入れられていたが、最終的に国内航空産業育成という視点から国産が決定されている。後年、T-2の派生型であるF-1支援戦闘機を導入する際にもノースロップ社のF-5軽戦闘機の導入が提示され国防会議においても大きな議論が交わされたが、もし、T-2練習機が開発されていなかったならば必然的にF-1支援戦闘機の開発もあり得ず、T-38・F-5戦闘機の体系が確立していた可能性は否めない。T-2開発によるノウハウが今日のF-2支援戦闘機の国産案・日米共同開発案を大きく後押しした事を考えるならば、F-2すらもF-16Cに代替されていた可能性は高く、当時の経団連や国会、自民党の判断は結果的に日本航空産業に図りしえない前進を促した事になろう。

T-2練習機の導入によって航空自衛隊の訓練課程は以下のようになった。

T-2練習機の導入によって航空自衛隊の訓練課程は以下のようになった。

■『第一初級操縦過程/T-3』離着陸及び空中操作41時間30分→編隊飛行訓練12時間→航法訓練11時間→計器航法訓練5時間30分 合計70時間

■『第二初級操縦過程/T-1』離着陸及び空中操作38時間→編隊飛行訓練20時間→航法訓練9時間40分→計器飛行訓練17時間20分 合計85時間

■『基本操縦過程/T-33』離着陸及び空中操作29時間→編隊飛行訓練30時間→航法訓練15時間→計器飛行訓練26時間 合計100時間

■『戦闘操縦基礎過程/T-2』離着陸及び空中操作訓練26時間→編隊飛行訓練32時間→計器飛行訓練16時間→航法訓練6時間 合計80時間

■『戦闘操縦過程/T-2』要撃戦闘訓練17時間20分→対戦闘機戦闘訓練19時間50分→空対空射撃訓練12時間10分→空対地射撃訓練2時間30分→戦闘航法訓練4時間→計器飛行訓練3時間→検定1時間10分 合計60時間

こうして、空の荒鷲が巣立っていく訳だが、既にT-33練習機は全機用途廃止となりT-4練習機が運用されているが、T-2練習機が2005年度を以って全機用途廃止が見込まれ、今後は220機が配備されたT-4中等練習機とT-3/T-7初級練習機による簡素化された教育課程に移行した。

T-2練習機は、練習機として運用する際のその軽快な運動性能から1982年7月25日の松島基地航空祭においてブルーインパルスの使用機としてデビューを果たした。しかし考えれば、1980年代の前半まで朝鮮戦争時代のF-86がブルーインパルスに採用されていたのはある意味驚きであるが、1971年にF-4戦闘機を運用する米海軍のアクロバットチーム“ブルーエンジェルス”が来日した際にF-86からF-4への機種転換が構想されていた。しかし、1973年の第四次中東戦争を契機とするオイルショックにより燃費の悪いF-4によるブルーインパルスの計画は破綻してしまった。

T-2練習機は、練習機として運用する際のその軽快な運動性能から1982年7月25日の松島基地航空祭においてブルーインパルスの使用機としてデビューを果たした。しかし考えれば、1980年代の前半まで朝鮮戦争時代のF-86がブルーインパルスに採用されていたのはある意味驚きであるが、1971年にF-4戦闘機を運用する米海軍のアクロバットチーム“ブルーエンジェルス”が来日した際にF-86からF-4への機種転換が構想されていた。しかし、1973年の第四次中東戦争を契機とするオイルショックにより燃費の悪いF-4によるブルーインパルスの計画は破綻してしまった。

既に1979年3月3日には実戦部隊最後のF-86運用部隊である第一飛行隊が解散しており、後継機は焦眉の課題であったが、1976年10月に松島基地第四航空団が最初のT-2飛行隊を編成すると早い時期からT-2への転用が研究されており、1978年12月、T-2練習機のアクロバット機への転用可能性研究最終報告書が航空幕僚長に提出されている。こうして1979年度予算に6機のT-2練習機予算が計上されている。

しかし転用間もない1982年11月14日、浜松基地航空祭において七回目の公式展示飛行の際に『下向き空中開花』の演技中に四番機が墜落事故を起こしている。この後二年間、ブルーインパルスの飛行展示は中止されたがこの間、改めてブルーインパルスの広報上のポテンシャルの大きさが再認識され、1984年7月25日に松島基地航空祭において再デビューを果たしている。しかし、1991年7月4日にも訓練中に空中衝突事故を起こし二機が墜落二名が殉職し1992年8月3日までの間飛行訓練を中止している。T-2練習機によるブルーインパルスは1995年12月8日の松島基地航空祭を最後の公式飛行展示とし、同年12月22日をもってT-2ブルーインパルスは解散した。

CCV機とはControll Configured Vehicleの略で、機体形状を操縦方式に合せるのではなく操縦方式にあわせ機体形状を変化させるものだ。いわば、“無理な姿勢”の飛行を安定的に行う事が出来、近接航空戦闘の決め手となる運動性能を大幅に向上させたものである。この利点は航空戦闘のみならず近接航空支援に際しても目標を攻撃する際に非誘導兵器を用いる場合、射線を取るために降下や上昇を行う必要性があった一方で、CCV機であれば軸線を下方に転換する事で効率的な航空支援を実施する事が出来る。この技術はFSX(現F-2)に応用されているが、一方で機体制御に関して機体形状ではなく可変翼を電子的に制御することで成り立っている為、コンピュータの信頼性が重要となる点を特筆したい。初公開は1983年8月9日に小牧基地において行われT-2CCV機の部隊使用認可は1987年8月19日に認可されている。

T-2練習機に対する運用者側からの意見は様々であるが、多くの航空自衛隊戦闘機搭乗員が超音速飛行を体験したのはT-2練習機によるものである。

T-2練習機に対する運用者側からの意見は様々であるが、多くの航空自衛隊戦闘機搭乗員が超音速飛行を体験したのはT-2練習機によるものである。

一点を挙げれば、問題点として戦技訓練が挙げられる。T-2は火器管制装置を有していたが地上レーダーとのデータリンクシステムを有さず、迎撃も手動運用であった為、逆に地上の要撃管制官に大きな負担が掛かった。また、空中射撃訓練に際しても曳的機が曳く吹流しを機関砲で射撃するだけであり、第一線航空機が行う射撃訓練と比較してその実戦性には疑問符が付いたというが、言い換えれば学生にとり初めての機関砲射撃であり、容易である為良好な成果を残す事が出来、士気高揚につながったという。

また、問題点として更に挙げれば爆装したF-1支援戦闘機程ではないが、T-2もエンジン出力不足に悩まされたという。T-2練習機はロールスロイス社製TF-40アドゥーアエンジンを二基搭載しているが、一発あたりの出力は3.3㌧と双発でもF-4EJが搭載するJ-79単発(出力8㌧)にも満たないものであり、特に増槽をつけた際の機動力の低下は大きかったという。対して第四航空団が置かれる松島基地では訓練空域に近いこともあり、クリーンな状態で飛行する事が出来た為、持てる性能を充分に発揮し訓練を展開したという。また、軽攻撃機として運用された国際共同開発機のジュギュアもアドゥーアエンジンの双発であるが、600機以上が生産され、インドではライセンス生産が継続されており、機体の要求水準内であれば概ね良好な性能の発揮が期待できよう。

また、問題点として更に挙げれば爆装したF-1支援戦闘機程ではないが、T-2もエンジン出力不足に悩まされたという。T-2練習機はロールスロイス社製TF-40アドゥーアエンジンを二基搭載しているが、一発あたりの出力は3.3㌧と双発でもF-4EJが搭載するJ-79単発(出力8㌧)にも満たないものであり、特に増槽をつけた際の機動力の低下は大きかったという。対して第四航空団が置かれる松島基地では訓練空域に近いこともあり、クリーンな状態で飛行する事が出来た為、持てる性能を充分に発揮し訓練を展開したという。また、軽攻撃機として運用された国際共同開発機のジュギュアもアドゥーアエンジンの双発であるが、600機以上が生産され、インドではライセンス生産が継続されており、機体の要求水準内であれば概ね良好な性能の発揮が期待できよう。

こうした点を踏まえて、補完の意味から追記するならば、航空ファン、エアワールド、航空情報、Jウイングと様々な航空雑誌にT-2に関する搭乗員の所見が述べられているが、“総じて良い飛行機であった”としめられている。これがなによりものT-2練習機に対する評価ではないだろうか、こう考えるのである。

T-2の用途廃止は1996年より本格化する。1996年度におけるT-2の保有数は69機、1997年における保有数は64機、1998年における保有数は59機、1999年における保有数は59機、2000年における保有数は46機、2001年における保有数は33機、2002年における保有数は23機、そして2003年の保有数は8機となり、航空学生教育におけるT-2練習機の運用は2003年度を以って終了した。第四航空団第21飛行隊は2004年3月29日を以ってT-2練習機からF-2B支援戦闘機に機種転換し、2005年度の時点で7機のT-2が運用されており岐阜基地の飛行開発実験団、そして築城基地第八航空団第六飛行隊において年度末、用途廃止となる。

T-2の用途廃止は1996年より本格化する。1996年度におけるT-2の保有数は69機、1997年における保有数は64機、1998年における保有数は59機、1999年における保有数は59機、2000年における保有数は46機、2001年における保有数は33機、2002年における保有数は23機、そして2003年の保有数は8機となり、航空学生教育におけるT-2練習機の運用は2003年度を以って終了した。第四航空団第21飛行隊は2004年3月29日を以ってT-2練習機からF-2B支援戦闘機に機種転換し、2005年度の時点で7機のT-2が運用されており岐阜基地の飛行開発実験団、そして築城基地第八航空団第六飛行隊において年度末、用途廃止となる。

国産初の超音速航空機としてT-2が日本航空史に対して刻んだ功績は大きく、また冷戦下の緊迫した国際情勢にあってT-2が育んだ戦闘機搭乗員は今も第一線において大空に航跡を刻んでいる。小生の所見を最後に述べるならば、T-2と共に歩み、そして導かれた基盤の元に更なる日本航空産業の発展と抑止力向上による平和を願ってやまない。

HARUNA

新企画構想

航空自衛隊の一時代を築いた航空機が本年度をもって全機用途廃止となる。いわば、第一線から歴史へと移行するわけである。

名残惜しいが、耐用年数がある以上致し方ないと小生は考えている。

さて、こうした転換期に際して、北大路機関としてはこの名機を現役時代のまま歴史に残すべく、新企画を構想したい。

さて、こうした転換期に際して、北大路機関としてはこの名機を現役時代のまま歴史に残すべく、新企画を構想したい。

即ち、『自衛隊装備名鑑(仮)』として陸海空自衛隊の各種装備の解説をブログに掲載しようとする企画だ。

いうなれば、三月末日を以ってT-1初等練習機、T-2高等練習機、F-1支援戦闘機が全て退役するので、現役から退くその前に名鑑として残そうという企画である。

<shape id="_x0000_i1026" o:button="t" href="http://harunakurama.blog.ocn.ne.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/img_1503.jpg" alt="Img_1503" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 225pt; HEIGHT: 149.25pt"><imagedata o:href="http://harunakurama.blog.ocn.ne.jp/kitaooji/images/img_1503.jpg" src="file:///C:DOCUME~1ARAKIM~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_image002.jpg"></imagedata></shape> 『自衛隊装備名鑑(仮)』は、陸上自衛隊篇、海上自衛隊篇、航空自衛隊篇と区分する計画で、小生が写真を保有していない、若しくは掲載に耐える写真を有していない海上自衛隊の艦艇(補給艦や訓練支援艦)、航空機(MH-53、US-1)に関しては必然的に掲載は後回しとなる見込みだ。

第一に前述の『F-1支援戦闘機』『T-2高等練習機』『T-1初等練習機』という云わば絶滅危惧種を掲載する見込みだが、均衡を保つべく護衛艦(まあ、最初はあの艦)、陸上自衛隊の装備も掲載する予定である。

第一に前述の『F-1支援戦闘機』『T-2高等練習機』『T-1初等練習機』という云わば絶滅危惧種を掲載する見込みだが、均衡を保つべく護衛艦(まあ、最初はあの艦)、陸上自衛隊の装備も掲載する予定である。

小生の有する知識や資料、保有写真には限界があるため片手落ちや数値の誤認もありうるためご容赦いただきたいが、その都度改訂してゆく所存である。一種のネタ切れ救済企画に思えるのは気のせいである!!

それでは、お楽しみに!

HARUNA

2006年2月12日、既報の通り長躯木更津駐屯地祭に展開した。

今回は、その様子を短報としてお知らせしたい。

木更津駐屯地は房総半島中部、東京湾に面した千葉県木更津市にあり、小生が乗車した新宿駅からは一時間半程度で到達する事が出来る。

木更津駐屯地は房総半島中部、東京湾に面した千葉県木更津市にあり、小生が乗車した新宿駅からは一時間半程度で到達する事が出来る。

同駐屯地には、有事における戦域間輸送を担う部隊として編成され長官直轄部隊である第一ヘリコプター団と方面隊唯一の航空打撃部隊として東部方面隊隷下の第四対戦車ヘリコプター隊が配属されている。

こうした特性上、木更津駐屯地では祭事の呼称も通常用いられる駐屯地祭ではなく、航空祭、つまり“木更津駐屯地航空祭”という名称で呼ばれている。

木更津駐屯地祭では、陸上自衛隊が運用する大型ヘリコプターCH-47の大半が、この第一ヘリコプター団に集中配備されており、日本唯一の戦車師団である東千歳の第七師団が陸自戦車部隊のメッカであるならば木更津は陸自航空部隊のメッカであるといえよう。

木更津駐屯地祭では、陸上自衛隊が運用する大型ヘリコプターCH-47の大半が、この第一ヘリコプター団に集中配備されており、日本唯一の戦車師団である東千歳の第七師団が陸自戦車部隊のメッカであるならば木更津は陸自航空部隊のメッカであるといえよう。

大型ヘリコプターというのは相応に高価で、導入が開始された当時でも単価は58億円と高価で、韓国陸軍(52万名に対して12機)や台湾陸軍(24万名に対して9機)でも配備は限定的であるが、陸上自衛隊では第一ヘリコプター団だけで実に32機を配備しており、一個普通科連隊を同時空輸する事が可能である。

駐屯地祭は式典や観閲飛行、体験搭乗が行われたが、詳細については後日、詳報としてお知らせしたい。お楽しみに!

HARUNA

■コスト面での比較

緊縮財政とミサイル防衛により、平成17年度予算における陸上自衛隊装備費は、昭和62年以来の低い水準となった。結果、89式装甲戦闘車の調達は平成13年度以来年間1輌という、文字通り最低水準での細々とした調達が為されており、MLRSの車体部分が89式装甲戦闘車と同型であった為に調達が継続されていたというイメージが大きい為、いよいよ第11普通科連隊必要分も整備できないまま調達終了となりつつある。

96式装輪装甲車も16年度の31輌からほぼ半減し16輌となったが、軽装甲機動車は調達数が19輌増加し202輌となる見込みだ。 対して、アメリカ陸軍の調達量は、ストライカー装輪装甲車だけで2006年度予算要求では240輌分が要求されており、アメリカの国防予算の潤沢さを物語っている。一方で、アメリカ陸軍は予備部隊や州兵を加えた77個旅団をストライカーにより機械化する構想を掲げている為、今後更に調達数が増加する点を示唆している。 だが、ストライカーの単価は2004年調達価格で日本円に換算して1億6500万円程度と高価である。96式装輪装甲車の単価は、企業努力によって低減され、平成16年度単価は1億3000万円へと低下している。ストライカーの対地雷性能や駆動系、また照準器やデジタル通信機能が充実していることを差し引いても軽装甲機動車一輌分の価格差に当たるかというと議論の分かれるところである。一方で、96式装輪装甲車導入当時、わが国の軍事評論家の少なくない方々が高性能高価格の8輪式ではなく、何故4輪式の装甲車によって総数を充実させようとしなかったのか、という論調があった。

96式装輪装甲車も、VABやコンドルよりは当然高い生存性を有しているし、不整地突破能力では、ピラーニアやストライカー、フクスといった各国の装輪装甲車よりも致命的に低いというデータはない。 最後に、ストライカー旅団一個を創設するコストであるが、約50億㌦を要するという。陸上自衛隊装備調達費の全額を投じても達しない予算額であり、陸上自衛隊が他の装備系統を削ってストライカー旅団を編成したとしても、中期防一期分の予算的措置が必要となろう。ストライカー旅団の機動性は、各方面隊に一個旅団配置するだけで、かつての機械化混成団に求められていたような機動打撃としての防衛力を期待できる。しかし、コスト的にはあまりにも非現実的な構想であると結論付けたい。

(続く)

執筆:HARUNA

北大路機関広報: 軍事関係、安全保障関係の疑問や数値がありましたらば遠慮なく“コメント”に投稿して頂ければ幸いです。可能な範囲内でお答えいたします。

■ストライカー/96式装輪装甲車

AFV比較論的なテーマだが、ストライカー旅団の主役がその名の通りストライカーであるのに対して、北方旅団の主役は軽装甲機動車なのか、96式装輪装甲車なのか曖昧である為、部隊比較の決定打とはならない事を先に述べておく。

さて、ストライカー装輪装甲車は、1999年10月に日系人として初めてアメリカ陸軍の参謀総長に就任したエリック・シンセキ陸軍参謀総長の発案によるものである。この目的は、M-1A2戦車やM-2装甲戦闘車を装備する重量級師団と、歩兵がハンヴィーや徒歩により任務を行う軽歩兵師団の中間を担う部隊として構想されたもので、当初は“Medium Brigade:中型旅団”構想といわれていたものである。こうした装輪装甲車主体の部隊編成への需要は、1993年10月3日に生起した、ソマリアの首都モガディシオにおける“ブラックシーの戦い”からである。これは映画『ブラックホークダウン』において詳しく描かれ、諸兄ご存知の方も多いと思うが、この戦闘で18名の戦死者を出したアメリカ軍は、緊急展開が可能で重火力を有する装輪装甲車への需要が大きく高まったと考えられる。

このように、本格的戦闘に耐えうる装輪装甲車を有しないことの不利を知ったアメリカ陸軍は、早急に部隊を編成する必要があり、当初は既存の装甲車を輸入し装備する事を想定、イタリアからチェンタウロ戦車駆逐車16輌、カナダからLAVⅢ32輌の貸与を受け、オーストリア製(製造は米国国内)パンドルを50輌調達して実験などを行っている。

このトライアルには、C-130輸送機に搭載可能であることが絶対条件に掲げられ、上記のほかドイツ製のフクスやフランス製VAB6×6、スイス製ピラーニアに加え、XM-8装甲機動砲やM-113の車体延長型MTVLなどが名乗りを挙げている。

結論として、モワク社の傑作装甲車ピラーニアⅢの改良型がストライカーとして正式化されるに至った。注目すべきは、同じピラーニアの派生型でアメリカ海兵隊が使用するLAV-25装甲車よりも5トン近く重量が大きい点で、LAV-25は25㍉機関砲塔を有するのに比してストライカーは軽量なラファエル遠隔武器操作装置と12.7㍉機銃を搭載し武装に関しては軽量かされているにもかかわらず重量が増加している点から、ストライカーは装甲防御力が強化されていると分析できる。車体全体が防弾鋼板で、更に追加式のセラミック積層装甲で防御され、14.5㍉機銃弾に耐えるとされている。加えて、車内には貫通した弾片拡散被害を防止する為のケブラー材による内張りがある。また、イラク治安作戦従事車輌にはRPG対策として鳥篭のようなスラット・アーマーが追加されている。

対して、96式装輪装甲車はどうなのだろうか。96式装輪装甲車は、1992年より開発開始、1994年より試作車が開発され、旧式化が進む60式装甲車の代替として開発が進められた。60式装甲車の後継が装軌式ではなく装輪装甲車となったのは、1991年の雲仙普賢岳噴火に伴い、第四師団を中心に島原災害派遣隊を1658日にかけ派遣したが、その際に派遣された82式指揮通信車の不整地突破能力が評価された事が挙げられる。また、1991年9月19日の『国際平和協力法案』国会提出(翌1992年6月15日に成立)により、自衛隊による海外でのPKO活動の可能性が現実化した事も装輪装甲車開発を加速した要素のひとつであろう。

陸上自衛隊装備の装甲厚については防衛秘密扱いであり、確証のあるデータは存在しないが、推定で防弾鋼板25㍉程度といわれ、12.7㍉程度の機銃弾への防御力を有しているとされる。同車はイラク復興人道支援任務にも派遣されているが、高機動車や73式大型トラック、軽装甲機動車が装甲防御力強化改造を施しているのに対して、96式装輪装甲車は銃座のある車長用ハッチ周辺に断片防御が加えられた程度であることから、陸上自衛隊の防御力に対して一定の自信が見て取れる。

車体下部の形状が地雷防御に適していない凹型であることが批判されるが、これは単に設計陣の経験不足から来るものなのか、何らかの別な対地雷防御が施されているかは、不明である。

攻撃力に関しては、特に夜間はラファエル遠隔武器操作装置を搭載するストライカーに利がある。しかし、モニターを介しての武器操作と、肉眼や聴覚・嗅覚などの五感による索敵との利点欠点には尚議論の余地があり、昼間戦闘での利点に関しては一概に結論はだせない。

96式装輪装甲車が73式装甲車や化学防護車のようにJ-1照準潜望鏡による車内操作方式を採用しなかったのは、使い難かったからなのか、コスト低減の為なのかは不明であるが、武装を使用する際には車外での操作が必要となる。しかし、イラク派遣車輌のようにハッチ周辺に防盾を設置すれば安全性はある程度確保される。

結果、装甲車同士ではストライカーが若干優れているといえる。では、コスト面などでの比較でこの軍配を挙げたい。

(続く)

執筆:HARUNA

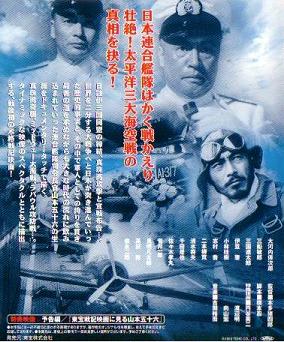

戦後東宝初の戦争映画として知られる『太平洋の鷲』、先日DVDが発売された。

太平洋の鷲は“連合艦隊かく戦えり、壮烈!ハワイ・ミッドウェー大海戦、ラバウル航空決戦”と銘うち、山本五十六の視点から太平洋戦争を俯瞰した大作で、大河内伝次郎主演、三船敏郎、三国連太郎、伊豆肇、小林桂樹、志村喬が脇を固める作品で、監督は翌年の『ゴジラ』により世界的名声を集めた本多猪四郎、そして特撮はハワイマレー沖海戦から日本海海戦までの東宝特撮を取り仕切った円谷英二である。

『太平洋の嵐』『太平洋の翼』『連合艦隊司令長官山本五十六』『連合艦隊』『軍閥』『動乱』など、東宝では多くの戦争映画が使用されているが、『太平洋の嵐』で撮影された真珠湾攻撃やミッドウェー海戦、『山本五十六』の長官機墜落の映像は後々の作品まで使い回しがされており、撮影から20年を経ても使用されていた。

『太平洋の嵐』『太平洋の翼』『連合艦隊司令長官山本五十六』『連合艦隊』『軍閥』『動乱』など、東宝では多くの戦争映画が使用されているが、『太平洋の嵐』で撮影された真珠湾攻撃やミッドウェー海戦、『山本五十六』の長官機墜落の映像は後々の作品まで使い回しがされており、撮影から20年を経ても使用されていた。

これは円谷英二の特撮技術の高さを示すものであるが、同時に残念ながら画像処理技術の向上により特撮の技術に関して若干の前進がある点や、フィルムの劣化に伴う質感の変化といった問題などがある。『連合艦隊』に関して言えば残念ながら真珠湾攻撃やミッドウェー海戦のシーンと後半のレイテ沖海戦のシーンの特撮が大きく異なっている。川北特撮と円谷特撮の対照にはもってこいだが、観客はそういう趣旨で作品を観に来ているのではない、戦争映画の“東宝8.15シリーズ”の興行的敗戦はこういったところには委員を見出すことが出来る。

この点、後のカラー時代への移行によって流用が為されていないモノクロ映画に対する期待は当然大きい。事実、『潜水艦イ57降伏せず』『キスカ』といったモノクロ映画は(カラーで撮影した潜航シーンや空襲シーンは例外として)流用されていない。また、本作『太平洋の鷲』が描いたミッドウェーは他の映画に流用されていない点は特筆できよう。

さて、“太平洋の鷲”は冒頭に『我々は同じ過ちを繰り返さない為に、何故ああいったことになったのかを知らなければならない』とし、右翼青年が取調べを受けていると事からはじまる。彼は英米派や金権政治、資本主義の権化を列挙しているが、そこに海軍次官山本五十六という名が出される。海軍の優柔不断を問題とし、切らねばならないというわけだ。

日独伊三国防共協定は後に軍事同盟へと転換するが防共協定はソ連共産主義への各国の不審感から多くの国が締結しており、欧州諸国は対ソ防疫線の構築を行っていた。しかし、軍事同盟となれば対ソ同盟から米英仏を仮想敵とする同盟に展開する事は必至で、これに対して海軍は慎重な路線をとっていた訳だ。最も磐石な防御力と最大規模の攻撃力を有するという意味で今日の戦略核兵器にあたる主力艦の保有数を制限した1925年のワシントン海軍軍縮条約によって対米戦力が劣位に立たされていた海軍に対して、アメリカ研究を怠らなかった海軍は彼我の工業力の差異を痛感しており、山本五十六は連合艦隊の参謀たちに彼我の工業力格差を図表化するよう命じ、参謀たちはその国力の差に驚愕する。しかし、陸軍は国民世論を三国同盟に持っていき、同盟を成立させる。米内内閣は陸軍大臣の辞表提出を契機に総辞職に持っていかれ、近衛内閣、そして東条内閣が成立させられた。三国同盟成立の祝賀シーンは当時の記録映像が用いられており、長門艦上でこれは最早運命なのかと思いをめぐらす山本のシーンが印象的だ。そして欧州戦線の拡大を契機としてABCD包囲網がドイツの同盟国である日本をも取り巻き、遂に真珠湾攻撃、開戦へといたる。真珠湾攻撃のシーンはハワイマレー沖海戦の流用であるが特撮技術は当時からあまり変化していない為、違和感はなく、モノクロならではの迫力がある。これにより大きな戦果を挙げた日本は戦勝ムードに沸くが、第二次作戦の計画が第一回翼賛選挙に伴う政治的問題から定まらず、ドーリットル東京空襲を契機に泥縄的にミッドウェー作戦が認可される描写が活かされている。

日独伊三国防共協定は後に軍事同盟へと転換するが防共協定はソ連共産主義への各国の不審感から多くの国が締結しており、欧州諸国は対ソ防疫線の構築を行っていた。しかし、軍事同盟となれば対ソ同盟から米英仏を仮想敵とする同盟に展開する事は必至で、これに対して海軍は慎重な路線をとっていた訳だ。最も磐石な防御力と最大規模の攻撃力を有するという意味で今日の戦略核兵器にあたる主力艦の保有数を制限した1925年のワシントン海軍軍縮条約によって対米戦力が劣位に立たされていた海軍に対して、アメリカ研究を怠らなかった海軍は彼我の工業力の差異を痛感しており、山本五十六は連合艦隊の参謀たちに彼我の工業力格差を図表化するよう命じ、参謀たちはその国力の差に驚愕する。しかし、陸軍は国民世論を三国同盟に持っていき、同盟を成立させる。米内内閣は陸軍大臣の辞表提出を契機に総辞職に持っていかれ、近衛内閣、そして東条内閣が成立させられた。三国同盟成立の祝賀シーンは当時の記録映像が用いられており、長門艦上でこれは最早運命なのかと思いをめぐらす山本のシーンが印象的だ。そして欧州戦線の拡大を契機としてABCD包囲網がドイツの同盟国である日本をも取り巻き、遂に真珠湾攻撃、開戦へといたる。真珠湾攻撃のシーンはハワイマレー沖海戦の流用であるが特撮技術は当時からあまり変化していない為、違和感はなく、モノクロならではの迫力がある。これにより大きな戦果を挙げた日本は戦勝ムードに沸くが、第二次作戦の計画が第一回翼賛選挙に伴う政治的問題から定まらず、ドーリットル東京空襲を契機に泥縄的にミッドウェー作戦が認可される描写が活かされている。

ミッドウェー作戦では空母撃滅を第一任務と考える連合艦隊司令部と、ミッドウェーへの陸戦隊上陸を第一任務としようとした南雲艦隊の見識の相違が描写され、本邦初公開のミッドウェー海戦が特撮と実写、セットで撮影されている。ミッドウェーでは敵空母発見の急報に爆弾と魚雷の転換作業を行う最中、急降下爆撃を受けて赤城、加賀、蒼龍が戦闘力を喪失する。三船演じる友永飛龍艦攻隊長の壮烈な自爆攻撃によって敵空母一隻を沈没させるも、エンタープライズからの攻撃によって最後の飛龍も沈没する。アリューシャン作戦から急遽南下させた隼鷹、龍譲機動部隊は間に合わず、ミッドウェー海戦は敗北する。こうして南方最前線のラバウル基地は米軍からの猛烈な反撃に遭い、日々戦力を磨り潰してゆく。南方戦線は玉砕必至となり、南方最前線に最後の激励に向かった山本五十六は搭乗機とともに米軍機の待ち伏せに遭い、戦死する描写で映画は唐突に終わりとなる。古関裕而のもの悲しい、しかし荘厳な音楽が映像と合せ情景を盛り上げている。

ミッドウェー作戦では空母撃滅を第一任務と考える連合艦隊司令部と、ミッドウェーへの陸戦隊上陸を第一任務としようとした南雲艦隊の見識の相違が描写され、本邦初公開のミッドウェー海戦が特撮と実写、セットで撮影されている。ミッドウェーでは敵空母発見の急報に爆弾と魚雷の転換作業を行う最中、急降下爆撃を受けて赤城、加賀、蒼龍が戦闘力を喪失する。三船演じる友永飛龍艦攻隊長の壮烈な自爆攻撃によって敵空母一隻を沈没させるも、エンタープライズからの攻撃によって最後の飛龍も沈没する。アリューシャン作戦から急遽南下させた隼鷹、龍譲機動部隊は間に合わず、ミッドウェー海戦は敗北する。こうして南方最前線のラバウル基地は米軍からの猛烈な反撃に遭い、日々戦力を磨り潰してゆく。南方戦線は玉砕必至となり、南方最前線に最後の激励に向かった山本五十六は搭乗機とともに米軍機の待ち伏せに遭い、戦死する描写で映画は唐突に終わりとなる。古関裕而のもの悲しい、しかし荘厳な音楽が映像と合せ情景を盛り上げている。

作品に関して、山本五十六が乗艦する長門は実写が出てきており、空母発着艦も全て実写で、大編隊も特撮は一切無しの実写で、ラバウル航空戦に出てくる艦砲射撃も戦艦・巡洋艦が実写で実射する。空母が空襲されるシーンでは対空砲火を上げる25㍉機関砲の向うにもう一隻の空母が出てくるが、実際の海戦映像だろうか?

さて、ミッドウェー空襲のシーンは加藤隼戦闘隊からの流用なので港湾施設がやけに豪華だが気にしない。迎撃に上がってくるのが英軍機ばかりなのはご愛嬌。利根から発進した索敵機の何機かが九六式陸攻だが、ハワイマレー沖海戦からの流用だから気にしない、零戦の試験を描いたシーンが明らかに一式戦隼なのは良くある事だ、ミッドウェーに向かう米軍の大編隊が輸送機なのは錯覚だ。

制作費は1億7000万円、参考までに本多監督が製作した翌年のゴジラが1億円の制作費であった。

日本戦後戦争映画の原点というべき作品“太平洋の鷲”は、この映画で太平洋戦争の要因と敗因を知った国民も多く、芸術祭参加作品、1953興行記録第四位。“太平洋の鷲”は是非とも鑑賞を薦めたいクラシック映画の一つである。

HARUNA

1998年8月にとあるNPOの写真要員として欧州に展開し、一千枚以上の写真を撮影した。この中で何点かを掲載したい。

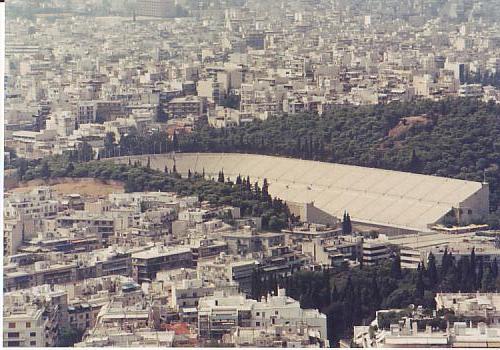

オーストリアからイタリア、そして船にてギリシャ、そして空路にてドイツという電撃戦もビックリの強行軍であったが、写真はギリシャアテネにおけるパルテノン神殿の写真である。

オーストリアからイタリア、そして船にてギリシャ、そして空路にてドイツという電撃戦もビックリの強行軍であったが、写真はギリシャアテネにおけるパルテノン神殿の写真である。

写真は粒子荒れが酷いがクリックすると正常な写真を見る事が出来る。さて、ギリシャといえばアテネ、オリンピックもあったので中学生でも知っている地名であるが、ここは北大路機関であるし、パルテノン神殿が今回の目玉ではない。

ギリシャは隣国トルコと長年にわたり領土紛争を展開しているが、当然これは武力紛争に即展開するようなものではなく、安穏としていた。1998年といえば、折りしもユーゴ空爆の真っ最中であったが、ミゼットサブしかないユーゴにとり外洋作戦はありえなかった訳だ。

そんななかで、アテネに到着した際、なんと港に装甲巡洋艦のようなものがあった。艦名は先日世界の艦船のバックナンバーにあったのだが失念してしまった。ご存知の方は御教授願いたい。

さてさて、観光以外はピスタチオと無農薬野菜くらいしか思い浮かばないギリシャであるから、観光を兼ねて一通り巡った、第一回近代オリンピック式場や前述のパルテノン神殿、夜には古代劇場の演劇観劇もしたが、流石に小生もギリシャ語は判らず、パルテノンの夜景は露出不足の写真となり、ホテルのハンバーガーは高価で不味く、アテネライフを短いながら満喫する事が出来た。

さてさて、観光以外はピスタチオと無農薬野菜くらいしか思い浮かばないギリシャであるから、観光を兼ねて一通り巡った、第一回近代オリンピック式場や前述のパルテノン神殿、夜には古代劇場の演劇観劇もしたが、流石に小生もギリシャ語は判らず、パルテノンの夜景は露出不足の写真となり、ホテルのハンバーガーは高価で不味く、アテネライフを短いながら満喫する事が出来た。

こうしてアテネでの滞在がおわり、カメラマンとしての任務を全うした一団は、最後の目的地であるドイツに向かった。ここで空港に幾つか面白いものを見つけた。

こうしてアテネでの滞在がおわり、カメラマンとしての任務を全うした一団は、最後の目的地であるドイツに向かった。ここで空港に幾つか面白いものを見つけた。

一つは写真の空港警備の車輌である。ドイツ製かイタリア製と思われる装甲車には、警察車輌であることを明記してあったが空港外作に配置されていた装甲車には30口径機銃が装備されていた。30口径機銃の射程は1700㍍、テロ対策には過剰とも思えたがこれが国際標準なのだろう。

もう一つは、イリューシンil76輸送機、これは中々日本国内では見る事が出来ないロシア製の大型輸送機である。民間機であるがその搭載量はC-130シリーズをはるかに凌ぐ、というのもロシア空挺部隊展開の主力機で、戦域間輸送に加え暫定的な戦域内輸送にも対応するというものだ、今日ではこの任務にはボーイングC-17が有名であるが本機はC-141に対抗して開発された機体であり先見性の高さが垣間見える。

もう一つは、イリューシンil76輸送機、これは中々日本国内では見る事が出来ないロシア製の大型輸送機である。民間機であるがその搭載量はC-130シリーズをはるかに凌ぐ、というのもロシア空挺部隊展開の主力機で、戦域間輸送に加え暫定的な戦域内輸送にも対応するというものだ、今日ではこの任務にはボーイングC-17が有名であるが本機はC-141に対抗して開発された機体であり先見性の高さが垣間見える。

なお、本機は韓国空軍も導入を考えていると伝えられる(些か旧式機ではあるがC-17よりは安価である)。

ギリシャではこうした写真は縁がないと思われたが、中々探すと出てくるものである。

HARUNA

展開を消極的に検討中であった木更津駐屯地祭ですが、日本機甲師団史に関する論文が完成し、背後の憂いが無くなったという事で、中央即応集団に関する研究を視野に入れつつ、相当な天候の悪化がない限り、木更津に展開することを決定するに至りました。

しかし、12日に木更津へ行った後、13日に神戸にて所用があり、双方ともカメラを必要とするため、データ保存などに充分な留意が必要ですが、展開しようかと考えております。また、極力安価に京阪神中京地域から首都圏に展開するノウハウの実践ともなることでしょう。

撮影した暁には、大型ヘリの大編隊を写真にて本ブログにて公開したいと考えております、お楽しみに!

HARUA