平成22年9月 靖国神社社頭に掲示された遺書

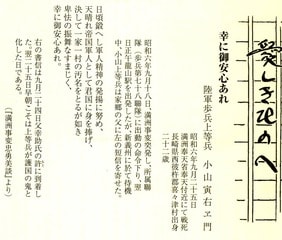

幸に御安心あれ

日頃鍛へし軍人精神の発揚に努め、

天晴れ帝国軍人として君国に身を捧げ、

決して一家一村の汚名をとるが如き、

卑怯の振舞なすまじく、

幸に御安心あれ。

上記の書信は九月二十四日父幸助氏の許に到着した。

翌二十五日早朝こそは上等兵が護国の鬼と化した日である。

(『満州事変忠勇美談』より)

上記に遺書の一部を転載させて戴きました。

「幸に御安心あれ。」 とは、本心は  残念です。こんな悲しい事は二度と繰り返してはなりません。

残念です。こんな悲しい事は二度と繰り返してはなりません。

私達遺族は、悲惨な戦争の事実を語り継ぐ義務が有ると考えます。

遺族の悲しみが失せることはありません。

今号にも全国から鎮魂の歌が寄せられましたので、ご一読頂ければ幸いに存じます。

百歳の媼が過ぎし戦ひに三人の息子を死なせしと嘆く 角田市 女性

花散りて青葉ひしめく夕庭に吾の裡なるさくらは散らず 横手市 女性

ラバウルの原は戦時の飛行場草うねらせて熱き風吹く 富士吉田市 男性

南方の土に今なほ眠りつつふるさと思ふ若きわが父 青森県 女性

すかんぽや大根の葉を食したる今メタボなる我の児童期 南相馬市 男性

父眠るバシー海峡遠ければ母は迷はずゆけただらうか 出雲市 女性

かの難き戦ひの跡残る街魂鎮めむとユンタ踊れり 江南市 男性

梅雨に入るマニラ東に戦死せるレイハン河の水嵩は如何に 篠山市 男性

戦死せし兄の遺影に涙ぐむ姑みまかりて六十年余 和歌山県 女性

明日は会ふ摩文仁の丘に眠りたる戦友よ安らかに今宵眠れぬ 京都市 男性

夫の背を流すおもひに墓洗ふ六十五年の忌日も過ぎぬる 常滑市 女性

初めての洋上慰霊に参加せむ許可を待つ間も心はレイテへ 千葉市 私

第65回国民体育大会 「ゆめ半島千葉国体」 開幕

選手 ・ 役員の皆様ようこそ千葉へ

開会式 平成22年9月25日 (土)

会 場 千葉マリンスタジアム (千葉市美浜区)

両陛下をお迎えして 「チーバくん」の小旗を振って行進の千葉県選手団

力強く歓迎の挨拶をされる森田健作千葉県知事 6人の走者によりともされた炬火

選手宣誓 黒田裕選手 ・ 向谷美咲選手 会場に登場した匝瑳市八重垣神社のみこし連

「ゆめ半島千葉国体」の開会式が天皇、皇后両陛下をお迎えして行われました。

皇后さまは千葉県をイメージされましたかのような菜の花色のスーツとリボンの付いた帽子というお姿で会場に入られました。

入場する選手団の皆様に、終始お優しい笑顔で

を贈られました。

を贈られました。

前日の  から、一転して 秋

から、一転して 秋 の下、約5,600人の 47 都道府県選手団をはじめ、大会関係者や、観客3万3千人が参加。

の下、約5,600人の 47 都道府県選手団をはじめ、大会関係者や、観客3万3千人が参加。

千葉県での国体は 1973 年の 「若潮国体」 以来、37 年振り 2 度目。

最後に登場した千葉県選手団は、983 選手が、大会マスコット 「チーバくん」 が描かれた小旗を振りながら堂々の行進を披露しました。

森田健作千葉県知事は「皆様ようこそ千葉へおいで下さいました。いつまでも思い出に残る大会となるよう心から祈念します」 と力強く開会を宣言しました。

11日間にわたる様々な競技に、選手の皆様のご健闘をお祈り申し上げます。

千葉実年大学校 歴史倶楽部 平成22年9月度定例会

「開催のご案内」

9月度定例会は “地元千葉の再発見” として中央区 ・ 稲毛区を訪ねます。

千葉市の近代都市としての礎は、明治6年(1873)県庁が置かれ、大正10年(1921)市政施行により人口 34,000人の市が誕生しました。

千葉市には陸軍関係の学校 ・ 施設が多く、特に中央区 ・ 稲毛区は “軍隊の町” といわれるほど軍事施設が存在しました。

今は平和な学園地域となっているこの地域の史跡、千葉市ゆかりの五輪塔、稲毛浅間神社及び市民ギャラリー (神谷伝兵衛稲毛別荘・愛新覚羅溥傑仮寓(あいしんかくら ふけつ かぐう)

を訪ねます。

歴史倶楽部のご案内に真夏日の残ります  の中、3日間にわたって実施されました

の中、3日間にわたって実施されました

“千葉 ・ 稲毛の旅” に 延べ119名の会員の皆様が参加 されました。

長い夏の暑さに体調を崩され16名のお方のキャンセルがありました事を伺いました。

参加されました皆様は、熱中症の心配も皆無に無事に行程を  されましたことを伺い、会長様を初め、役員の皆様もホットされてお出でのことと存じます。

されましたことを伺い、会長様を初め、役員の皆様もホットされてお出でのことと存じます。

私は3日目の 22日 (水) 15,000歩  の旅に参加をさせていただきました。

の旅に参加をさせていただきました。

1.開 催 日

9月18日(土) 気温

気温  30度 参加者34名

30度 参加者34名

9月19日(日) 気温

気温  29度 参加者34名

29度 参加者34名

9月22日(水) 気温

気温  32度 参加者51名 延べ119名参加

32度 参加者51名 延べ119名参加

次にご案内の  は会長様より頂きましたのでご紹介させていただきます。

は会長様より頂きましたのでご紹介させていただきます。

18日(土)参加の皆様  稲毛浅間神社本殿前で 19日(日)参加の皆様

稲毛浅間神社本殿前で 19日(日)参加の皆様

2.集 合 場 所 JR千葉駅前 ~ 千葉公園に向かってスタート

3.見学場所行程

〈千葉市の歴史〉資料:千葉市市民局発行「千葉空襲写真誌」より戦前・戦中の千葉市

千葉市の近代都市としての礎は、明治6年(1889)4月1日、市制・町村制の施行と共に、千葉町、寒川町、登戸村、黒砂村、千葉寺村の5町村が合併して「千葉町」が誕生した。

また、千葉医学専門学校(千葉大学医学部の前身)などの学校や鉄道第一聯隊の陸軍関係の施設が設けられると人口が増加し、大正10年(1921)1月1日、市制施行により人口33,887人の

千葉市が誕生した。

“千葉市の戦跡巡り”

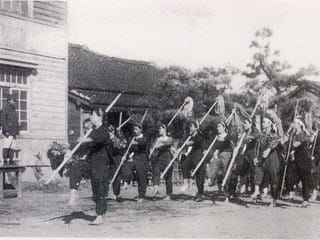

千葉市上空を飛ぶ米軍機B29の編隊 ( は資料より) 火たたき棒を肩に行進する自警団

は資料より) 火たたき棒を肩に行進する自警団

千葉空襲(ちば くうしゅう)

第二次世界大戦中アメリカ軍により行われた千葉市に対する空襲のうち、1945年 (昭和20年) 6月10日と7月7日(七夕空襲) を一般的に指す。

今年は戦後65年目を迎え、被災者の高齢化や歴史の風化などによって、千葉空襲のことを知る人は減少している。

7月6日の空襲は午前1時39分から3時5分にかけての夜間空襲で、B29・124機によって行われた。

この空襲によって、省線千葉駅、(旧)京成千葉駅のほか椿森や作草部等にあった鉄道第一連隊、気球聯隊、陸軍高射学校などの軍事施設に被害が出た。

千葉市街地を目標にした129機のB29による焼夷弾などにより千葉市中心地 (約330ha) の約7割(231ha)が焼け野原となり、死傷者は1,595人、被災戸数8,904戸、被災者41,212人に及びました。

昭和20年12月末日の人口は、95,903人。

(1)千葉公園内 “千葉市の戦跡巡り” その1

ご準備頂きました貴重な資料2部 会長様より 「千葉公園マップ」 の説明を伺う

①荒木山展望台跡

荒木克業(かつなり)大尉の名をとって 「荒木山」 と呼ばれています。

かつて展望台だったところには、戦前まで荒木大尉の銅像が建っていました。

「荒木山」登り口 記念碑が残る展望台

旧軍架橋演習用橋脚 演習用トンネル

(2)弁天町 ・ 轟町 “千葉氏ゆかりの五輪塔めぐり”

市内の寺院には、千葉氏とゆかりが深く市指定文化財でも有名な五輪塔があります。

五輪塔も石造文化財の一種で銘文も刻まれていますので、広い意味での碑といえます。

つぎの五輪塔のある三つの寺院はもともと中心街にありましたが、戦争で被災し、戦後、現在地に移転しました。

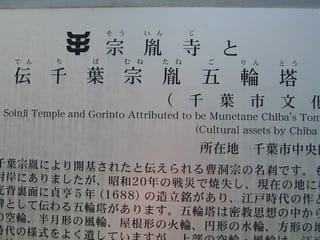

①宗胤寺の五輪塔

この寺は曹洞宗永平寺派でご本尊は聖観世音、千葉宗胤 (むねたね) の開基で室町中に志堅和尚が中興開山しました。

境内の宗胤の墓碑と伝わる五輪塔は、室町時代の様式をよく残していますが、上部の空輪、風輪は江戸時代に補修されたもので、石材の質が火輪、水輪、地輪と異なっています。

尚、宗胤は九州千葉氏の祖ですので佐賀県小城市門前にも千葉宗胤夫妻の墓があります。

宗胤寺の五輪塔の説明と五輪塔 ↑

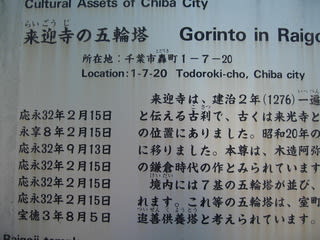

②来迎寺の7基の五輪塔

来迎寺の境内には、7基並んでいますが千葉氏胤以下7名の碑文を読むことができます。

これらの五輪塔は、室町時代初期のもので千葉氏胤と婦人円勝尼およびその子女のものです。

いずれも年代が応永32年 (1425) と同年になっていることは、その年が氏胤の63回忌か61回忌に相当しますので追善供養の為に建立されたものと考えられます。

来迎寺の7基の五輪塔の説明と五輪塔 ↑

③大日寺の16基の五輪塔

16基の五輪塔その一つ一つを見ると9尺から4尺位の高さの差や、大きさの違いがあります。

銘文は判読できませんが、鎌倉時代から室町時代の代表的なもので、千葉常兼(つねかね)から胤将あたりまでの千葉氏16代の墓碑と伝えられています。

五輪塔の各部名称は、上から空輪、風輪、3段目の屋根状を火輪、4段目を水輪、5段目を地輪と呼んでいます。

大日寺の16基の五輪塔を説明をされる役員さまと五輪塔 ↑

(3)轟町周辺 “千葉市の戦跡めぐり” その2

戦前は陸軍兵器補給廠(しょう)や鉄道第一聯隊材料廠があり、軍靴の音の響き から戦後は 轟町 と名付けられたと言うことです。

旧国鉄千葉駅の軍用ホームから引込線が敷設され、レール、まくら木、枠石、砂利などが常置されていました。

また、津田沼を経て松戸に至る軍用軽便鉄道の基地になっていました。

戦前の軍用施設を訪ねました。

①千葉県指定有形文化財 旧鉄道第一聯隊材料廠煉瓦建築 (現在 千葉経済大学内)

煉瓦造りの建物 内部の様子

②旧千葉陸軍兵器補給廠

現在跡地は、千葉経済短期大学・付属高校、轟町小・中学校など、学校や公園、公共施設などに利用されています。

(4)昼食 千葉大学内 “けやき会館”

猛暑の中の散策からホット一息、美味しいフリードリンク

で喉を潤しました。

で喉を潤しました。

は ハンバーグステーキ ・ ポークソテー ・ チーズオムレツ からお好きなメニューを選び

は ハンバーグステーキ ・ ポークソテー ・ チーズオムレツ からお好きなメニューを選び

が付いてとても美味しく頂きました。

が付いてとても美味しく頂きました。

〈京成電車で みどり台駅 → 京成稲毛駅 (1駅) へ移動〉

(5)稲毛浅間神社

国道14号線から参道を通って正面に本殿・社務所・玄関をのぞむ

稲毛浅間神社を国道14号線より望む 本殿前で22日(水)参加の皆様

御鎮座1,200年の歴史を誇る開運の神社です。

※ 今回は、昇殿し、お祓いを受けました。

また、長らく千葉県神社庁の長を歴任された宮間宮司様のご厚意で  の接待を頂きながら、3日間にわたり、宮司様の素晴らしいお話しをお伺いすることができました。

の接待を頂きながら、3日間にわたり、宮司様の素晴らしいお話しをお伺いすることができました。

友人から 「神社に昇殿する機会の少ない私ですが、浅間神社の本殿他屋内に入って感じましたことは明るく、清潔で、笑顔で迎える巫女さん等の教育訓練が行き届いている点です。

このような気持ち良い雰囲気の中で普段聞きなれない〈言霊、神話、天津神、国津神〉等々、宮司様の説話に感動し、神について考えるきっかけを与えて頂きましたことに

感謝します。」と、感想を寄せていただきました。

浅間神社の皆様のご厚意に心から感謝を申し上げております。誠に有り難うございました。

稲毛浅間神社のご案内 http://www.inage-sengenjinja.or.jp/

安産、子育ての神として信仰され、平安時代初期の大同 3 年 (808) に静岡県の富士浅間神社からご神霊を勧請したものです。

東京湾に面したこの小高い砂丘上に赤土を盛り上げて富士山の形に作り、三方に登山道を設け、その頂上に富士山の方向である西に向けて社殿を建立してある。

7月15日の大祭 には近隣の1,3,5,7歳の幼児は必ず参拝する習慣が続いている。

また、その祭礼に行われる神楽は、県指定の無形文化財で、永正元年 (1504) に九州地方から来た、当時の神主が、村人たちに伝授したのが始まりです。

治承4年 (1180) には源頼朝が、東六郎胤頼を使者として御弊物を捧げて武運長久を祈願したのを初め、千葉常胤以来、代々の千葉氏の信仰が篤かったことが古記録などにより伺い知れます。

(6)千葉市市民ギャラリー

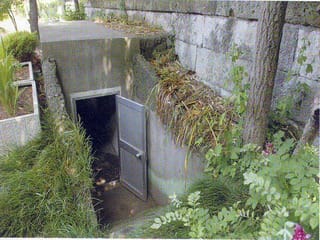

①神谷伝兵衛稲毛別荘 (岩月忠男著“郷土史先生散策手帳”から転載)

明治21年(1888)稲毛海岸に千葉県内で初めての海水浴場が設けられ、現在の国道14号線付近にあった海岸線の松林には旅館や別荘が多く建てられた。

日本のワイン王と呼ばれた神谷伝兵衛の別荘もその一つで、隣地の海気館には島崎藤村や有島武郎も投宿したという。

建物は大正7年 (1918) 竣工の市内に残る最古の鉄筋コンクリート造、半地下二階建の建物で、大震災にも耐え残った貴重な建物です。

伝兵衛死後は、子孫の手を離れ、戦後米軍将校の住宅にも使用されたが、平成元年千葉市が買い上げ敷地内の 「市民ギャラリー」 と共に公開している。

旧神谷伝兵衛稲毛別荘

②愛新覚羅溥傑仮寓(あいしんかくら ふけつ かぐう) “千葉市ゆかりの家 ・ いなげ”

明治中期以降、避暑地として多くの文人墨客が訪れた稲毛は、海岸線の松林を中心に、別荘・別邸が建てられ、この 「ゆかりの家・いなげ」もその1つです。

この家は、中国清朝のラストエンペラー愛新覚羅溥儀の実弟である溥傑夫妻が、成婚間もない昭和12年に半年ほど居を構えた、風情ある建物です。

この家は平成 8 年に千葉市に寄贈されました。

平成 9 年から 「千葉市ゆかりの家 ・ 愛新覚羅溥傑仮寓」 として公開されています。

過ぎし世を顧みて千葉に来る かの妻の微笑や今何処

余齢を駆し旧居を訪ぬれば 庭にたたずみ胸の騒ぎを覚ゆ

哀れ往時の夢破れ 夫婦の契り昨日の如く

ただ立秋の時ぞ偲ばる 愛しき憶い出 老いの身に耐え難し

午初夏 千葉海岸稲毛旧宅にて 即興作詞二首 溥傑

愛新覚羅溥傑 明治 40 年 (1907) ~ 平成 6年 (1994) 合掌

浩 大正 3 年 (1914) ~ 昭和62年 (1987) 合掌

ご夫妻を偲びながら美しく整備された庭園を散策

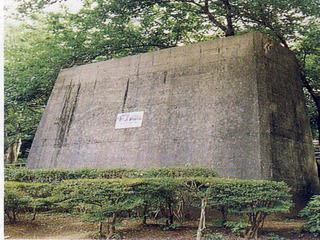

敷地内に現存するコンクリート製の防空壕 お疲れ様!ご案内役の役員さんを囲んで 真夏日の残ります3日間にわたって実施されました “地元千葉の再発見” の素晴らしい旅!

真夏日の残ります3日間にわたって実施されました “地元千葉の再発見” の素晴らしい旅!

会長様をはじめ、役員の皆様に心から御礼を申し上げながら、頂きました貴重な  を参考に、思い出が綴れます幸せに感謝を申し上げております。

を参考に、思い出が綴れます幸せに感謝を申し上げております。

改めて、郷土千葉を学ぶことが出来ました企画をして下さいました会長様を初め、役員の皆様に心から御礼を申し上げます。

歴史倶楽部のますますのご繁栄と会員皆様のご健勝をお祈り申し上げまして御礼と致します。

誠に有難うございました。

日 時 平成22年9月20日 (月)  12:00 ~ 15:00

12:00 ~ 15:00

場 所 町内会集会所

出席者 40名 真夏日の残ります秋晴れの佳き日、町内会主催の敬老会が開催されました。

真夏日の残ります秋晴れの佳き日、町内会主催の敬老会が開催されました。

健康を祝し、会員相互の融和 ・ 懇親を深めるための敬老会に40名ほどの千都世会の皆様が出席されました。

石井町内会長様のお祝いのお言葉を頂き、豊田千都世会会長様の乾杯  の音頭で懇親に入りました。

の音頭で懇親に入りました。

皆さまで乾杯

私のお誕生日

私のお誕生日  を添えさせていただきました

を添えさせていただきました

子ども会の可愛い合唱とピアニカの演奏を披露していただきました

この日の為に町内会役員の皆様が前日又、早朝よりご準備頂きました手作りの美味しいお料理を頂きながら

に興じ、町内会の皆様との親しい語らいに和み、

に興じ、町内会の皆様との親しい語らいに和み、

健康に感謝をいたしました楽しいひとときをご一緒させて頂きました。

誠に有り難うございました。

皆様こんにちは。

「暑さ寒さも彼岸まで」と昔から申しますが、朝晩ははっきりと秋の気配を感ずるようになりました。

今までの猛暑の日々にお疲れもありますことと存じます。

これからの気温の変化に体調を整えて素敵な秋の季節を楽しみたいものでございます。

この度、素敵な秋1番のお花を  頂きましたので、早速ご紹介させていただきます。

頂きましたので、早速ご紹介させていただきます。

「猛暑の夏を耐えに耐え、恵みの雨後にやっと咲だした 蓮華升麻 の美しさは格別です。

金水引 はバラ科の多年草でタデ科の他の水引(紅、銀)とは種子の形状が異なります、

ぬすびと萩 の名は、種子の形がぬすびとの足跡に似ているとの事です。」

といただきました。ご一緒にご覧いただけましたら嬉しゅうございます。

蓮華升麻 つりがね人参

露草 ・ ぬすびと萩 金水引

1.日 時 平成22年9月16日 (木)  ~ 17日 (金)

~ 17日 (金)  たり

たり たり

たり

2.研修場所 日光市 川治温泉 宿屋伝七

3.参 加 者 82名

千葉駅集合の朝8時半は、あいにくの大 に見舞われ、参集された皆様は

に見舞われ、参集された皆様は 少し

少し  がなかったようにも。

がなかったようにも。

しかし、2号車と合流の西船橋駅近くでは雨も小 にホットして82名の会員を乗せた

にホットして82名の会員を乗せた  2台は一路靖国神社に向かいました。

2台は一路靖国神社に向かいました。

【日 程】

1日目 9月16日(木)

千葉駅 → 西船橋駅 → (鬼高PA休憩) 首都高速道路 → 靖国昇殿参拝

平日の静かな靖国神社 桜の枝も緑に染めて

お国のために夫を奪われた妻のお立場の皆様が 婦人部 を結成され、今日までの長い年月を強い絆で結ばれて参りましたが、平均年齢が90歳を超えました

高齢化に伴い、今後の活動を継承すべく名称を女性部と改め、 母娘で再出発の運びとなりました。

千葉県遺族会岩崎部長さんは米寿を迎え、ますますお元気にご指導をいただいておりますことに遺児の立場の私たちは大きな喜びとするところでございます。

この度の靖国神社昇殿参拝に岩崎部長様をはじめ妻のお立場の皆様はご主人様に、遺児達は父に想いを寄せ、心安らかにとお祈りすることが出来ました。 合掌

昼食は上野東天紅にて ( HPより)

HPより)  の中より

の中より  のスカイツリーを見る

のスカイツリーを見る

上野東天紅 (昼食) → 首都高速道路 → 東北自動車道 → (佐野SAG休憩) → 日光宇都宮道路 → 鬼怒川有料道路 → 日塩龍王峡ライン → 川治温泉へ

川治温泉  男鹿川と鬼怒川が合流する峡谷にひらけた、静かな温泉郷。

男鹿川と鬼怒川が合流する峡谷にひらけた、静かな温泉郷。

温泉は享保3年の発見といわれ、旅人や湯治の場として古くから親しまれた。

泉質はアルカリ単純泉で神経痛やリウマチに効能ありとされています。

宿屋 伝七 へ到着 研修会・懇親会会場

雨にけぶる窓外の景色に目を移しながら の長旅に疲れを感じました4時を少しまわった頃、美しい庭園に囲まれた静かな佇まいの宿屋伝七に迎えて頂きました。

の長旅に疲れを感じました4時を少しまわった頃、美しい庭園に囲まれた静かな佇まいの宿屋伝七に迎えて頂きました。

研修会においては、活発な意見交換を行いながら、初めてお会いする各市町村代表の女性部の皆様とも親しく、和やかな懇親会に続きました。

2日目 9月17日(金)  たり

たり たり

たり

雨に洗われた美しいお宿の庭園 庭園にヤマボウシを見つけました

庭園を散策して 御世話になりました添乗員さんと

宿屋 伝七  9時スタート → 五十里湖 → 塩原もみじ谷大吊り橋へ →

9時スタート → 五十里湖 → 塩原もみじ谷大吊り橋へ →

前日の雨に洗われた美しい緑の山々、所々にゆっくりと色づき始めた薄化粧の紅葉に目を移しながら、塩原バレーライン  の旅。

の旅。

淵に身を投げた稚児が竜になり身を潜めたので、その名があるという 塩原渓谷の潜竜峡。

箒川 本流にかかる 布滝は塩原十名瀑の一つ と。

ガイドさんの素晴らしい説明にも 残念!

席が右側だったために、車窓からの美しい眺めを  に収めることは出来ませんでしたが、車窓の景色があっという間に、次々に美しい眺めに変身する

に収めることは出来ませんでしたが、車窓の景色があっという間に、次々に美しい眺めに変身する の旅を楽しみました。

の旅を楽しみました。

釣り人発見 ↓ に貴重な一枚を収めることが出来ました。

塩原バレーラインとは 塩原温泉郷を通る国道440号の愛称。

もみじ谷大吊橋をはじめ、塩原渓谷、回顧滝、潜竜峡などの素晴らしい渓谷美を堪能することができる。

秋の紅葉シーズンには、多くの観光客が訪れ賑わいを見せる。

紅葉の見頃 : 11月上旬~11月下旬 と紹介されました。

箒川の豊かな水の流れに ↑ 釣り人発見 部長さん ↑ を囲んで

もみじ谷大吊橋 吊橋を囲む雄大な塩原渓谷は、訪れた人を春夏秋冬、四季折々の美しい景観で迎えてくれます。

もみじ谷大吊橋は、全長320メートルで無補剛桁歩道吊橋としては、本州一の長さを誇ります。

もみじ谷というには、紅葉には少し早い季節に参りましたが、おかげさまで周囲の美しい景色を眺めながらユックリ渡ることが出来ました。

次回は美しい紅葉を眺めながら渡ってみたいと思います。

本州一の塩原もみじ谷大吊橋渡りを記念して

塩原もみじ谷大吊り橋 → 那須大丸 展望台休憩へ

「殺生石」の表示あり 展望台休憩所土産物屋

殺生石 有毒ガスを噴出する那須高原賽の河原にある岩塊。

残念!景色が見えず薄の揺れを見るのみ 御世話になっております事務局のお方 ↑

那須大丸 展望台休憩 → 那須ザ・チーズガーデン五峰館にて昼食

昼食を済ませお土産を購入して会場を後に 好評のチーズケーキ

突然の大 の中の出発でしたが、2日目はお天気に恵まれ、おかげさまで各市町村女性部の皆様との親睦を図ることが出来ました。

の中の出発でしたが、2日目はお天気に恵まれ、おかげさまで各市町村女性部の皆様との親睦を図ることが出来ました。

千葉県遺族会事務局長様をはじめ、事務局、岩崎女性部長様の皆様には大変御世話様になりました。

かつての遺児の寂しさ、悲しみを乗り越えての今日の幸せに、皆様の素晴らしい  に出会い、とても楽しく、充実した研修会を過ごすことが出来ました。

に出会い、とても楽しく、充実した研修会を過ごすことが出来ました。

千葉県遺族会女性部の益々のご発展をお祈り申し上げますと共に、会員皆様のご健勝を 申しあげまして御礼にかえさせて頂きます。

申しあげまして御礼にかえさせて頂きます。

誠に有り難うございました。

この度、「千葉市老人クラブ会員作品展示会」 に初めて出展のお誘いを頂きました。

早速、書道の先生にご指導をお願いに参りましたところ、石川丈山の最初の作品とも言われております富士山を流麗に詠まれた素敵な詩を選んで頂きました。

先生のお話に、師匠でありました故種谷扇舟先生がお好きな詩でも在りましたこともお伺いいたしました。

この大切な詩について先ず、作者の偉大さを学び、3年前に尋ねました素敵な詩仙堂に思いを馳せながら、心を和ませ、先生の御指導に感謝を申し上げ、ひたすら優しく墨を擦り、筆を持ち続けました3週間でございました。

9月11日(土)何とか表具屋さんにお願いする事が出来ました。

今は、練習に悔い無し!の気持ちです。

石川 丈山(1583―1672) HPより転載して学ばせていただきました。

江戸初期の漢詩人。名は凹(おう)。丈山 (じょうざん) は字(あざな)。

六六山人、四明山人、凹凸(おうとつか)などと号した。

代々徳川氏に仕える三河武士の家に生まれたが、大坂夏の陣のとき軍律を犯してとがめを受けたため武士を捨て、藤原惺窩(せいか)に入門して詩を学んだ。

1641年(寛永18年)洛北(らくほく)一乗寺に 詩仙堂 を築いて隠棲(いんせい)し、林羅山(らざん)、元政上人(げんせいしょうにん)ら当時著名な文化人との

風雅の交友を楽しみ、詩文に遊ぶ自適の生涯を送った。

詩仙堂 の名は、中国の詩人36人を選んで狩野探幽(かのうたんゆう)にその像を描かせ、壁に掲げたことにちなむ。

儒学に比して漢詩の地位の低かった江戸初期に、詩作をもっぱらとした点で特異な存在であり、作品は『新編覆醤集(ふしょうしゅう)』に収められる。

とくに「富士山」と題する七絶、

「仙客来遊す雲外の巓(いただき)。神竜栖(す)み老ゆ洞中の淵(ふち)。

雪は(※)素(がんそ)の如く煙は柄(え)の如し。

白扇倒(さかさま)に懸(かか)る東海の天」 は人口に膾炙(かいしゃ)する。

(※)の文字は 糸偏に丸 ですが、どうしても表示をする事が出来ません。

※ 膾炙(かいしゃ) = 人々に広く知れ渡ること。 (辞書より)

詩仙堂(しせんどう) 国指定史跡。HPより転載して学ばせていただきました。

京都市左京区一乗寺門口町(もんぐちちょう)にある山荘。

江戸初期の文人石川丈山(じょうざん)が隠棲(いんせい)した。

詩仙の間とよばれる堂内の四方の壁に、三十六歌仙に倣った中国漢・晋(しん)・唐・宋(そう)の詩人36人の額(狩野探幽(かのうたんゆう)・

尚信(なおのぶ)画、丈山詩)を掲げたところから 詩仙堂 の名が生まれた。1640年(寛永17年)着工、翌年完成。

丈山は以来ここに移り住み、72年(寛文12年)5月、90歳で没した。

以後、丈山を慕って訪れる人も多く、1748年(寛延1)に建物・庭園が改修され、1967年(昭和42年)には大改修が加えられた。

庭園は東南山際に滝をつくり、敷地を貫流する渓流を設け、下部を刈込(かりこみ)物、上部を雑木林とし、中央は白砂敷きとし、閑雅なたたずまいをみせている。

点景物に丈山愛好の 織部灯籠 (おりべとうろう)や ししおどし などがある。

なお、1966年(昭和41年)からは曹洞(そうとう)宗の寺院となり、詩仙堂丈山寺という。

2007年(平成19年)5月4日の京都旅行の折りの  より

より

詩仙堂入り口 座してみる庭園はまさに額縁に収めた名画

詩人36人の額 ししおどし

皆様こんにちは。

いつも多くの皆様に 「友人の庭のお花」 をご覧頂きまして有難うございます。

毎日

の暑い日が続いておりますが、ご健勝をお祈り申し上げております。

の暑い日が続いておりますが、ご健勝をお祈り申し上げております。

現在、16時を前に クーラーの 「温度・湿度」 のお知らせボイスのボタンを押しましたら、

設定は28度ですが 「お部屋の温度 26度」・「湿度 約55%」・「外の温度 34度  」のお知らせに、まだ外は34度

」のお知らせに、まだ外は34度  に

に  です。

です。

この猛暑の折にもお手入れが行き届いて美しく咲き誇るお庭のお花のご紹介を頂きました。

「8月のホームページ更新のご案内をいたします。

庭の花の紹介です。 「ちたけさし」 「大根草」 を載せました。

いずれも40年前宅地開発までは近くの山野に自生してました。

今夏の山野草は例年の美しさは見られません。

猛暑つずきで心配なのが適度の湿度と木陰を好む 「蓮華升麻」 がまだ蕾のままです。

白洲正子さんが森の妖精と称した美しい花の開花を心待ちにしてます。」

と、頂きましたので、ご一緒にご覧いただけましたら嬉しゅうございます。

ちたけさし もみじ葵 大根草 とくだま擬宝珠