2008年9月19日 (金)

の接近に夜半少々波高し。

の接近に夜半少々波高し。

日の出 05:21 波静か

日の出 05:21 波静か  ★ 日没 17:40

★ 日没 17:40

クルーズスケジュール 終日航海 At Sea (太平洋クルーズ)

ドレスコード (今夕の服装) インフォーマル Informal

男性 : スーツ、ジャケットにネクタイなど

女性 : ワンピース、ツーピースなど

17:00頃より上記の服装でお過ごし下さい。

先ず船内新聞の記載事項を確認後、朝食会場の「リドカフェ&リドガーデン」へ

開放感あふれるビュッフェスタイルのレストラン。

オープンデッキで爽やかな朝の風を感じながらの朝食は爽快でした。

初めての船旅に、どんな催し物が どこで美味しい

どこで美味しい

タイムがありますか等を詳しくチェックしながら効果的に楽しむことが出来ましたように思っております

タイムがありますか等を詳しくチェックしながら効果的に楽しむことが出来ましたように思っております

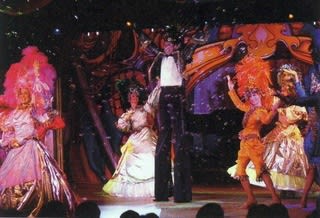

「ハリウッドシアター」と呼ばれる素晴らしい会場で「本格的なショー」と「武士の一分」の映画上映又 「ビンゴ大会」「船長のよもやま話」等々を楽しみました

「飛鳥」ならでの施設に感激致しましたと同時に、この図書室に40日間のクルージングに短歌の指導者として乗船しました鶴岡先生が記念に贈呈された先生の著書を拝見する

事が出来ました事は大きな喜びでございました。

「ビスタラウンジ」 「フォーシーズン・ダイニングルーム」

「ビスタラウンジ」

船首に位置しています。  に恵まれ、壮大な大海原のパノラマに魅了されました。

に恵まれ、壮大な大海原のパノラマに魅了されました。

音楽・映画鑑賞などの後のひとときは

タイムを楽しみました。

タイムを楽しみました。

「フォーシーズン・ダイニングルーム」

エレガントで広々としたメインダイニングでの最後の夜は Informal にて、本格的なフレンチディナー  乾杯の

乾杯の が特別美味しく頂きました。

が特別美味しく頂きました。

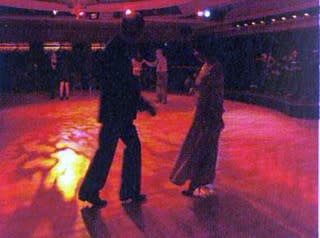

素敵なディナーの後は、最後の

タイムを楽しみました。

タイムを楽しみました。

ほんの少し頂いた  と

と  の接近に、足下が揺れて、きちんとステップが踏めませんでしたがこれも船上パーティの思い出になりました。

の接近に、足下が揺れて、きちんとステップが踏めませんでしたがこれも船上パーティの思い出になりました。

尚、船内ではカメラマンが活躍しておりまして、知らない間に沢山の思い出 が展示されます。

が展示されます。

この一枚も友人に撮っていただいていた時のものですが「不要のお方は箱にお捨て下さい」と記されておりましたが、折角ですので捨てずに記念として4枚購入して

参りました。ちなみに1枚 840円でした。

夜10時過ぎ頃だったでしょうか、台風  が接近。

が接近。

船長さんから「今、横浜港が閉鎖されました。到着時間が多少変更になるかも知れませんが、全く心配ありません。」等々、放送がくり返し行われベットの揺れも少し

感じましたが、幸せな夢心地でいつの間にか

2008年9月20日(土)素晴らしい秋

早朝の船長さんの放送に目覚めました。

「おかげさまで台風 がそれて快晴です。予定通り9時5分横浜港に入港致します。」 に、二人同時に「残念!」「入港が遅れればもう少し船の旅を満喫できますのにネ!」と不謹慎な言葉を発してしまいました程に素敵な旅でございました。

がそれて快晴です。予定通り9時5分横浜港に入港致します。」 に、二人同時に「残念!」「入港が遅れればもう少し船の旅を満喫できますのにネ!」と不謹慎な言葉を発してしまいました程に素敵な旅でございました。

早朝のデッキに佇み、名残惜しく横浜港をはじめ、最後の記念  を何枚も撮りました。ちょっと素敵!と思いますが

を何枚も撮りました。ちょっと素敵!と思いますが

未熟な ですが素晴らしい秋

ですが素晴らしい秋  の様子をご覧いただけると思います。

の様子をご覧いただけると思います。

「飛鳥の旅」は遠い存在と思っておりましたが、友人のお誘いに夢が現実に とても嬉しく心から感謝を申し上げております。

とても嬉しく心から感謝を申し上げております。

K様有り難うございました

又、ご一緒できます日を楽しみに致しております

函館港の夕日と 「飛鳥 Ⅱ」

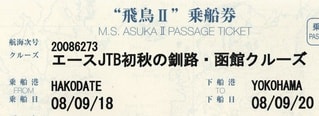

行 程

一日目

9月18日 (木)  羽田空港 発

羽田空港 発  函館空港 着 12:00 函館朝市にて昼食及びショッピング ~ 終日自由行動でした。

函館空港 着 12:00 函館朝市にて昼食及びショッピング ~ 終日自由行動でした。

ブログの友人、函館の朧月夜様のご案内の先ず「イカ刺し」に舌鼓をうち、後に五稜郭まで久々に函館の街を散策致しました。

懐かしい路面電車にも乗ってみました。

「五稜郭」 パンフレットより抜粋

函館市にある五稜郭は日本で初めての洋式城郭で、1857年より着工、7年の年月をかけて1864年に完成しました。

1853年黒船の来航により開国を迫られた幕府は1854年日米和親条約を締結し、箱館を開港場の一つとしました。

箱館奉行所は産業の発展に力を注ぐ一方、箱館の防御強化に努めました。

五稜郭の築造も徳川幕府により北方防備の拠点として進められました。

五稜郭は砲台となる5つの稜堡(りょうほ)をもつ星形の平城でその外側を土塁と塀が囲み大砲の攻撃に耐えるように高い城壁ややぐらはおかずに土塁は低く厚くされました。

内部の広場には奉行所の建物や役宅が置かれましたが、戌辰戦争のとき榎本武揚が率いる旧幕府軍の本拠とされ、大部分が焼失し、現存するのは倉庫一棟のみとなっています。

展望台ガラス越しの  現存の倉庫でしょうか

現存の倉庫でしょうか

函館駅 路面電車

乗船記念に  遠くに五稜郭を望む函館港の夜景

遠くに五稜郭を望む函館港の夜景

待望の乗船

先ず、「アスカデイリー」にてスケジュール確認。

夕食までの一時、豪華船内見学 ~ 「プロダクションショー」 を楽しみました。

夕食(19:45) ~ ドレスコード カジュアル にて函館の夜景を臨みながらの中華料理。

いよいよ出港間近に

地元の皆様と一緒に 「イカ踊り」 を楽しんで 私 ↑

地元の皆様の 「イカ踊り」 とドラの音に送られて 函館港 (22:00出港) ~~~

生バンド演奏による

タイム(18:00~24:00)一泊めは 「イカ踊り」 に送られた後、初めての船上パーティを楽しみました。

タイム(18:00~24:00)一泊めは 「イカ踊り」 に送られた後、初めての船上パーティを楽しみました。

ダンスの後は 「グランドスパ」 と言われる展望の良い大浴場が魅力的でした。

とても幸せです。ゆっくり休ませていただきます

軽雪五十周年記念誌上短歌大会開催

「巻頭言」より

軽雪が創刊されたのは昭和34年で、今年は第50卷、五十周年となりました。

従来、記念行事は合同歌集の出版と祝い旅行などを行って参りましたが、昨年創刊者の土屋正夫先生を亡くしました。

そこで今回は、五十周年と土屋正夫先生の一周忌を兼ねて、7月26日にささやかな集いをもち、誰でも参加できるように、記念誌上短歌大会を企画しました。

遺歌集である第十九歌集 「陶印」 (2008.7/27にUP) もご命日の7月27日に刊行されました。

先生の最後の御歌集をどうか皆様お読み下さり、最後まで短歌に情熱をかけてこられた先生をお偲びして頂きたい。

今日まで軽雪を支えてきて下さった多くの先輩に感謝し、また、新しい会員の皆様がそれぞれ出来ることで授けて下さっている事にもお礼を申し上げます。

これからも皆で向上していきたいと考えております。

誌上短歌大会の選者として外部から大島史洋先生に加わって頂きました。

厚くお礼を申し上げます。

上記の企画に35名の皆さんが参加され、今号発行の「軽雪」に入選歌が発表されました。

大島史洋先生選

一位 年とれば動物の様に単純でいいかまわりが回っていくもの SA様

寸評 こういう飄々とした老いを、私もむかえたい。

上句から下句にかけての展開にちょっと意外性があり、いいと思いました。

二位 父の名を書きたし古希を迎ふるに戦争遺児とふ呼び名は消えず 私の歌

寸評 悲しみの深い歌。びっくりしました。

どういう状況で出生されたのだろうかと、色々想像したりしました。

三位 師の逝きて春巡り来ぬあさなあさな見給ひし辛夷咲き満ちをらむ SI様

寸評 心のこもっている歌。さわやかな感じもいいです。

この度の事に、言葉にならないほどの感激を頂きました。

浅学の身ではございますが、今日までご指導を頂きました鶴岡美代子先生、そしてこの度の選者の大島史洋先生に心から御礼を申し上げます。

昨日、旅行準備のデパート巡りに時間を費やし、夕方遅い帰宅にポストに「軽雪」を確認。

今号には入選歌の発表有りに、早速開封をと思いましたら留守電ありの点滅に気づきました。

先輩の皆様からの嬉しいお祝いのお言葉でした。

私が短歌を始めました動機は、2000年、レイテ湾に散華した父への慰霊巡拝でした。

ただ一度、父に会ったことのあるような記憶の中で、親戚縁者から聞く父へのイメージが美化され、歳を重ねるたびに懐かしく父を偲ぶ気持ちを歌に詠み始めました。

勿論、素晴らしい先生との出会いがありましたことが一番大切に思う事でございます。

選者の先生にはとてもご心配をおかけしてしまいましたが私は 、父が通信の教官として海軍兵学校に勤務の時に「呉海軍病院」 で出生。

親戚縁者からは誰よりも幸せに誕生しました事を聞かされておりますが、両親の愛情に勝るものはない!と長い間、勿論今も思い続けております。

この度の感激を励みとし、命ある限り鎮魂の歌を読み続けたいと思います。

鎮魂歌は毎月発行される 日本遺族新聞「九段短歌」に投稿しております。

投稿開始から平成21年10月15日号にて5年めを迎え、貴重な紙面に丁度50首の掲載を頂くことが出来ました。

投稿歌より抜粋

わが生れし江田島訪へばよみがへる母に抱かれし遠き日恋し

呆然と戦死の公報握りしめ若き日の母土間に立ちゐつ

なきながら戦死の公報握りゐし若き日の母眼裏にあり

かの夏の薄暗き本堂に父の名の白木の箱抱く母は二十五歳

われ5歳白木の箱に寄り添ひき父の戦死を知るよしも無く

父戦死(なき)後祖父母のもとで嫁ぎたる母を恋ひたり夜の頬の冷え

変色の軍事郵便読みをれば非常時国防銃後と続く

「クレデマツ」の最後の電報色あせて母の遺品の中より出でぬ

散華せし父の温もり知らぬ吾に慰霊の旅路波音たかし (慰霊巡拝にて)

父の魂乗りゐむ「鳥海」へ届けよとレイテの海へ献花を捧ぐ (同 上)

再婚をせし母の名を添へられぬ位牌を抱きてレイテを訪ぬ (同 上)

三ヶ根山に高くそびえる比島観音五十万のみ霊に慈愛をそそぐ (愛知県三ヶ根山)

殉国の七士と刻む墓訪ぬお香を焚きつつ心は迷ふ (同 上)

ブーゲンビル島にて撃墜されし五十六の搭乗機の椅子赤錆の浮く(山本五十六記念館)

検閲に本意書けざる文のなか吾の成長ひたすら祈れり

海軍が海軍がねと語りゐる卒寿の叔母の涙に濡れて

墓石に海軍中尉の彫り深しレイテに果てし父偲ぶ文字

父らしき人の背にゐしわが記憶ただ一度の夢かはかなし

哀悼の「靖国の家」の標識も語るも今や知る人少なし

房総の「平和の礎」に刻まるる1600余のみ柱のみ名 (沖縄戦跡巡拝)

一村の全滅したる跡に建つ「しづたまの碑」に花絶ゆるなく (同 上)

訪ふたびに涙にかすむかの日々よ摩文仁の丘に平和を祈る (同 上)

過去の日のありて今在る幸せを思ひて八月武道館にあり

三月十日の映像いく度も繰り返す焼夷弾の雨と焼け跡の叫び (東京空襲)

空襲に焼かれし人らの脂にて言問橋に黒じみ残る (同 上)

我知らぬ父の戦歴調べゐる文書の文字が涙にかすむ

父の名を書きたし古稀を迎ふるに戦争遺児とふ呼び名は消えず (短歌大会第二席に入選)

正座して玉音放送聴きし日はわれが五歳のあの夏座敷

戦争の傷跡深しわれら今語り継ぎゆくも父は還らず

亡き父を偲びて詠みし歌幾十小さき歌集に収めて供ふ

父偲び九段短歌に歌詠みて貴重な紙面に五十首となりぬ

9月定例会は、千葉県東葛飾地域の北端 「利根川と江戸川」 の分岐点に位置した 「関宿」 及び 「流山」 を訪ねます。

上記のご案内に、6月の北茨城市・常陸太田市の旅 参加者90名を更新し、92名の大勢の皆様が参加されました。

午後遅くには  の予報に心配をしましたが、残暑が舞い戻りましたかのような

の予報に心配をしましたが、残暑が舞い戻りましたかのような  の一日、汗を拭き拭き、健康増進を図りながらの有意義な散策が出来ました。

の一日、汗を拭き拭き、健康増進を図りながらの有意義な散策が出来ました。

1.開催日 平成20年9月7日(日)予報が外れて

2.参加者 92名 (歴史倶楽部始まって以来の参加者です)

3.集 合 千葉NTT前 7時45分

4.行 程

(1) 関宿訪問先

① 千葉県立関宿城博物館(学芸員の説明を頂く)

② 日蓮宗宝樹山実相寺 (住職のお話を頂く)

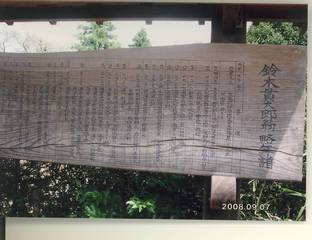

③ 鈴木貫太郎記念館 (自由見学)

野田市関宿方面 “関宿藩と関宿”

関宿は関東平野の中心にあり、戦国時代には「関宿を支配することは一国を支配するのと同じくらいだ」と言われるほど重要な所でした。

ここを手に入れるために戦国大名が戦いをくり返しました。近世に入ると徳川幕府は関宿藩を置き、譜代大名に関宿をまかせました。

藩主は江戸で老中等の職に就くと共に、地元関宿では「洪水対策、新田開発及びお茶の栽培」に力を入れました。

利根川と江戸川が分かれる関宿は河岸(川の港町)として栄えると共に「日光東往還」(日光街道の脇街道の一つ)の宿場町としてとても賑わいました。

関宿城は、今から 500年 以上前に建てられたと言われています。

佐倉城、忍城 (家康の四男松平忠吉が藩主、中山道の裏街道宿場町。現埼玉県行田市。)等とともに江戸城を守る重要な城の一つでした。

① 千葉県立関宿城博物館

利根川と江戸川の分岐点(展望室ガラス越しの )

)

幕末の老中、久世広周を輩出した関宿藩 5万石の本拠地「関宿城」を再現したものです。江戸川などの水との戦いの歴史に関わる資料が多数展示されています。

関宿城の歴史は、長禄元年 (1457) 古河公方の重臣によって、茨城県総和町水海より現在の地に築城されたのが始まりと言われています。

徳川家康は、ここを「江戸の北の砦」と重視しました。

利根川と江戸川の分岐点にあり、まさに濠の役割を果たし川と低地を要害とした平城であったと説明いただきました。

② 日蓮宗宝樹山実相寺

応永16年(1409)日英上人の創建

境内には関宿城本丸から移築した客殿があり、本堂には久世家歴代の藩主と奥方の位牌が安置されている。

また、墓地内には、鈴木貫太郎氏や弟鈴木孝雄氏 (靖国神社宮司) 等のお墓がありますが、とても質素なお墓にビックリ致しました。 合掌

③ 鈴木貫太郎記念館

太平洋戦争終結時の内閣総理大臣であった、鈴木貫太郎氏の記念館。

鈴木貫太郎氏が愛用していた海軍時代や侍従長時代の礼服、又当時を偲ばせる遺品が数多く展示されています。白川一郎画伯が描いた「最後の御前会議」の油絵がおさめられておりました。

(2) 流山市訪問先

① 流山市立博物館 (学芸員の説明を頂く)

② 常与寺

③ 閻魔堂

④ 近藤勇陣屋跡

⑤ 一茶双樹記念館 (館長さんの説明を頂く)

流山市 “廃藩置県と流山”

江戸時代から明治時代に入り、封建国家から近代国家へと移りましたが、地方においては、明治 4年(1871) に廃藩置県 が行われ、現在のような県が生まれました。

しかし、東京近郊の各県がほぼ今の県域となるのは、それ以降となりました。

千葉県でも幾多の変遷がありました。

その理由の一つは、江戸時代の江戸周辺が、幕府直轄領と大名領 (関宿藩 ・ 佐倉藩など)とが複雑に入り組んだ事情にあったためです。

流山周辺だけを考えてみても、明治元年 (1878) 幕府直轄領及び田中藩本多家飛地領が上知(上知、土地を返納すること)され、下総知県事や武蔵知県事の支配地となっています。

翌年には、知県事から葛飾県や小菅県に名称が改められています。

明治 4 年 7 月 の廃藩置県により、関宿藩なども関宿県などとなりました。

次いで11月には葛飾県や関宿県など七県が統合されて印旛県が設置されました。

明治 6年 印旛県と木更津県の合併により千葉県が誕生しました。

ほぼ現在の県域となるのは、明治8年の新冶県の廃止による利根川以南の香取郡など三郡の編入と、利根川以北の結城郡など三郡と、相 郡と葛飾郡の一部の茨城県への編入後のことです。

① 流山市立博物館

東深井古墳群の出土品が玄関でお迎え

市立中央図書館と同じ建物の中にあります。この地は江戸時代田中藩の所領地でありました。

つまり「葛飾県庁、印旛県庁」がおかれていた所でもありました。

元和2年(1616) 田中藩本多家の祖政重は数々の戦功により家康から下総1万石を拝領した。

明治元年 (1868) 12月葛飾県が誕生し、仮役所が東京薬研堀に置かれた。

翌年 2月正月本多藩は安房国長尾と国替えになったため、この地を県庁と定め、同月 18日に移転、3月に御用始めを行った。

その後、明治 4年府県の統廃合により印旛県が誕生。

引き続き明治 6年千葉県に統合されるまで県庁としてこの地が行政の中心舞台となっていたそうです。

② 常与寺

印旛官員共立学舎跡の碑

鎌倉時代創建の日蓮宗寺院。県庁所在地当時の史跡「印旛官員共立学舎跡の碑」は、いわば千葉師範学校(現在の千葉大学)発祥の地。

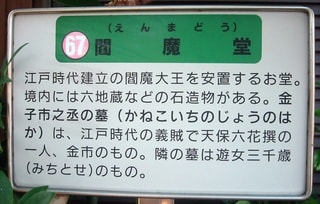

③ 閻魔堂

④ 近藤勇陣屋跡

流山の低地の、町並みの中にある閻魔堂前の通りには「近藤勇陣屋跡」と書かれた碑が建っています。

この碑は高さ約1mあり、昭和 51年 (1976) に流山観光協会によって建てられました。

近藤勇が最後に隠れていたのが、酒造業を営んでいた長岡屋。旧長岡屋土蔵の前に「近藤勇陣屋跡」の碑があります。

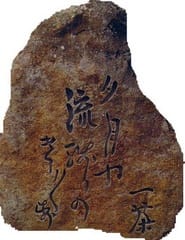

⑤ 一茶双樹記念館

小林一茶と親交の深かった俳人秋元双樹屋敷跡に記念館は建っています。 記念館には、秋元本家、双樹亭、一茶庵、枯山水庭園などが一般公開されています。

枯山水庭園 夕月や流残りのきりぎりす

会長さんを初め、役員の皆様のおかげで千葉県の歴史を改めて学ぶ機会に恵まれましたことに心から感謝を申し上げております。

そして貴重な資料を基に「旅の思い出」  が綴れますことも喜びとするところでございます。

が綴れますことも喜びとするところでございます。

又、回を重ねるたびに参加者が増えますことは、会長さんを初め、役員の皆様のご尽力、そして見事なまでのチームワークに他ならないと敬意を表しております。

未熟なブログですがお読みいただきまして、訂正箇所などご指摘頂けましたら幸いに存じます。

歴史倶楽部の益々のご発展と役員の皆様のご健勝をお祈り申し上げまして御礼にかえさせていただきます。

有り難うございました。

8月30日(土曜日)息子の朝食はお休み  に朝寝坊

に朝寝坊  と決め込んでルンルン気分の早朝に

と決め込んでルンルン気分の早朝に

が鳴り響きました。

が鳴り響きました。

緊急事態発生 と察知、先ず

と察知、先ず を取りましたら、大和田さんから「

を取りましたら、大和田さんから「 を見て頂けましたか」「いいえ」「やはり、信田が29日の夜に亡くなりましたよ」「エッ!本当ですか」

を見て頂けましたか」「いいえ」「やはり、信田が29日の夜に亡くなりましたよ」「エッ!本当ですか」

愕然として次の言葉を発することが出来無いほどのショックを受けました。

(しばらく無言) の「もしもし」の声に我に返り「ご免なさい」と申しますと 「すぐに

の「もしもし」の声に我に返り「ご免なさい」と申しますと 「すぐに  を開けて訃報通知をご覧頂き、千葉方面の方の連絡をお願いしますね」「はい、分かりました」が精一杯でした。

を開けて訃報通知をご覧頂き、千葉方面の方の連絡をお願いしますね」「はい、分かりました」が精一杯でした。

日 程 通 夜 平成20年8月31日 (日) 18:00 ~ 19:00

告別式 平成20年9月 1日 (月) 12:30 ~ 13:30

場 所 新横浜総合斎場

先ず上記の日程の詳細の「訃報通知」をFAX送信、しかし半数の方が送信不可

はOK

はOK

送信の方はOK

送信の方はOK  が留守電になっていない方等々、私達の年代になりますと文明の利器たる物の利用度の低さを痛感致しました。

が留守電になっていない方等々、私達の年代になりますと文明の利器たる物の利用度の低さを痛感致しました。

手術後、会社の役員として最後の年を全うしたいとお仕事に復帰された時でしたがグループの皆さんには今しばらく公表しないで欲しい!のお言葉は重荷でした。

グループの集まりがある度に男性の皆さんから 「最近、信田は出てこないね。」

私「次回欠席されたら除籍って言っておきますね。」

と苦しいお返事をしておりましたが、昨年6月再発  の為の検査入院と

の為の検査入院と を頂きましてからはグループの皆さんにお話申し上げて、ご快復を祈っておりました。

を頂きましてからはグループの皆さんにお話申し上げて、ご快復を祈っておりました。

お年賀状も頂き、ご快復を確認しておりました矢先の訃報でした。

中学校の同級生として、生徒会活動などもご一緒した尊敬する友人の一人でした。とても残念です。

グループの皆さんもそれぞれにご活躍に多忙の折りではありましたが、通夜には男性 2名が参列、告別式には男性 5名、女性 4名が最後のお別れに新横浜の斎場に参列致しました。

大学時代のご友人の温かいお言葉の弔辞に悲しくも嬉しく拝聴させていただきました。

信田さん、沢山の思い出を有り難うございました。

安らかにお眠り下さいませ。 合掌

にとても癒されております。

にとても癒されております。