千葉実年大学校 歴史倶楽部 平成20年1月定例会

1.開催日 : 平成20年1月25日(金)

2.集 合 : 地下鉄・東西線 「浦安・改札口前」 9時30分

3.参加者 : 72名

4.行 程

千葉県浦安市といえばディズニーランドのある町として有名ですがこの度は浦安市の中でも昔の 漁村の面影 を今に残す 元町地区東西線浦安駅周辺エリアの総称)を地元のボランティアガイド

泉 美代子様 のご案内 を頂きながら2時間半の散策を楽しみました。

江戸川を望んで 山本周五郎が住んだことのある船宿

先ず渡し場跡見学浦安は東京と隣接していながら、その間を江戸川に隔てられていたため、長い間対岸の葛西へは渡し船で移動していました。

昭和15年の浦安橋開通により対岸へは徒歩や自転車で渡れるようになったため渡し船は廃止され今では史跡表示板を残すのみとなりました。

山本周五郎の「青べか物語」ゆかりの吉野家を見下ろし西水門を通過するところでは、右手前方にディズニーリゾートの山がかすかに望めます。

ここから階段を降りて、境川沿いを歩きました。

浦安市を流れる境川の風景

境川

境川は江戸川の支流で本市の中央を東西に貫通して流れ、東京湾に注いでいます。

江戸時代より漁業を生業としていた人々は、この川に漁船を係留し、陸と海とをつなぐ通路としたほか、川の水は、飲料水や炊事・洗濯の水に利用されるなど、日常生活に欠かすことの

できない役割を果たしてきたそうです。

昔のような活気あふれる漁師町の風景は見られなくなりましたが、境川は浦安発展の歴史を示すものであり、浦安の母なる川として、今もなお、私たちを見守り続けているのです。

と説明されました。

清瀧神社(せいりゅうじんじゃ)

大海津見神(海の神)が祀られている。鎌倉時代初め(1196年)に建てられたと言われています。

ボランティアガイド泉 美代子様 清龍神社

(1)本殿

(昭和57年10月20日 浦安市指定有形文化財) は安政2年(1855年)村人が長年にわたって積み立てたお金で、本殿をつくりました。

言い伝えでは、絵図師 高間 惣次郎が図を描き、上総国から買い求めたケヤキの大木一本を用いて、大工の棟梁である備前 松五郎(下総国多古、中村 文蔵の弟子)が建設したものであると

いわれています。

建築様式は、木造三間社、流造りで、屋根は銅板で葺かれています。社殿には龍、浦島太郎、千鳥などの精巧華麗な彫刻が施されて海の神社として特徴が現れている。

(2)富士塚

富士山は、古くから山岳信仰の対象として崇められ、参拝の登山は、室町時代に始まったと言われています。

江戸時代には富士講が組織され、盛んに富士登山が行われたり、 富士塚 がつくられたりしました。ここの富士塚は高さ4.5mと立派なものです。

富士山に参拝に行けないときは、この富士塚に登る事で同じご利益があると言われています。

本 殿 富士塚

旧宇田川家住宅 (浦安市指定有形文化財)

明治2年(1869)に建てられた。年代がはっきりしているものでは、浦安市内で一番古い民家である。

主に商家として使われ、道路に面した店の部分と裏の住宅部分からなっている。このタイプの家は、関東では数少ない貴重な旧家です。

当初は、米屋、油屋、雑貨屋、呉服屋、など商家として使い、大正3年(1914)に宇田川林太郎が「浦安郵便局」、昭和21年(1946)には宇田川喜作が診療所を開き、昭和48年(1973)まで

医院として使われてきました。

昭和58年(1983)宇田川喜作氏より寄贈され、翌年7月1日より一般公開されています。

旧宇田川家住宅 宇田川家の縁側で日向ぼっこの皆さん

旧大塚家住宅(千葉県指定有形文化財)

旧大塚家住宅は、建築構造と様式の特徴などから、江戸時代末期に建てられたと推定されます。

大塚家は農業と海苔の生産販売をした兼業農家でした。建築様式は茅葺きで木造平屋建てです。

間取りは中央に大きな居間があり、左手に小部屋、左手奥に客座敷があります。

この家の大きな特徴は、屋根裏2階を設けていることです。

昔から、度重なる洪水に悩まされた人たちの知恵で、家財道具などをおき、避難場所に使うなどして被害を最小限にする工夫がされています。

昭和60年5月、大塚正次氏より寄贈され、昭和62年8月1日より一般公開されています。

旧大塚家住宅 8帖間の座敷 海苔網の手入れと海苔簾編み

庚申塔 (こうしんとう)

この庚申塔は、正徳5年(1715)1月猫実村の庚申講の信仰者たちによって建てられました。青面金剛菩薩を刻んだ庚申塔では、市内最古のものです。

塔には悪疫を押えつける青面金剛菩薩が邪鬼(たたりをする神)の上にたち、下には庚申の干支にちなんで「見ざる」「聞かざる」「言わざる」の 三猿が刻まれています。

この庚申塔は、現在も「猫実の庚申塔様」「西の鎮守様」として親しまれています。

豊受神社

平安時代の終わり(1157年)に建てられたと言われ、浦安で一番古い神社です。地元の人々には「神明様」の愛称で親しまれています。

豊受神社 ご朱印

江川跡

堀江2丁目にあたる江川児童公園周辺は、かつて沢山のベカ舟が係留されていた入江です。

この一帯は「江川」と呼ばれ、出船、入船は活気があり、風や雨が強く海が荒れた日や海苔採りで帰りが夜になる時等は、提灯を持って父や夫の帰りを待つ女性の姿が見られました。

それは漁師町ならではの情緒あふれる風景でした。

しかし、昭和46年漁業権全面放棄によって浦安の漁業は終りを告げ、漁師の命とも言うべき漁船は売られたり、焼かれたりして、江川から姿を消しました。

泉様が 「あれがベカ舟ですよ」 の説明に急いでシャッターを切りました。

郷土博物館

さまざまな昔の生活体験が出来る市民参加の体験型博物館です。

(1)浦安の街:屋外展示場「海と暮らす」

中庭に出ると屋外展示場があります。

ここでは漁師町として活気に溢れていた昭和27年頃の街並みを再現した「浦安のまち」が迎えてくれます。

郷愁感溢れるこの街並みは、路地裏から音までまるでタイムスリップしたような雰囲気を感じさせてくれます。

天ぷら屋 は、山本周五郎が昭和初期の浦安を舞台に描いた「青べか物語」に登場する「天鉄」をイメージしています。

実際に周五郎も浦安に滞在していた時(昭和3~4年)に何度も足を運んでいたそうです。浦安を舞台に描かれた「青べか物語」に関する展示を行っています。

「まち」の中を流れる川は、浦安の人々のくらしの中心であった澄んだ「境川」の清らかな流れをイメージして、川には「 打瀬船」や「ベカ舟」が浮かんでいて体験試乗する事が出来ます。

天ぷら屋 「天鉄」 打瀬船・ベカ船の体験試乗場所

(2)船の展示室 「海を駆ける」

ベカ舟(海苔・貝採取)製造の実演。

(3)テーマ展示室 「海とともに」

干潟のジオラマ(模型)多種多様な漁法、浦安の言葉(浦安弁の世界)を味わえます。

以上、前半の行程は12,000歩ほどの散策に程良い空腹感を覚え、後半の行程の新年会会場の「オリエンタルホテル」 に歩を早めました。

素敵なホテルでの美味しい

に舌鼓を打ちながら、大勢の皆さんが18番の素敵な歌声

に舌鼓を打ちながら、大勢の皆さんが18番の素敵な歌声  を披露し、楽しいひとときを過ごしました。

を披露し、楽しいひとときを過ごしました。

集合時は少々気温も低く、背を丸め気味のスタートでしたが、 泉様 のご案内にとても興味深く、楽しい散策をすることが出来ました。

会長さんを初め、役員、担当役員の旗持ちに一日お疲れ様でございました。

有り難うございました。

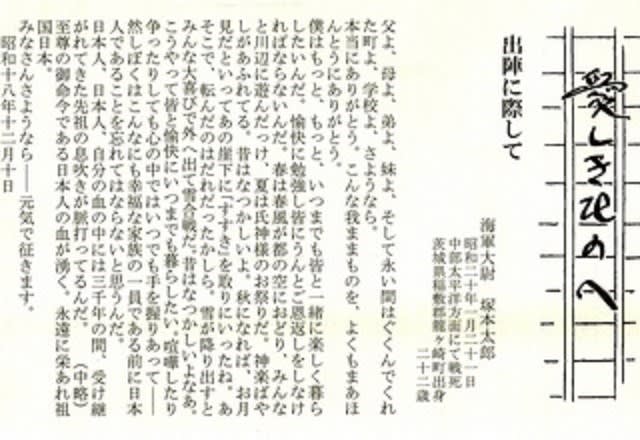

平成20年1月靖国神社社頭に掲示された遺書

出陣に際して 海軍大尉 塚本太郎様 22歳

「父よ、母よ、弟よ、妹よ、そして長い間はぐくんでくれた町よ、学校よ、さようなら。

本当にありがとう。こんな我がままものを、よくもまあほんとうにありがとう。 (中 略)

至尊の御命令である日本人の血が湧く。永遠に栄えあれ祖国日本。

みなさんさようなら ー 元気で征きます。」

昭和18年12月10日

以上は上記の遺書の一部ですが、涙無くしては読めません。

残念!を何度唱えても唱えきれません。

私たち遺族は永遠に心が癒えることはありません。

戦争の悲惨さ、悲しみを経験した者は生命の大切さを心から願うのです。

昨今の親が子を、子が親をの悲しい報道に心が痛みます。

懸命に生きていこうではありませんか。

本日(1/27)の千葉日報歌壇作品よりご紹介させていただきます。

去りゆきし90年に無駄なるは戦地の5年今も悔いあり

「評」大島 史洋先生

「91歳になられての感慨です。

戦争を知らない世代のためにも、戦争をうたい続けていってほしいと思います。」とありました。

私たち遺族は、夫へ、父へ、兄へ、弟へ、うたを詠む事で心の安らぎを覚えます。

今号にも全国から鎮魂の歌が寄せられました。

ご一読いただければ幸いに存じます。

忠霊の墓碑に刻みし夫の名を指になぞれば秋虫の鳴く 角田市 女性

持ち帰るミャンマーの石父知らぬ我の手の中待ちつ母逝く 大阪府 女性

永らへし母の眠りの深くして還らぬ父を尋ねてゐしや 大阪府 女性

戦争の苦しみ語る映像の体験者を羨む父失ひしわれは 青森県 女性

地吹雪の嶺の裏側はるかなりサハリンの地に兄は眠りぬ 青森市 男性

胸に抱く戦死の兄の遺骨箱名札が入る空し音して 篠山市 男性

父母宛に残せし知覧の若い遺書溢れる涙で文字だに読めず 出雲市 男性

手をあはせひたすら祈る今日も又父の面影セピア色なり 静岡県 男性

つつましく貯めていとまも出来た今95歳に比島は遠い 井原市 女性

秋深み虫の鳴き声呼ぶごとく兄伍長の碑に夕日照らしぬ 京都市 男性

戦死せし父を恋ふるは62年過ぐ歳月のけふこの頃に 千葉市 女性

亡き父を偲びてレイテの方に向き摩文仁の丘に両掌を合はす 千葉市 私

昨年12月の鎌倉散策でしたが歴史倶楽部として13年連続実施した「秋の鎌倉」は今回が最後と伺っておりましたので、忘れかけた記憶を  を頼りに記録に留めておきたいと思います。

を頼りに記録に留めておきたいと思います。

千葉実年大学校 歴史倶楽部 12月定例会

1.開催日 : 平成19年12月2日(日) 参加者26名

平成19年12月7日(金) 参加者38名

2.集 合 :JR鎌倉駅・江ノ電側「改札口」を出た広場 9時30分

3.行 程

1)江ノ電乗車「鎌倉」 → 「腰越」着

腰越周辺は、昔からの漁業の町です。毎朝つり船が出ます。新鮮な魚が獲れます。

珍しい路面電車

2)龍口寺:腰越駅より西へ徒歩10分

日蓮上人の龍ノ口法難の刑場跡に延元2年弟子の日法が建立した日蓮宗の大本山のひとつ。

見事な彫刻を施した山門は江戸時代の作。

裏山に登ると仏舎利が、五重塔の意匠も見事です。

日蓮上人が閉じこめられた「土牢」も残っています。

3)満福寺:腰越駅より東へ徒歩5分

行基が天平16年に悪病の流行を鎮める為に開いた寺です。京都大覚寺派真言宗です。

元歴2年5月、源義経が平家を滅ぼし凱旋してきたおり、頼朝に鎌倉入りを拒まれ当寺に逗留した。

弁慶が頼朝の勘気を鎮めるため「腰越状」を書いた地として知られる義経ゆかりの寺です。

満福寺本堂内の襖は義経や弁慶の物語を鎌倉彫の技法による漆画となっており、天井には鎌倉彫の花の絵が描かれています。

弁慶の腰掛け石

4)小動(こゆるぎ)神社:満福寺より5分

小島岬の一角にある神社。地区の氏神で、腰越五ヶ町の鎮守。

境内にある展望台からは、江ノ島から三浦半島までがパノラマ展望出来ます。

5)昼食「秋田屋」:満福寺より徒歩2分

秋田屋は船宿で、毎日釣り人を乗せた船が沖に出るそうです。

生しらす、生のり等新鮮な海の幸に舌鼓を打ちました。

6)江ノ電「腰越から江の島(藤沢市)」へ

江の島駅から徒歩15分で島内へ。

周囲4kmの断崖絶壁の小島で、島全体が江島神社の境内です。

島内の道路も殆ど参道です。

7)江島神社

1,400有余年昔、欽明天皇の代から風光明媚な霊島。

源頼朝が武運祈願に弁天像を祀った。

御祭神は、天照大神が須佐之男命と誓約された時に生まれた神で、三人姉妹の女神です。

江島神社は「辺津宮(へつみや)、中津宮および奥津宮」の3宮の総称で、それぞれに海の守護神である女神を祀ってあります。

弁財天は特に、音楽・芸能の守護神として有名です。

日本三大弁財天を奉る江島神社 竜宮城を模して造営された御神門

①辺津宮(下の宮):建永元年(1206)将軍・源実朝が創建。江島神社の一番下に位置しているところから(下の宮)とも呼ばれています。

②中津宮(上の宮):創建は仁寿3年(853)、平成8年に全面改修により、元禄改築当時の中津宮を再現した。

幣殿、拝殿の天井には花鳥画や彫刻が施され、境内に奉納された石燈籠寺は江戸時代における商人、芸人、庶民の信仰の深さを物語っています。

③奥津宮(本宮・お旅所):一番上の姉で安らかに海を守る神様。

養和2年(1182)に、源頼朝により奉納された石鳥居yさ江戸の絵師・酒井抱一が拝殿天井に描いた、どこから見てもこちらを睨んでいるように見える「八方睨みの亀」は有名です。

④展望灯台:旧展望台は昭和26年3月植物園と共に開場。

施設の老朽化に伴い平成15年4月改装されました。

海抜114mの展望室からは、富士山、伊豆半島等が360度のパノラマ。

入場券 展望室より

⑤稚児ヶ渕:奥津宮より5分

関東大震災の際、隆起現象で生まれた海蝕台地。背後は断崖絶壁。

⑥江の島岩屋:奥津宮より10分

波によって造られた海蝕洞窟、かつては本宮と呼ばれ、九州宗像の三女神と共に、その奥宮には弁財天が祀られ、江戸時代より多くの参拝者が訪れた所です。

その昔、役小角、弘法大師、日蓮上人、一遍上人が修行し、源頼朝が戦勝祈願をし、子孫繁栄を祈願した北条時政が龍神から授かった三つの隣を家紋にしたなどの言い伝えがあります。

洞窟の中は多少の灯りはあったように思いますが真っ暗に等しく、入り口でろうそくの火を頂き、腰をかがめ、足下をかばいながらの見学は注意を要しました。

岩屋に向かう橋

<最後に一言>

記事を書いていて疑問に思いましたのでHPに質問しましたら下記の回答を頂きました。

「江の島」と「江ノ島」 どっちの書き方が正しいの?

普段なにげなく使っている 「えのしま」 という地名ですが、少し調べてみると、地図や住居表示はひらがなの 「の」 を使っているのに対し、郵便局や交通機関はカタカナの 「ノ」 とと混在して

いますし、古くは 「江島」 などと書かれていたようで、有名な 「江島神社」 はこの表記になっています。

これについては、それぞれ名前を付けた時代で公的文書の書き方も変わっていることから、それに倣っているようですが 「江ノ島」 から 「江の島」 への変更は、昭和 41年10月に藤沢市により

新しい住居表示が施行され、また昭和 44年 1月 には藤沢市観光協会により表記を 「江の島」 で統一する運動が行なわれています。

ただし 「江島」 「江ノ島」 を使っている史跡や交通機関などについては、歴史もあることから、変更せずに現在に至っています。

どちらが 「正しい」 「間違い」 という訳ではないようですね。」

といただきました。

以上、とても充実した有意義な旅に参加できましたことに幸せなブログを綴ることが出来ました。

13年もの長い間、「秋の鎌倉」を企画して下さいました歴代の会長さんを初め現役員の皆様に厚く御礼を申し上げます。

今後の企画を楽しみに致しております。

(装画 佐藤佐太郎とありました)

私が短歌を始めた事を知って千葉県歌人クラブ事務局長S様から先日、嬉しい  を頂きました。

を頂きました。

頂きましたご本の著者は現千葉県歌人クラブ秋葉会長さんですが、初心者にとりまして懇切丁寧にご指導を頂ける素晴らしい本です。

秋葉先生は早くから佐藤佐太郎に師事。

佐藤佐太郎創刊の歌誌「歩道」編集委員長など多くの要職を務めて居られます先生です。

この素晴らしい参考書を  下さいましたS様は中学校の校長先生を退職後、この道にご尽力いただいておりますことを伺いました。

下さいましたS様は中学校の校長先生を退職後、この道にご尽力いただいておりますことを伺いました。

実は夫の親友の奥様です。

校長先生としてご勤務の事は存じ上げておりましたが、短歌の先生とは全く存じ上げなく、今後ご指導を頂けます事と幸せに存じております。

久し振りの嬉しい休養日に改めて拝読させていただき、多くを学ばせていただきました。

Sさま本当に有り難うございました。

新年最初に届いたメール便は短歌の結社の 「軽雪」 でした。

今号は何首載せていただけたかしら?講評は?前号佳品抄には?とわくわくしながら開封しましたら予期せぬ原稿依頼にビックリ!

内容は「旅」「行ったところ」「行って見たいところ」「もう一度行きたいところ」等についてご執筆をお願い致します。とありました。

この度の事に  しながらも、題名は早々に「父への戦跡巡拝」と決めました。

しながらも、題名は早々に「父への戦跡巡拝」と決めました。

戦後62年経た今もこのような旅をしております者がおりますことを理解して欲しいと思う気持ちとそれ以上に国や県・市の遺族会の長い間のご尽力に感謝を申し上げるべく遺児による

「フィリピン慰霊友好親善訪問団」に参加をしました時の様子を綴りました。

約1000文字ではあまり詳しい内容は書けませんでしたが、12月3日から9日まで日本の冬に参りましたので特にレイテ湾の水の温かさが身に沁みました。

この温かい海底に眠るならばと心の整理が出来ました慰霊の旅でした。

もう一度父の眠るレイテ湾の温かい水に手を触れてみたい。

生命ある限り再び父と語れる日を願いつつ。と結びました。

慰霊祭に於いてレイテ湾の東方沖に向けて祭っていただいた祭壇

20日〆切りでしたが、早々に

16日の歌会に持参しましたところ、先生から「あなただから書ける内容で宜しい」と受けていただき、ホットしてしばらく振りに

16日の歌会に持参しましたところ、先生から「あなただから書ける内容で宜しい」と受けていただき、ホットしてしばらく振りに  に向かっております。

に向かっております。

木原光知子さんの(本名 木原美智子)の 「 生きる目標 」

か 感性

き 気力

く 工夫

け 健康

こ 恋 (ハート)

昨年、木原さんが59歳の若さで水泳指導中に急死されましたことを知り、心からご冥福をお祈り致します。 合掌

10年以上も前になりますでしょうか?木原さんの 「人生論」 をTVから拝聴する機会を頂きました。

その折におっしゃいました 「 か・き・く・け・こ 」 の健康の秘訣になるほど  と感銘を覚え、以後、会社の朝礼時のスピーチに使わせていただきましたり、

と感銘を覚え、以後、会社の朝礼時のスピーチに使わせていただきましたり、

毎日の生活に励みを頂いておりました。

持ち前の素敵な笑顔と 「ミミ」 の愛称で親しまれ、健康の代表選手のようなお方が亡くなられとても残念に存じますが、この素敵なお言葉を「生きる目標」にさせて頂きたいと思います。

3つの 「 わ 」

「 話 」・「 和 」・「 輪 」 の3つの 「 わ 」 です。

このことの出会いは初めて幼稚園のお役を受け、最初の役員会の折に会長さんが黒板に円を描き、この3文字をお書きになられ、次のようにおっしゃいました。

どの「わ」から初めても良いですが、例えば、沢山の「話」し合いによって「和」を保ちながら皆様との大きな「輪」が広がることを望みます。」

このこともとても にPTA活動に使わせていただきました。

にPTA活動に使わせていただきました。

勿論、家庭生活においても、何事においても大切な事と私の中に長く留めております。

後輩から3つの「わ」を使わせていただいております。と書き添えて頂いた懐かしく嬉しいお年賀状を頂きました。

35名の

35名の  の一行は、千葉市にあります M呉服屋さんの招待を頂き、明治神宮参拝とよしもと見物

の一行は、千葉市にあります M呉服屋さんの招待を頂き、明治神宮参拝とよしもと見物  を楽しみました。

を楽しみました。 のシャッターの音の多さが耳に残りました。

のシャッターの音の多さが耳に残りました。