日 時 平成19年7月9日(月)13:30~16:00

会 場 日本赤十字社千葉県支部

指導員 中川 いずみ

玉井 美知子

高橋 真理子

先日は「災害時に支援できることは」について学びましたが、この度は身近に起こるかもしれない「救急法について」冊子(写真)に基づいて学びました。

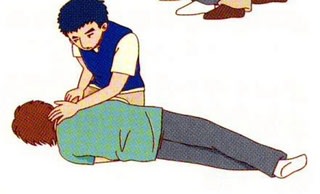

実技訓練の様子を写真に撮っていただきましたので復習の意味で残しておきたいと思います。

1.心肺蘇生法

(1)意識の確認

(2)気道確保(頭部後屈あご先挙上)

(3)呼吸の確認(見る、聴く、感じる)

(4)人工呼吸(呼気吹き込み法)

(5)胸骨圧迫

(6)胸骨圧迫と人工呼吸

心肺蘇生法を効果的に行うために胸骨圧迫と人工呼吸を組み合わせて行います。

胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を繰り返します。

AEDを使用するとき以外は心肺蘇生法(特に胸骨圧迫)を中断なく続けることが大切です。

(7)AED:自動対外式除細動器

「非常に多い心臓突然死、その中でも特に多いのが心室細動によるもので、発生した場合は早期の除細動が救命の鍵となります。

AEDは電源をいれ、音声メッセージに従って操作し、コンピューター作動によって自動的に心電図を判読し必要な場合のみ電気ショックによる除細動を指示する

簡単で確実に操作できる機器です。」 と説明を受け、全員が実際に練習しました。

2.気道異物除去

(1)上腹部を突き上げる (立っているか座っている場合)

傷病者を後ろから抱くような形で上腹部(へそのすぐ上、みぞおちより下方) に握り拳を当てもう一方の手でその握り拳を上から 握り手前に上方に突き上げます。

※注意事項

「この方法は、乳児や妊婦には絶対に行ってはいけません。 又、握りこぶしが剣状突起に当たるときも行ってはいけません。

尚、行った場合は内臓を損傷している可能性があるので、窒息の状態がおさまっても必ず医師の診察を受けて下さい。」と説明がありました。

(2)背中をたたく

立っているか座っている場合 寝ている場合

(立っているか座っている場合)

傷病者の頭をできるだけ低くして、胸を一方の手で支え、他方の手で左右肩甲骨の間を続けてたたきます。

(寝ている場合)

傷病者を横向きにして、胸と上腹部を救助者の大腿部で支え、左右肩甲骨の間を続けてたたきます。

講習会において「災害時に支援できることは」  についてハンドブックに添って講話と実技指導を頂きました。

についてハンドブックに添って講話と実技指導を頂きました。

ハンドブック 新潟県中越地震時 タオルケットや毛布を使ったガウン

講習の内容として

1.災害について

2.災害が高齢者に及ぼす影響

(1)こころへの影響

(2)からだへの影響

3.接するときのこころづかい

4.気をつけたい病気や症状

(1)生活不活発病とは=「動きにくい」ため「動かない」でいると「動けなくなる」状態

(2)脱水

(3)かぜ・インフルエンザ

(4)食中毒

5.知って役立つ技術

(1)トランスファ(移動)

1)起き上がり

2)床からの立ち上がり

3)床に座る

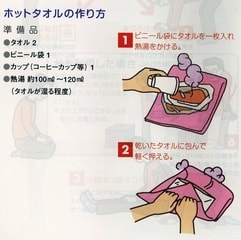

(2)清潔

1)清拭 熱いタオルで身体を拭くだけでも、気持ちをよくし、心身の緊張がほぐれます。

2)足浴 足を温めて血行がよくなると、疲労回復や入浴効果が得られます。

(3)リラクゼーション効果とは=からだに直接触れることで温かい手の温もりが伝わり、癒される。

(4)レクリエーション

1)軽い体操

2)手と頭を使った「じゃんけん遊び」

3)新聞紙で箱・スリッパなどを作る

4)歌を歌いながら肩たたきなど・・・

(5)タオルケットや毛布を使ったガウン。寒いとき、からだ全体を包み込んで保温することができます。

2人1組になり写真のように練習しました。

(6)風呂敷を使ったリュックサック

2枚の風呂敷を使って、「ひも」と「袋」を作る

7月10日(月)

13時半~15時半 参加者 約50名ほど。

13時半~15時半 参加者 約50名ほど。日本赤十字奉仕団の一員として参加をしました。

赤十字家庭看護法とは

「健やかな老年期を過ごすために必要な知識・技術・考え方であり、在宅及び地域において、

お年寄りが自立をめざして生活出来るようなお世話の仕方です。」等々、30分の講話がありました。

その後、介護法の実技指導を受けました。

(1)ベットメーキング~シーツの敷き方

しわのない、寝心地のよいベットを作る事。

しわは床ずれの原因にもなる事を伺い皆ビックリ!

(2)移動の介助(左半身麻痺の場合)

ベットに寝ている方を起こして車いすに乗せるまでを2人1組になって学びました。

写真は真剣に実習を行う団員

(3)起き上がるための準備運動の説明

1.足首を立てたり、伸ばしたりする。

2.膝を曲げたり伸ばしたりする。

3.膝を曲げて左右に倒す。

4.腰を上げる。

5.足を30度くらい上げる

6.指を組んで腕を天井に向けて上げ、左右に回す。

7.両肘をついて後頭部を押しつけ、肩と胸を上げる。

8.首を左右に回す。

9.頭を枕から上げる。

10.腹這いになって頭を上げる。

あちらこちらから「早速やってみるわ」の声が多くありました。

(4)衣服の着脱(座位で自分で出来る場合・片麻痺の場合)

原則として衣服の着脱は、患側から着て、健側から脱ぐようにする(脱健着患)。

(5)車椅子の移動 注意事項として

1.安全のための使用前の点検を行うこと。

2.安定した姿勢に座らせること。

3.走行中に、手や足を巻き込まないように注意すること。

4.移動先、目的などを確認してコミューニケーションを図ること。

の説明の後に介助者による移乗について2人1組になって体験しました。

私自身は、介護保険も、ディサービスも、電動式ベットも、車椅子も、紙おむつも何も無い

時代に夫の両親の介護の経験があります。

子どもをおんぶしての夏の介護入浴、暑さのあまり泣き尽くす子どもと共に涙した遠き日の

貴重な経験に思いがよぎりました

今改めて思いますことは川柳入選句より

苦労した事への感謝わかる歳

そして今

晴れも善し降っても善しと言える今

と詠めます事に全てに感謝をしております昨今です。

本日の講習会から 「明日は我が身!」 とのお話しに意義深い講習会でした。