ヒーリングタイム・・・遠いむかし・・・美ヶ原で美しいアサギマダラに遭った・・・

比企の丘 様のブログより頂きました

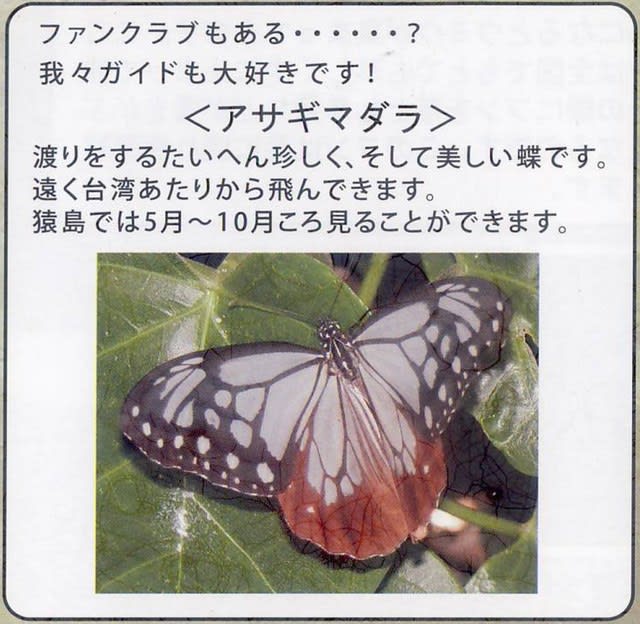

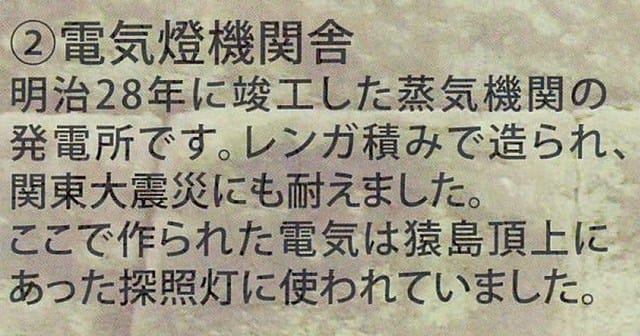

ブログの先輩の比企の丘様の「アサギマダラ」の素晴らしいお写真を拝見させて頂き、友人との横須賀市 国指定史跡「猿島砲台跡」見学の旅に思いを寄せることができました。

猿島のご紹介 https://www.tryangle-web.com/sarushima.html

猿島公園専門ガイド協会冊子より転載

ゆく秋の猿島めぐり友と行く幕末より在る砲台跡など

「アサギマダラ」は残念ながらカメラに収めることができませんでしたので「紹介冊子」よりご紹介させて頂きました。

幸いにも美しい「アサギマダラ」に出合いました

レンガ造りのトンネルを抜くればジャングルで珍蝶アサギマダラに遇ひぬ

と前向きになれずにおります時に、友人から嬉しいお誘いを頂きました。

と前向きになれずにおります時に、友人から嬉しいお誘いを頂きました。 に出かけましょう。」

に出かけましょう。」  をいただき心から感謝申し上げております。

をいただき心から感謝申し上げております。

の接近に夜半少々波高し。

の接近に夜半少々波高し。 日の出 05:21 波静か

日の出 05:21 波静か  ★ 日没 17:40

★ 日没 17:40

どこで美味しい

どこで美味しい

が特別美味しく頂きました。

が特別美味しく頂きました。

タイムを楽しみました。

タイムを楽しみました。 が展示されます。

が展示されます。

とても嬉しく心から感謝を申し上げております。

とても嬉しく心から感謝を申し上げております。

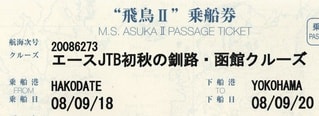

函館空港 着 12:00

函館空港 着 12:00

を込めて作られた「三つの願いが叶うお守り」に心が動き子供達や親しい友人のお土産に求めて思い出に残る大日堂を後にしました。

を込めて作られた「三つの願いが叶うお守り」に心が動き子供達や親しい友人のお土産に求めて思い出に残る大日堂を後にしました。

を進めました。

を進めました。

8日(水)

8日(水) の中に閉じこめられ、予定時間をオーバーして無事着陸。

の中に閉じこめられ、予定時間をオーバーして無事着陸。

の旅を楽しみながら

の旅を楽しみながら