10月14日は、鉄道の日。昨年は鉄道開業150周年ということで、盛り上がりましたね。(当ブログも、「シャレ鉄」の立場からお祝いさせてもらいました)。

日本の近代化に大きな役割を果たし、また今でも産業や生活のインフラとして重要な役割を担っている鉄道ですが、近年、とりわけ地方では、乗客数の激減によって経営が苦しくなり、鉄道の廃業が現実化しています。

鉄道経営の特徴は、圧倒的な「固定費」の高さにあります。運行には、乗員・駅員などの人件費や動力費、設備費などの多大な固定的コストがかかる一方、収入は乗客数に比例するのですから、コストを上回る乗客数を確保できなければ、赤字は必至です。

十数年前のことになりますが、第三セクター鉄道の経営を実地調査したことがあります。その時、IGRいわて銀河鉄道(旧東北本線の盛岡~金田一温泉を運行)で、冬季のポイント融雪に欠かせないポイントヒーターの基本使用料(電気代)だけでも月200万円を要し、しかもこの基本使用料は(使用しない夏季をふくめ)年間を通じて支払わなければならない、と聞きました。雪国の鉄道は、運行も経営も、想像以上に大変です。

JRについて言えば、旧国鉄の時代には、都市部で稼いだ収益を地方に回して赤字を補填していたようですが、それも限界に達し、分割(+民営化)されてからは、各社 自主経営ということになりました。そのため、たとえばJR九州は、九州の観光化に注力すると同時に、一方で、脱九州・脱鉄道を目指して首都圏にホテルを展開するなど不動産事業に積極的です。会社は持続できても、鉄道自体は将来的にどうなっていくのでしょうか?

東京への一極集中の弊害で、首都圏の鉄道ではいまだに通勤時間帯には「すし詰め状態」が見られます。そんな中で、ワンマン運転による運行が増えてきました。はたして巨大地震などの災害が突発した場合、十分な対応ができるのでしょうか? 運転士の責任と負担は、察するに余りあります。

いやはや、昨年のお祝いムードから一転して、心配が先立つ鉄道の日となってしまいました。

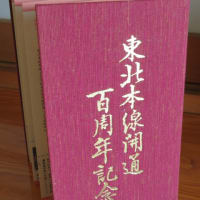

(写真上)© 東北本線 100年の歴史を綴った年表。小型ながらも、布クロスに金のエンボスという豪華な装丁です。(鉄道大好きだった弟の遺品です)

(写真上)© 同上

(写真上)© 国鉄時代の運行ダイヤグラム。筋屋さんの技の結晶。(これも弟の遺品)

(写真上)© 同上。駅名が手書き文字!です。左端の「電略」と書かれた各駅の二文字のカタカナ表記にも ご注目!

(写真上)© 青函トンネル海底部原石。硬く重い石です。貴重なものなので、ビニール袋に仕舞ったままでしたが、今回、撮影のために初めて開封しました!

(写真上)© 同上

(写真上)© 鉄道の安全は、多くの人々によって支えられています。西武鉄道。猛暑の本年8月に撮影。

(写真上)© 同上。西武鉄道。今月撮影。

*******************************************