先日は失礼しました。山陰の旅に戻りましょう。

2日目の模様はこちら

サンライズ瀬戸のBソロで一夜を明かし、2010年12月20日(月)の朝となりました。接続列車遅れの関係で岡山駅を13分遅れで発車しましたが、余裕のあるダイヤ設定なので、定刻7時8分に東京駅9番線に到着。終着放送の録音に成功。

ラッシュアワーをかわすため、速攻で京浜東北線630B(E233系106編成)に乗り継いで赤羽駅へ。1時間ほど滞在して駅前のかつやで朝食。

「青春18」に日付印を入れた後、5,6番線の発車メロディーを其々録音し、8時47分発の快速アーバン(3921M=211系A27編成+C6編成)に乗車。結構混雑していたので、東京からの旅行帰りの女の子と相席。鴻巣までは順調でしたが、熊谷に着くと止まってしまいました。この先の踏切で車が立ち往生したため。

25分ほど抑止を食らった後、ようやく籠原へ。それでも前5両(A27編成)を切り離し、終点・高崎には28分遅れの10時43分に到着。当初は上越線内の改築駅を巡る予定でしたが、吾妻線に変更します。

速攻で10時49分発の531M(115系T1032編成)に乗車。群馬総社を出ると右手に赤城山を望みます。正に、「一村一山 上越線」です。

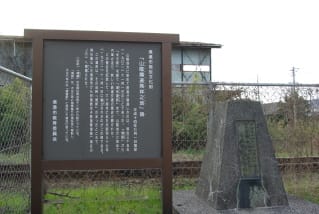

3分遅れの11時36分に小野上駅に到着。交換可能駅で、対面式ホーム2面2線+引込線2本の構内です。背後には砕石場が広がっており、ホキが多数停泊しています。

駅舎内部の様子。ちょっとした待合ベンチに券売機。以前の駅舎には駅員が居たようです(近年に無人化)。

それでは駅舎撮影。平成19年3月改築のお洒落な駅舎です。トイレは右手にあります。背景には急峻な山が迫ります。

少し早いですが、徒歩3分の所にある「どざん子」にて、ラーメンと餃子で昼食。店はあまりキレイとはいえませんでしたが。それにしても、この日の群馬県はポカポカ陽気でした。

昼食終了後、交差点を渡って吾妻川を眺めてきました。エメラルドグリーンの水を湛えています。遥か上流でダム建設が進められようとしているかと思えば、何とも複雑な気分です。

2度目の歯磨きすると、もう時間となりました。屋根の無い跨線橋を上り、12時24分発の532M(115系T1022編成)に乗車。交換列車遅れの関係で、3分遅れで発車。

渋川からは、上越線735M(115系T1041編成)~同1741M(115系S6編成+S11編成)~信越本線447M(115系N2編成+L12編成)と乗り継いで新津に帰還しました。後閑までは晴れでしたが、新清水トンネルを越えると曇ってきて積雪も出てきました。ただ、スキー出来るほどではなかったが。17時15分に新津駅に到着。

以上で「2010年冬・山陰の旅」は終わります。今回の旅は、境線の全駅を踏破したり、ゲゲゲの鬼太郎の聖地を巡ったりと、誠に収穫の多いものとなりました。今年度一杯で退役となるA300-600Rの搭乗も果たしました。しかしながら、木次線は極めて衝撃的なローカル線でした。今年中にまた乗りたいな。

2010年冬・山陰の旅 おわり

大正川に架かる橋の袂に鬼太郎。

大正川に架かる橋の袂に鬼太郎。

魔女の花子

魔女の花子

私にとって何年ぶりかの「489系はくたか」でした。尚、折り返しとなる「はくたか10号」は、13時5分の発車予定です。

私にとって何年ぶりかの「489系はくたか」でした。尚、折り返しとなる「はくたか10号」は、13時5分の発車予定です。

クハ489-501。連結器が剥き出し。

クハ489-501。連結器が剥き出し。

新ホームの新潟方先端部分。(2月12日)

新ホームの新潟方先端部分。(2月12日)