今日は月1回のオフ会です。堺市のA氏宅にての開催となりました。

今日はアンプの数は少なかったものの、球の数が多い状況となりました。

また、DACも色々改造されているようで、その確認も行いました。まずはアンプと真空管です。

エントリーは、地獄耳の異名を持つ伊丹のYさんのアンプです。

球は6550が刺さっていますが、ピン配が同じ下記の球の試聴を行いました。

左から、KT-66、EL37、EL34です。EL34はMullardの古いやつです。今日はこの内でどの球が聴きやすいか確認されるようです。

そして、拙作のアンプですが、今日は5998用に配線を変えて試聴に臨みます。

球は、Chatham製、WE製の5998と、GE製の5998Aです。上記写真に写っているのがChartham製です。

GEとWEのものは上記になります。Chartham製はなんと、WEとトップマイカが所謂おにぎり型で、WEと似たような作りになっており、音も良かったので今日は持ってきました。

そして、番外は16A8のシングルアンプで大変小型にまとめられているアンプです。たまたま昔からA氏宅に西宮のH氏のアンプが置きっぱなしになっていて、鳴らして見たようです。

どのアンプもそれぞれ善し悪しがありましたが、回路構成的に伊丹のY氏と西宮のH氏のアンプは似たような回路で音も似ていました。拙作のアンプは、基本回路は同一であるものの、初段の素子や、パワー管のカソード、NFBの構成など各部でこれらとはかなり違っており、音質の傾向がガラッと変わります。

結局拙作のアンプは、GEの5998Aが一番良かった印象がありました。WEやChathamの5998は若干高域で歪っぽく、5998Aには及びませんでした。この理由を後ほどよく考えましたが、アンプの調整は5998Aで行っていたので、それが原因かもわかりません。

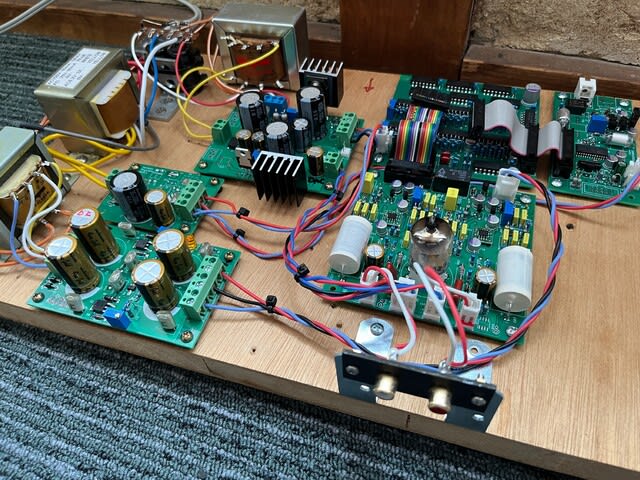

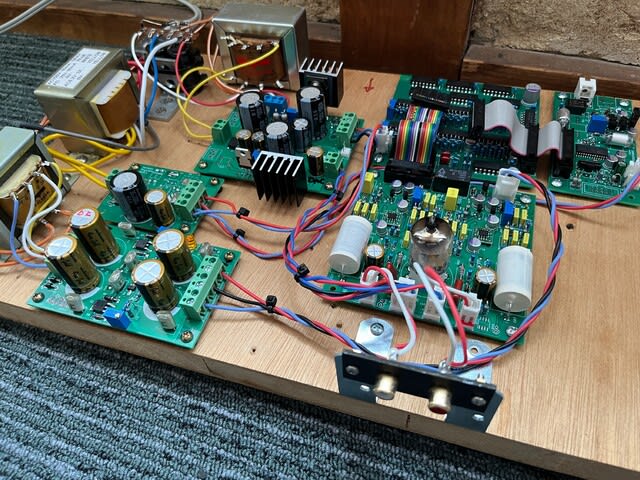

次にDACですが、MJ誌でおなじみの明石のI氏で何か試作をされたようです。

いまいちよくわかっていなかったのですが、何やら、DACのIV変換か?と思われる部分の抵抗を今までのものより10倍高い価格の日本製に置き換え、ゲインも低めにされたようです。

単体で聞いてる分には音的にはあまりよくわからなかったのですが、この後、CDからの同軸入力部分のカップリングコンデンサをメーカがよくわからないスチロールコンデンサからSOSHINのSEコンデンサに変更したところ、まろやかで聞きやすい音になったような気が・・・本来とは異なる部分での確認になったのでしょうか。

なんだか色々収穫があったようです。

そして最後は、A氏の職人技!

EL152をお持ちのようです。ソケットが特殊なためあまり作例も見かけない球ですが、なんとこの右側のソケットは自作されたようです。

ピンを挿す部分は、真鍮の丸棒から旋盤での削りだしで、10文字に縦に切り欠きを入れてピンを四隅からつかむように加工されたとのこと。それを10個並べて上記写真のように寸分のずれもなく並べています。ミリ単位のかなり細かな仕事です。

さらに小野市のS氏によればこのピンの形状に並べるのがすごく難しいとのことで、少しでもずれると、ガラスが割れてしまうことになるので、買ってきたものだろうと当初は思っていましたが、お尋ねしたところ、自作とのことで皆びっくりしました。

そんなこんなで、今日も皆さんの職人芸を垣間見るオフ会は、時間もあっという間に過ぎ去り、終わってしまいました。