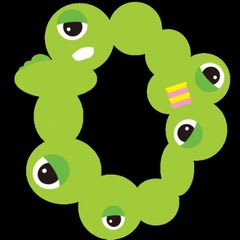

先に発表された大阪・関西万博のロゴには驚きました。

上の5案の中から選ばれたのは…

まさかのE案「いのちの輝きくん」。

私はこの中だったら、A案かな、いやちょっとつまらないからB案かな?なんて思っていたのですけれど。

E案は失礼ながら、捨て案かと思っていました。

発表直後の「キモい」「なんかやっぱ生理的な問題であかんやつ」「大腸ポリープか思た」「向こう5年近く毎日これを見せられる大阪府民の身にもなってくれ~」という声に頷いてしまいます。

上の5案の中から選ばれたのは…

まさかのE案「いのちの輝きくん」。

私はこの中だったら、A案かな、いやちょっとつまらないからB案かな?なんて思っていたのですけれど。

E案は失礼ながら、捨て案かと思っていました。

発表直後の「キモい」「なんかやっぱ生理的な問題であかんやつ」「大腸ポリープか思た」「向こう5年近く毎日これを見せられる大阪府民の身にもなってくれ~」という声に頷いてしまいます。

ところが一夜明けたら、ネットにはこれのパロデイ図案の嵐が吹き荒れ、今もまだまだバズっているようなのです。

関西在住の友人は、”面白さやいじりやすさは、関西では好かれる最大の要件であり、様々なパロディに吹き出し、いじりまくられるこれが可愛く思えてきた”と。

関西在住の友人は、”面白さやいじりやすさは、関西では好かれる最大の要件であり、様々なパロディに吹き出し、いじりまくられるこれが可愛く思えてきた”と。

そんな風に考えたこともありませんでした。

来年のオリンピックがどうなるかもわからない今、5年先の万博のことまでとても考えられないというのが正直な気持ちなのですが、そうした人間の興味を引き寄せる力を、奇抜なこれは持っているのかも。

しかしつくづく関西人って、普通の日本人とは異人種であるような気がします。

気が弱くてユーモアのセンスに欠ける関西人は、どうやって生きて行くのでしょう?