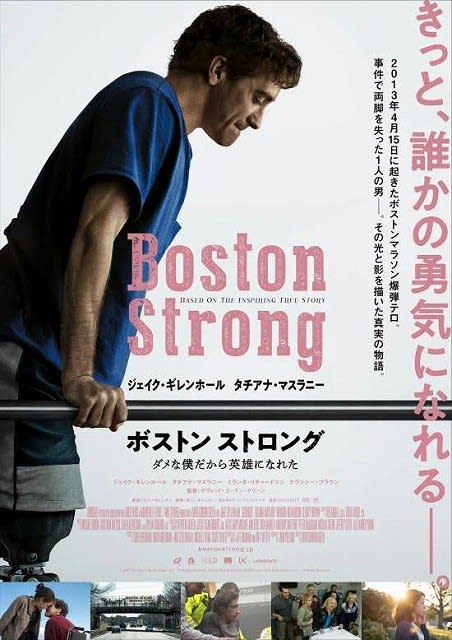

2013年のボストンマラソン爆弾テロ事件に巻き込まれ、両脚を失くした男性の実話の映画化。

ジェフ・ボーマン(ジェイク・ギレンホール)はコストコに勤める、ごく普通の27歳の青年。

たまには仕事をさぼったり、恋人エリンと何度も別れてはくっついたりとだらしない面もある。

そんな彼がある日突然、爆弾事件に巻き込まれ、両脚を失ってしまう。

しかも事件直前に不審者を目撃していたことから、その証言によって犯人が逮捕され、

ジェフは周りから英雄と見られることになる。

「足を失ってもテロに屈しない男」として世間に知られるようになる。

でも自分がそんな強い男でないことは、彼自身が誰よりも知っている。

本当はみんなが思ってるような人間じゃないのに、ここまで期待されたら

オレはどうすりゃいいんだ?という彼の苦悩。

そして彼の周りの家族というのが、よく言えばおおらか、悪く言えばガサツ。

母親に至っては、悩み苦しむ息子の心情に寄り添うというよりは、

ヒーローの母として世間に注目されることに喜んでいるようにすら見える。

しかし彼は足を失くした自分の姿に耐えられず、過酷なリハビリに挫けそうになり、

堪らず自暴自棄になったり、恋人に当たり散らしたりする。

難病ものの実話系の映画を散々観て来ましたが

主人公があまりにも立派すぎて、正直私とは別人種!と思うことも多かったのです。

その点、このジェフには容易に共感することができました。

只でさえ自己評価が低い男が、テロで突然両脚を失くして

「なんでオレがこんな目に遭わなきゃいけないんだ?」という思いを

どうやって乗り越えて行ったのか…?

邦題の「ボストン ストロング」(原題は「Stronger」)とは、テロ事件後にツイッターで普及した、

ボストン市民を勇気付けていたスローガンで「ボストンよ、強くあれ」というような意味らしい。

映画の中のアイスホッケーやレッドソックスの試合のシーンでは

ボストン市民の何千人もがエキストラとして出演し、市を挙げて撮影に協力したのだそうです。

ボストン、昔訪れましたが、旧市街と新市街が入り混じる、美しい街でした。

爆弾テロは不幸な事件でしたが、それを乗り越えようとする市民たち、

散々悩み苦しみながら生き抜こうとするジェフの姿から、勇気を貰える作品です。

公式HP http://bostonstrong.jp/

#welovegoo