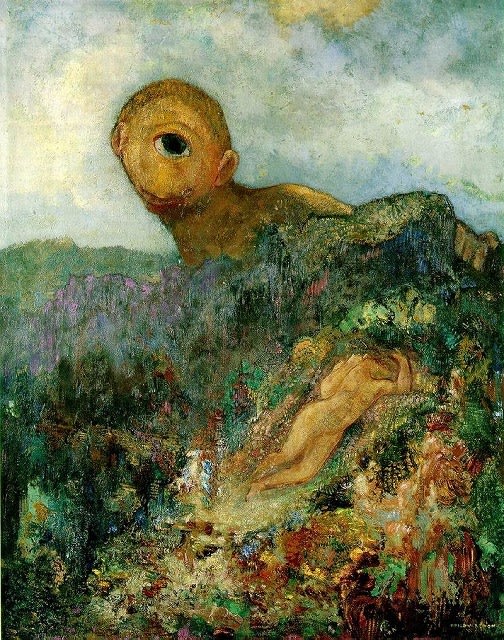

中野京子著「怖い絵」の中で、私が一番打たれたのは

ルドンの「キュクロプス」でした。

花咲く野に、裸身の若い女性が眠っている。

背後の岩山から、それを単眼の巨人が覗き見る。

一体この絵の何処が怖いのか?

この本にはゴヤの「我が子を喰らうサトゥルヌス」といった、

目を見開いた半狂乱の男が、血まみれになって子供を頭から食べているような

おぞましいまでの怖い絵ばかり集められているのです。

こんな優しいパステル調の色合いの、マヌケなようにも見える一つ目の巨人の絵の

何処が怖いの?

本著によると、キュクロプスというのは単眼の醜い巨人たちの総称で

醜さゆえに父親に疎まれ、長く地底に閉じ込められたのだそうです。

この絵の主人公ポリュペモスは、美しい海のニンフ、ガラテアに恋をするが

彼女には恋人がいて、まるで相手にして貰えない。

結局ポリュペモスはその幼児性ゆえに、ガラテアの恋人を殺してしまう。

一体なぜルドンは、報われない愛の悲劇性を表現するのに

幼児的ポリュペモスというイメージを使ったのかと著者は問いかけている。

19世紀に生まれたルドンという人は、生後僅か2日で里子に出され、

古い屋敷で親に顧みられないまま、11歳までを過ごしたのだそうです。

どんな事情があったのか分からないが、両親の下で愛情深く育てられた兄と違って、

自分は母親に疎まれたのだと、彼は思っていたらしい。

ようやく自分の家に帰ることを許されたのちも、親に愛されているという確信を

持てないままに成長したのだそうです。

親に嫌われて地底に追放されたポリュペモスと同じように、母に流刑されたと

ルドンは感じていたのではないかと、著者は言っている。

そして、ポリュペモスへの優しい共感を持ったこの絵が描けたということが

ルドンに自己客観視ができた証であり、これを描くことでようやく辛い幼年時代を

克服したのではないかと。

そしてこれを描いたのが58歳の時であるということが、傷ついた心を癒すのに

いかに長い時間を要したかを表していると。

勿論これは中野氏の持論であり、この絵から違うメッセージを受け取る人もいるでしょう。

でも私は、このいびつな、なんとも悲し気な顔をした巨人の顔から

氏の意見に、大きく頷いてしまったのでした。

歪んだ巨大な一つ目が、親の愛情を求めて見開かれているようです。

子供の頃の記憶が一人の人間の人生を支配してしまうと思うと、本当に怖い…

「怖い絵」 http://tinyurl.com/ycllzjtn