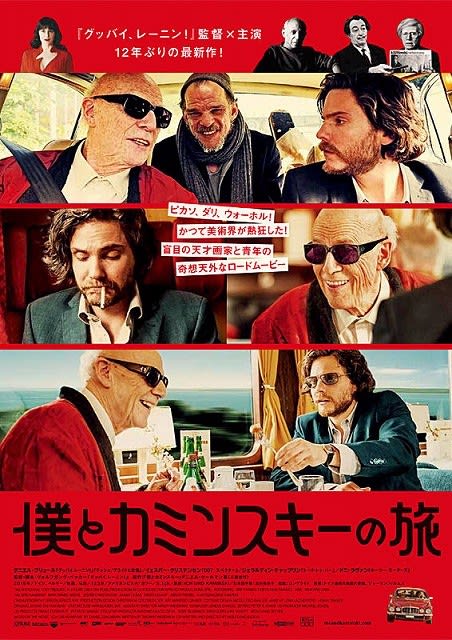

本年度アカデミー賞主演男優賞・脚本賞受賞。

ボストン近郊の小さな海辺の町を舞台にしたヒューマンドラマ。

ボストンで便利屋として働いているリー(ケイシー・アフレック)は

兄ジョーが亡くなって、故郷のマンチェスターに久しぶりに駆け付ける。

自分が兄の一人息子パトリック(ルーカス・ヘッジス)の後見人に指定されていることを知るが

リーには、この街でどうしても暮らせない理由があった。

リーの過去に一体何があったのか?

彼は何故ここまで心を閉ざして世捨て人のように生きているのか?

回想シーンでその過去が、次第に明らかにされていくのですが

それはあまりにも辛いものであった。

16歳の甥パトリックは青春真っ只中、ガールフレンドを二股かけ、

スポーツにバンド活動に熱中し、自分はここを離れられない、

何処でも仕事ができる便利屋の叔父さんが引っ越してく来るべきだと主張する。

生意気盛りの若者は、定職を持たない叔父をバカにしている節が多分に見えます。

リーは腹を立てながらも、身寄りを亡くした甥を放り出すこともできない。

そんな二人が、何度もぶつかりながら共に暮らし始めるのですが…

ニューイングランド地方の灰色の海の風景。

凍てつく冬景色に、人間の孤独、悲しみ、罪の意識が重く絡まる。

こんなにも辛い思いをしながらも、生きて行かなくてはならない。

生きるのって悲しいなあとしみじみ思えて来る。

でもそこに、叔父と甥、兄と弟、別れた妻との間の愛情が、小さな雪解けをもたらしてくれる。

兄ジョーは、孤児になる息子パトリックのことをリーに託したのだけど

同時に若いパトリックに、一人ぼっちの弟のことを託したのだと分かって来ます。

そして彼らをそっと見守る、周囲の人々。

地味な作品です。

大きな盛り上がりもないし、華やかなハッピーエンドもない。

でもラストに、かすかな希望の光が見えます。

アルビノーニのアダージョが、なんと美しく流れることか。

私はこういう作品が好きなのだとつくづく思いました。

監督・脚本ケネス・ロナーガン。

公式HP

http://manchesterbythesea.jp/