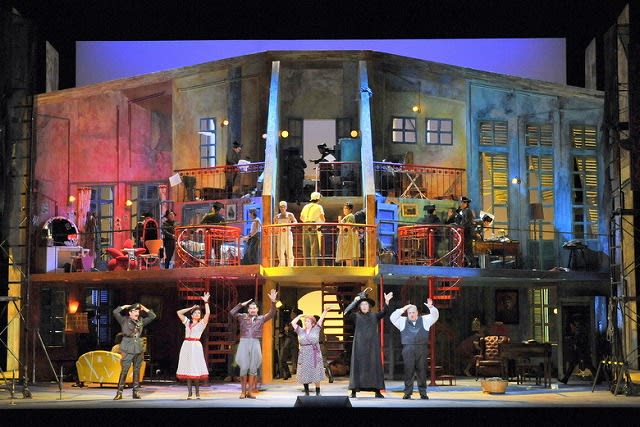

簡単に言えば、美女ロジーナをめぐる彼女の後見人の太っちょの医者バルトロと

ダンディな伯爵との、恋の駆け引き。

それを何でも屋の床屋フィガロが取り持ち、そこに音楽教師、大勢の警察官、町の人々が加わって繰り広げられる

騒々しいまでのロッシーニのドタバタ喜劇です。

派手派手しい原色の内装の家を舞台に、肉欲あり、金銭欲あり、騙し合いあり、

まあ滑稽なまでの人間たちの絡み合いが。

このバルトロという医者が、裕福なくせに姪のロジーナを我が物にしようと

館に閉じ込める腹黒い奴なのですが、やることなすことマヌケで笑える。

この滑稽な男性低音役をバッソ・ブッフォと呼び、

イタリアの喜劇オペラでは不可欠な役割なのだそうです。

滑稽ではあるが、バルトロの猛烈な早口の歌には超絶技巧が要求されるのだとか。

まあとにもかくにも、退屈する暇のない、賑やかな舞台でした。

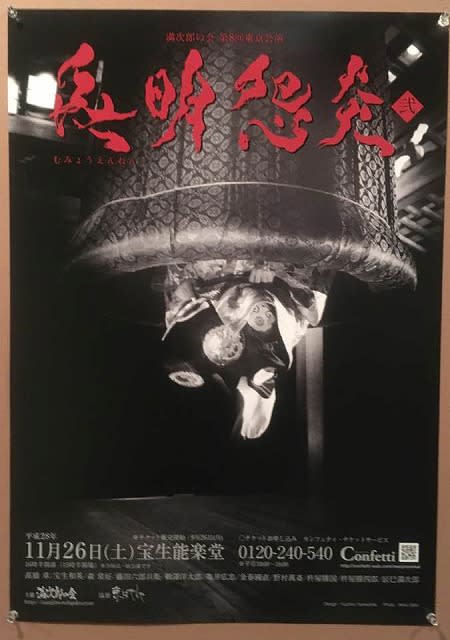

その前日観た能楽「無明怨念」との、なんという違い。

幕間を入れてどちらも3時間半。

人間の体を使って舞台で表現するという点では同じなのですが…

ハード面について言えば

新国立劇場の「セビリアの理髪師」は上演初日、しかも日曜だったこともあり、

おめかしした人も多く、ロビーには大きくきらびやかなクリスマスツリー。

幕間には、シャンパンやワインを片手に談笑する人たち。

水道橋の宝生能楽堂では

京都「はやしや」の釣鐘饅頭とほうじ茶。

ロビーには「桜」の日本画。

年齢層が高い点というではどちらも同じ。

あまりにも対照的な二つの舞台を続けて観るという

中々貴重な体験をした週末でした。