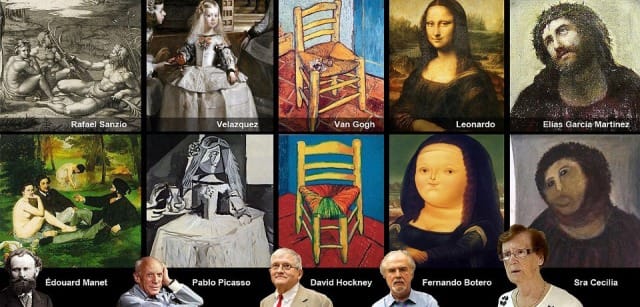

スペインの小さな町の教会の、聖画修復に関するニュースを聞いたのは

数日前であったか。

スペイン19世紀のフレスコ画「修復」のなれの果て

http://www.cnn.co.jp/fringe/35020830.html

騒ぎを起こした本人セシリアおばあちゃんの自己弁護を聞いて唖然としたのも束の間、

FaceBookで彼女のフアンクラブができたと聞いて

もっと驚いたのでした。

そうこうしているうちにネットでは、そのパロディ画が氾濫。

こんなのや

こんなのや

こんなのまで。

小さな教会には終日観光客が押し寄せ、

町起こしにもなったのだそうです。

今やこの絵をモチーフにしたTシャツやグッズまで

ネット上で売られているのだとか。

なんというか…

世の中、退屈している人が多いのか!?

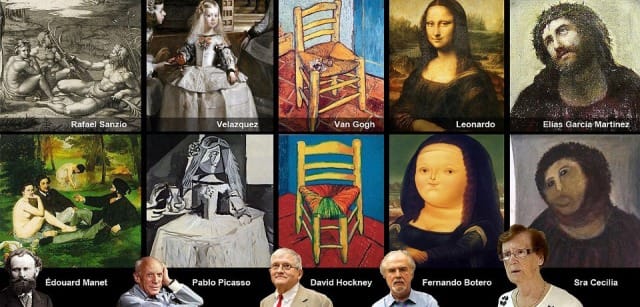

数日前であったか。

スペイン19世紀のフレスコ画「修復」のなれの果て

http://www.cnn.co.jp/fringe/35020830.html

騒ぎを起こした本人セシリアおばあちゃんの自己弁護を聞いて唖然としたのも束の間、

FaceBookで彼女のフアンクラブができたと聞いて

もっと驚いたのでした。

そうこうしているうちにネットでは、そのパロディ画が氾濫。

こんなのや

こんなのや

こんなのまで。

小さな教会には終日観光客が押し寄せ、

町起こしにもなったのだそうです。

今やこの絵をモチーフにしたTシャツやグッズまで

ネット上で売られているのだとか。

なんというか…

世の中、退屈している人が多いのか!?

オルセー美術館(Wikipediaより)

オルセー美術館(Wikipediaより)

(「睡蓮」Wikiより)

(「睡蓮」Wikiより) (こんな感じ)

(こんな感じ)

パリのオペラ座、シャガールの天井画

パリのオペラ座、シャガールの天井画

引き潮状態

引き潮状態

巨大な滑車

巨大な滑車

ノートルダム寺院正面

ノートルダム寺院正面

巨大なバラ窓

巨大なバラ窓

サン・ジェルマン・デ・プレ教会

サン・ジェルマン・デ・プレ教会 ドゥ・マゴ本店

ドゥ・マゴ本店 どう見ても煮リンゴのオバケ

どう見ても煮リンゴのオバケ