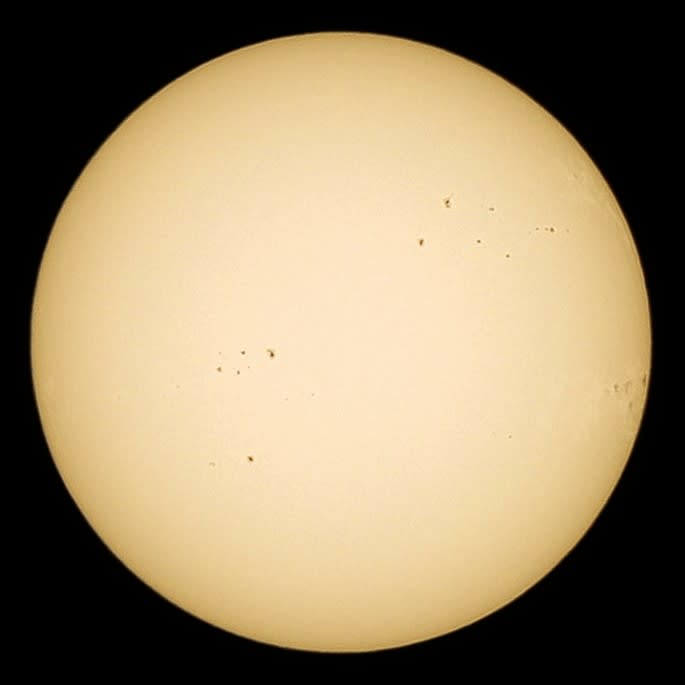

【Sh2-298】

赤経:07h18m38s 赤緯:-13゚11' 55"

星座:おおいぬ座

視直径:22'

他カタログNo.:NGC2359

ニックネーム:トールの兜(かぶと)星雲(Thor's Helmet nebula),アヒル星雲(Duck nebula)

南中日時(@東京):11月22日03時,1月6日00時,2月20日21時 ※あくまで目安です。

撮影日時:2019/04/06 19:36

撮影地:静岡県東伊豆町

撮影機材:キヤノンEOS60Da+タカハシε-180EDC,アイダスNB1フィルター使用,

タカハシEM-200Temma2M赤道儀,ペンシルボーグ+QHY5LⅡM+PHDにより恒星ガイド

撮影条件:ISO1600,露出7分×8コマ

画像処理:Digital Photo Professional4にて現像,ステライメージVer.8,Photoshop2024にて処理

トリミングあり

メモ:おおいぬ座の北東部、いっかくじゅう座との境界近くにある散光星雲です。西側の明るい部分

が北欧神話に出てくる雷神トールが頭にかぶっている兜のように見えることから、それが愛称

として付けられています。また、高輝度部の円形領域とその南にある突起部を鳥の頭部と嘴に

見立て、アヒル星雲と呼ばれることもあります。ウォルフ・ライエ星という特異な星が外層の

ガスを放出することで形成された星雲と考えられており、複数の元素が異なる輝線で発光して

いるため、写真では暖色系(主に電離水素の発するHα光)と寒色系(主に電離酸素の発するOⅢ

光)の対照的な色が混在した姿として捉えられます。それらの輝線波長だけを選択的に透過する

デュアルバンドパスフィルターを使って撮ると、上の写真のように東側の淡い部分の広がりも

描出することができます。淡いので小口径望遠鏡での観望対象にはなりませんが、口径40~

50cmクラスの大きな望遠鏡と、電離酸素の発する輝線に合わせたOⅢフィルターを用いれば、

眼視確認できるようです。

星図:

AstroArts社ステラナビゲータにて作成