2009年8月16日の再録です。

日本がヨーロッパ人と最初に接触したのはポルトガル人であることは誰でも良く知っています。それは1543年種子島に漂着した船にポルトガル人がいてそれが鉄砲伝来にもなります。ところが、ポルトガルの首都リスボンにエンリケ航海王子(後記予定)の500年忌を記念して作られた発見のモニュメントの広場のモザイク世界地図にはポルトガル(にとっての)の日本「発見」年号が1541年になっています。写真をご覧ください。「地球の歩き方」には「これはポルトガル船が豊後に漂着した年だ」とありました。釈然としない私は大分県の教育委員会に電話をしてみました。電話に出ていただいた田中裕助さんはきっぱりとその「1541年豊後漂着説」を否定されました。1545年、46年には豊後に居住していたが、それ以前については何らそれを証明するものはないとのことでした。さて困りました。鹿児島県の教育委員会、種子島の「鉄砲伝来記念館」にも問い合わせても良く判りません。そこで「日本の歴史14鎖国」(岩生成一著)(p11~13)に以下のことが書かれているのを見つけました。「ヨーロッパ人の日本島発見の年代については***1543年と信じられているが、***じつは***これまでヨーロッパ人の日本島発見の年代については、まだ決め手になるような、決定的な明確な資料は発見されていないのである」として1541年~44年までの諸説が紹介されています。1541年説については「1536年から数年間、フィリッピン群島の南にあるモルッカ諸島の司令官であったアントイオ・ガルバノの『世界探検史』には1541年のこととしている」と書かれています。というわけで私はこのガルバノの1541年説を「発見のモニュメントの広場」は採用したのではないかと今は思っています。なおこのことについては「地球の歩き方」の編集部の小坂さんには伝えておきました。

ところでガイドブック”lonely planet”ではどのようになっているかと調べてみると1543年となっていました。ところがその後に”Portuguese brought new words to the language , including pan (bread ) and arrigato(thank you)”(p31)とあるのにはビックリしました。パンのポルトガル語起源はこれまた良く知られていますが、アリガトウがポルトガル語起源とは全く初耳です。「地球の歩き方」編集部の小阪さんにこのことを話したところ彼はそのことをポルトガル人から聞いたことがありますと話してくれました。これまた困りました。 ところがウィキペディアの英語版のJapanese words of Portuguese origin の項目には以下のことが書かれていました。「ポルトガル語の“obrigado”が日本語の「アリガトウ」の語源だという説が良く言われているが、これは全くの間違いである。ポルトガルとの接触以前の万葉集にすでにアリガトウの言葉がある」 というわけでポルトガルではこの間違った「オブリガド→アリガトウ」説がかなり広まっているようです。

このカテドラルで少年使節団はこのパイプオルガンを演奏しました。この程度は普通のガイドブックに記載されていますが、若桑みどりはその大作・名著「クアトロ・ラガッツイ 天正少年使節と世界帝国」(p291)でそれについて記述しているので一部紹介します。

「一行はまた大学都市エヴォラに寄って大司教ドン・テオトニオ・デ・プラガンサに礼を尽くさなければならなかった。****大司教はまた彼らの和服姿を喜び『****そのすこぶる美麗優雅なる衣服を見、また彼らがたがいに慇懃に敬意を示しあうようすを知りて大いなる満足を得たり』とグァルチェーリは書いている。****大司教に、日本の書物数冊、それに信長からオルガンティーノにあてた書状を見せた。これらの日本文字を見て彼は大いに喜んだ。ついで大司教は少年たちが書いたラテン語の文章を読んで、短期間によく練習したことに感嘆**」

なぜかパイプオルガン演奏についての記載はありません。

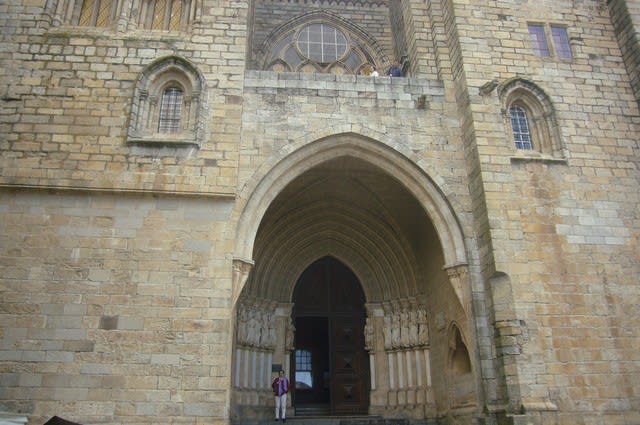

エヴォラは日本と関係のあるところでもあります。それは12〰13世紀にかけて建てられたカテドラルです(写真正面)。1584年9月に天正遣欧少年使節(注)がここを訪れています。

(注)天正年間に九州のキリシタン大名の名代として、イエズス会の企画によって南ヨーロッパに派遣された4人の使節

最近レバノンについてのマスコミ報道が少しにぎやかになりました。そこで2006年に当地を旅行した時のブログを少し再録、紹介します。

最初は2006年5月19日記載分からです。

レバノンの現地ガイドは女性のエリッサさんでした。(写真=背景はキリスト教徒が住むカディシャ峡谷)外貌は全くヨーロッパ人でした。目もブルーで、髪の毛はブロンドと黒のまだらでしたが、子供のときは完全にブロンドだったそうです。マロン派のキリスト教徒でした。(注1)毎日曜日ではないが教会に時々行くそうです。フェニキア人(注2)の末裔かとの質問にフェニキア人の遺伝子を持っていると答えてくれました。十字軍の遺伝子もあるのではないか、という質問をすべきであったと今になっては思っています。

日産自動車のカルロス・ゴーン社長の父親がレバノン人であることも知っていました。

彼女にもローレンスを尊敬していますかという同じ質問をしてみました。ヨルダン、シリアのムスリムガイドとは違って、積極的な感じはありませんでしたが、イエスの返事でした。サラディーンに関しても勿論肯定的でしたがあまり関心があるようには感じませんでした。 同行の1人がレバノン内戦(注3)について質問しましたが彼女は答えませんでした。彼女が心に深い痛みを抱いていると私は推測しました。

(注1) 典礼はギリシャ正教会と同じで、ローマカトリック教会に属し全人口 の21%を占めます。その他キリスト教徒には、ギリシャ正教会、ローマカトリック教会、アルメニア教会、プロテスタント教会などに属する人たちがいて全人口の14%を占めます。したがって全キリスト教徒は35%ということになり、その他はスンニ派、シーア派、ドルーズ派のイスラム教徒になります。ただしこれらの数字は政治的、宗教的対立の問題があり1932年以来国勢調査が行われていないため不正確です。ここに記した数字は“lonely planet “ の”Lebanon” によっています。(後記)政治体制は大統領がキリスト教マロン派、首相がイスラームスンナ派、国会議長はイスラームシーア派と決められています。

(注2) フェニキア人は、紀元前15世紀頃から紀元前8世紀頃にティルス、シドン、ビュブロス(現在のレバノン)などの都市国家を形成して海上交易に活躍し、のちにはカルタゴなどの海外植民地を建設して地中海沿岸の広い地域に広がった。フェニキア人は系統的には様々な民族と混交していたが、アフロ・アジア語族セム語派に属するフェニキア語を話し、言語的に見ればカナン人の系統にある民族である。彼らがフェニキア語を書き表すために発明したフェニキア文字は、ギリシャ文字・アラム文字・アラビア文字・ヘブライ文字など、ヨーロッパ(英語などのアルファベット)・西アジアの多くの言語で用いられる文字の起源となった。(ウイキペディアよりの転載)なお参考のために次ページにホームぺージWritten characters of the worldより転写したフェニキア文字を紹介しておきます。

(注3) 1975年から17年間続いた内戦

以下は2006年5月21日記載です。

レバノンのベイルートでの話です。アレクサンダー大王の刻印をした古コイン(偽物?)を売っていた人に、キリスト教徒か、イスラーム教徒かを聞いてみました。イスラーム教徒と答えましたが、次に憤然として天(太陽?)を指差し、天の下にイスラーム教徒もキリスト教徒も同じレバノン人だと叫びました。今回の旅行中最も印象深く、感動的な瞬間でした。

(後記)この彼のこの言動がレバノンを知るためのキーだと今も思っています。皆さんはこの言動をどう理解しますか?ご意見をください。

Lemonwaterさんコメントありがとうございました。わたくしには日中戦争と太平洋戦争とを分けて考えることについて論評する知識も能力もありませんが、なぜか、1905年の「桂・タフト密約」を思い出しました。

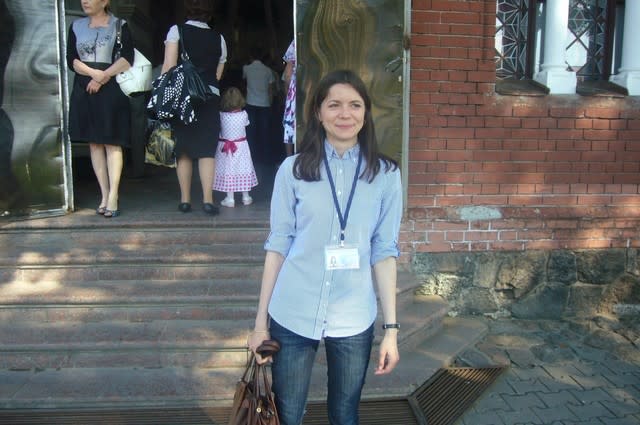

写真はベラルーシのブレストのガイド、ニーナさんです。彼女の日常会話はやはりロシア語だそうですが、両親はベラルーシ語だったそうです。彼女にあなたの母語はと尋ねた場合「ベラルーシ語」と答えたような気がします。ロシアとの統合は反対であるとの返事でした。そして若者は反対の傾向が強いと付け加えてくれました。

この時はウクライナにも行きました。隣国ウクライナはベラルーシとは少し違いました。2012年6月28日のブログを再録します。

「ウクライナのリヴィウ夜ホテルでの夕食を終え一杯機嫌で散歩に出かけました。ホテルにほぼ隣接する市民の憩いのリノック広場がありました。多くの市民が夜の憩いを楽しんでいました。写真のような若い家族連れに出会いました。ウクライナ語の挨拶言葉を書いたメモを見ながら挨拶を交わし後は片言の英語でおぼつかない会話を交わしました。彼らはウクライナナショナリストであることが分かりました。ロシア語でなくウクライナ語での挨拶でよかったと後で思いました。その時以前ソ連邦の一員であったウズベキスタンの首都タシケント空港でのことを思い出していました。 パスポートチェックの時係りの女性に「スパシーバ」(ロシア語のありがとう)というと彼女は間髪を入れずに、しかし、にこやかに「ラフマット」(ウズベキスタン語のありがとう)と訂正してくれました。次の「ダスビダニア」(ロシア語のさよなら)にも、「ハイール」(ウズベキスタン語のさようなら)とすばやく、毅然として、笑みを浮かべながら、訂正してくれました」忘れられない思い出の一つです。

前回、8月15日は「敗戦の日」か「終戦の日」ということを書きましたがお二人の方からコメントをいただきました。ありがとうございました。いずれも「敗戦」派でした。「比企の丘」さんの「一喝」の話思い出しました。勉強になりました。ところで、マスコミ、そしてブログで散見するのもほとんどが「終戦」派です。なぜなのでしょうね。

この写真の文書はベラルーシ入国時にもらい出国時に返すmigration card と呼ばれるものです。キルル文字が主体ですが中にラテン文字があります。上から3行目の左にRussian Federation(ロシア連邦)右にRepublic of Belarus(ベラルーシ共和国)と書かれています。出入国に関する文書が共用とは!と思いましたが、ひょっとすると、ロシア連邦の一員のベラルーシ共和国と言う意味かもしれません。どちらにしてもベロニカさんの言うように現実はロシアと一体化しているという考えを実証している文書のような気がしたので紹介しておきます。なお蛇足ですが、法的にはベラルーシはロシア連邦の一員ではありません。

最近ベラルーシの大統領選挙をめぐってマスコミ報道があります。その中でロシアとの関係が注目されています。わたくしは2012年ベラルーシを旅しました。その時わたくしはロシアとの関係について興味を持ち2012年6月19日にその件に関してこのブログに書きました。それを今回再録します。マスコミでもあまり報道されていないことなので参考になるかと思います。

今回の訪問国は1991年のソ連邦崩壊後に独立した国々ですが、同じように独立したバルト3国とは違って親ロシア的です。その中でも一番親ロシア的とされるベラルーシから。

ベラルーシの首都ミンクスのガイドはベロニカさんでした(写真)。あなたは家庭では何語で話しますかと尋ねました。もちろんロシア語で、98%の人がロシア語を話すという返答でした。この場合98%の人がロシア語を解するという意味か、98%の人の日常言語がロシア語であるという意味なのかはわかりませんでしたが、彼女のニュアンスでは後者の意味のようでした。

服部倫卓氏は「不思議の国ベラルーシ ナショナリズムから遠く離れて」で次のように書かれています。

「ベラルーシでは、ロシア語かベラルーシ語かという二者択一の枠に収まりきれない面がある。その最たる例は、『トラシャンカ』と呼ばれるロシア語とベラルーシ語のチャンポン言葉が蔓延していることである。つまり、ロシア語を話そうとしているのにベラルーシ語の単語や発音が混じってしまったり、ロシア語の影響を強く受けたベラルーシ語をしゃべったと言ったことが起きる」(p137)。

また2009年の国勢調査によれば母語をベラルーシ語と答えた人が53%、ロシア語と答えた人が41%です。ちなみに、民族構成ではベラルーシ人が84%、ロシア人が8%となっています。(「ウクライナ・ベラルーシ・モルドバ経済図説」p19)何がなんだかよくわかりませんね。

次に質問したのは「ロシアとの統合を望みますか」でした。その質問はあまり意味がなく現実はすでに統合されていると同じであり私の夫もロシア人ですと言うのが彼女の答えでした。(この場合のロシア人はベラルーシ国籍を持つロシア人か、ロシア国籍のロシア人かはよくわからない。多分彼女にとってそんなことはあまり意味のないことかも)

服部氏は「ベラルーシ民族・国民としての独自のアイデンティティが充分に確立されていないことをうかがわせるデータは枚挙にいとまがない」(p165)と述べられています。

それを制度的にうかがわせるような文書を発見?しました。次ページへ。

2017年8月18日の再録です。

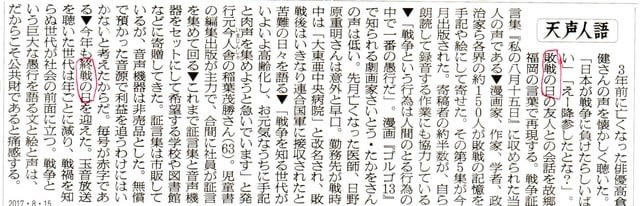

私は8月15日を「敗戦の日」と謂うべきだと思っています。安倍首相は「敗戦の日」ということは知ってはいるが、そういいたくなく「終戦の日」と謂うべきだと考えているでしょう。これは現在の多くの日本人の常識かもしれません。マスコミ関係は全て「終戦の日」ですね。しかも8月15日を最近では「敗戦日」ということも知らない人もいるようです。私は「終戦の日」と認識することによって「アジア太平洋戦争」の本質を誤解し、現代日本の理解も間違うのではないかと危惧しています。これ以上の議論は私の能力を超えるのでやめますが、実は写真の8月15日の朝日新聞の天声人語欄の紹介が目的でこの文章を書くことになりました。

ご覧ください。8月15日を「敗戦の日」と「終戦の日」の2つの表記をしていますね。一般的には同一の文章で同一の事柄を違った表記はしないと思います。その場合はその理由が書かれるべきでしょう。朝日新聞の社是は「終戦の日」ですが、筆者は「敗戦の日」が正しいと思っているので高倉健の言葉にかこつけて「敗戦の日」と書き、最後は「終戦の日」で妥協した文章ではないかと私は妄想しました。いろんな読み方があると思います。皆さんのご意見を伺いたいものです。

これは何だと思いますか? 人骨です。16世紀に建てられたサン・フラシスコ教会にある人骨堂です。5000体の人骨がこのように壁や柱に埋め尽くされています。感想の述べようがありません。修道士たちの黙想する場として造られたそうです。16世紀ヨーロッパを席巻したペストの死亡者のものとの説があるようです。

土産物の屋台の女性が鳩にえさを与えていますね。服装に注目ください。女性の服装について「地球の歩き方」(p160)ではナザレの伝統衣装として「既婚の女性は7枚重ねの短いスカートにエプロン、頭に巻いたスカーフとスリッパ****」と紹介されています。写真のこの女性の服装は?