今までの写真はジャワ島のジョグジャカルタ近郷で撮影しました。この写真はスラウェシ島です。自転車ではなくバイクのベチャです。ベトルといいます。こちらではベチャも走っていましたが、量的にはこのバイクのベトルのほうが多いようでした。ジャワ島ではこのベトルは見かけませんでした。

ときには荷物車になっているベチャも見かけました。

余談話

先日 新聞に厚生労働省発表による世界各国の平均寿命が紹介されていました。私も厚労省のホームページをのぞいてみました。44の国と地域が記載されていました。それを少し違った観点から見ることにしました。それは男女の平均寿命の格差です。

各国別女性平均寿命÷男性平均寿命×100をしてみました。国地域によってかなりの数値に違いがあることを発見しました。数値は120.3から97.7までの幅がありました。この120.3の国すなわち女性の寿命が相対的に男性の寿命のより約2割長生きの国はどこだと思いますか。ロシアです。次が118.7のウクライナ、3位がポーランドの112.0です。ロシアとウクライナは男性の絶対的平均寿命が極度に短いのが特徴です。南アフリカの49.9歳に次いで2番目に低いのがロシアの61.4歳で3番目がウクライナの62.5歳です。ロシア、ウクライナ、ポーランドはスラブ民族で寒いところに住んでウオトカを男性が飲むのと関係しているのでしょうか。

次に格差の少ない国を見てみます。男女の格差が逆転しているのはカタール97.7だけです。男性の寿命が81歳で世界最高です。それに対して女性は79.2歳です。ついでアルジェリアが102.3で、インド102.5、イラン102.8と続きます。その中でインドの場合は男女のとも62.6歳、64.2歳と寿命が短いのが特徴です。2位のアルジェリアが72.5歳、74.2歳と比べてもそれがよくわかります。

さて日本ですが(男79.59歳、女86.44歳)、108.6と比較的男女格差が大きいようです。ほぼ男性の寿命が同じ国と比べてみました。アイスランド(男79.7歳、女83.3歳)は104.5、スウェーデン(男79.36歳、女83.37歳)は105.0、スイス(男79.7歳、女84.4歳)は105.8です。

カタールのような例外は別とし女性の方が長生きだというのは常識になっていますが、その格差の度合いが国によってかなり違う理由はなんでしょうね。一般的な意味で平均寿命の差はその国の衛生、栄養、医療などが考えられますが、男女間の差は何を意味しているのでしょうか。また女性の寿命の方が長いのは何故ですかね。

そこで人間以外の動物ではどうなっているかと思って、上野動物園に尋ねてみました。答えはそんな統計は取ったことがないのでわからないとの答えでした。

というわけで、私の長年の疑問、男より女の方がなぜ寿命が長いのか、そしてその格差も国によって違いがあるのはどのような理由からか、は依然として解けないままです。 お判り方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。

お判り方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。

どこの国の都会でも車の洪水で交通渋滞は当たり前です? インドネシアでも例外ではありませんでした。その中でスーイスイと活躍するのがベチャ、ベトル、バイクです。ベチャは自転車の前に荷台をつけ客を運びます。インドネシアンタクシーです。バイクの数の多さにも少しびっくりしました。なぜかそれに対して自転車はほとんど見かけませんでした(ベトルについては後述)。

余談話

世界的に有名なガイドブック“Lonely planet”を知ったのは2002年西アフリカ(マリ、ガーナ、ベナン)の旅行の時でした。この地域の日本語のガイドブックを見つけることができなくて下調べに少し苦労をしました。その時「旅のデザインルーム社」の添乗員本橋さんがその存在を教えてくれました。添乗員のバイブル的存在とも紹介してくれました。その後少し気をつけて観察しているとこの“Lonely planet “を片手にキョロキョロしている旅行者をよく見かけます。 私の英語力は贔屓目に見ても中学2,3年生級ですが(会話力はほとんどゼロ)その後、海外旅行に出かけるときは必ずその地域の”Lonely planet”を購入して辞書を引き引き拾い読みをすることにしています。日本語の文献にはない珍しい話を見つけて喜んでいます。このブログでもそれを時々紹介しています。

しかしこの”lonely planet”にも間違いがあります。それを鬼の首を取ったように喜んでこのブログに2回紹介したことがあります。

一つはウズベキスタンのブハラにあるシナゴーグが1つにまでに減少しているという記述でした(p315)。2004年に私が自由行動で訪れたときには2つありました(2005年12月9日に紹介)。私の所有しているのは2nd edition でした。その後{旅のデザイン社}の添乗員の方から3nd edition では2か所と訂正されているという話をいただきました。しかしこの地域でのユダヤ人の減少で現在は1つまたはゼロになっているかもしれません。

もうひとつは、2009年8月16日に紹介した日本語の「有難う」がポルトガル語の”obridado”に由来するという記述です(p31)。これは明らかに間違いであると指摘をしました。この話を今回の「トラベル世界社」の添乗員年本さんに話したところさっそく調べてくれて彼の持つ2009年度版(私の本は2007年度版)ではその記述は削除されているとのことでした(ブログのコメント)。

というわけで、鬼の首でも取ったように喜んで間違いを指摘したことはすべて後日訂正されていたことが分かりました。そこでますますlonely planet に対する私の信頼は深まっています。今回のインドネシアの旅行でも日本語の文献では見つけることのでない興味深い話を見つけました。後日紹介の予定です。

中島ヤスミン氏の記事です。

ハンド・イン・ハンド・エルサレム校

父母たちのインタビュー

私は将来,我が娘をエルサレムのハンド・イン・ハンド(Hand in Hand)幼稚園に通園させたいと思っている。私はこの学校を選択した親たちに関心を持った。そこで2009年12月、仕事の合間をぬって、それぞれ宗教の異なる親にインタビューをした。

HIH校に通わせて100%満足

タミー・アインシュタイン,ユダヤ人のプロフィール

宗教: ユダヤ教徒 職業: アートセラピスト 出身地: ニューヨーク。 12歳でイスラエルに 家族と共に移住 学歴: 現在博士論文を執筆中 息子: HIH エルサレム校に在学中。もうすぐ16歳(HIH歴 9年) (HIH歴 9年)

子供を通わせた動機は?:

「恐怖心」は無知から来るのです。 この国は、いろいろなグループがお互いに背中合わせで住んでいます。でも他のグループについては実はお互いに何も知らない。そして「知らないこと」が他者に対しての恐怖心を生んでいると思います。相手の文化や言葉を知れば、この状態から開放されて恐怖心もなくなると思います。いずれにせよ、私たちは隣人として一緒に住んでいかなければならないのですから、恐怖の中で暮らしていくよりは相互理解の中で暮らせた方が良いですね。HIHは真の共存コミュニティーだと思います。

実際に子どもを通わせて:

HIH校の子どもたちは互いに尊敬しています。これは貴重です。 最近、イスラエルでも学校における構内暴力が問題になっていますが、HIHでは暴力問題は一切ありません。HIHでは相互に対話が持たれています。例えば昨年のガザ戦争中に、相手の意見を聞くこと、自分の意見を持つことのバランスをよく学んでいました。それは必ずしも合意が必要ということではありません。対話とは相手の考えを知ることだと思うのです。

将来軍隊に行くにあたって:

息子は、正しい倫理観とモラルを以って行動できると思います。彼は18歳になったらイスラエル国防軍に入隊すると言っています。イスラエル国民の義務としてやらなければならないと考えているのです。HIH校の経験により、軍人として、正しい倫理観とモラルで行動できる兵士になると思います。HIHの親の一人が、予備役でベツレヘムのチェック・ポイントに服務していたことがありました。同じHIH校の親仲間で、キリスト教徒が仕事で通っていました。お互いにいつも友人として接しました。周囲のアラブ人やユダヤ人兵士に良い模範を示したと思いますよ。

良い点,悪い点:

まだまだ、HIH校は大海の一滴。もっと親たちの努力が必要だと思います。 息子の学年は1学年1クラスしかありません。社会性を身につけるために、子どもをもっと大きい学校に通わせたいと転校させた親もいました。一人は3カ月でHIH校に戻り、一人は今でも休みやイベントがある時にいつもHIH校に帰ってきて、行事に参加しています。特に私たちの世代は一緒に学校を作り上げてきたので、親も子どもも本当に一つのコミュニティーを形成しています。このコミュニティーから離れるのは難しいと思います。 確かに、共学共存の理念に疲れて離れていく親たちもいます。家の近所の学校に子どもを通わせていれば、送り迎えの手間やいろいろな親同士の会合に出席する必要もない。それなりの理念を持っていなければ、継続するのは大変だと思います。私自身は子どもをHIH校に通わせていることに100%満足しています。

周囲の反応は?:

ハンド・イン・ハンド校の子どもたちは二民族の「かけ橋」の役割をしていると思います。 私たちはシナゴークに毎週通っています。そこでユダヤ教を守っている友人が、息子のバル・ミツバ(ユダヤ人の成人式) などにHIH校のクラスメート(他宗教)も招待した時、普段接する機会がない子どもたちがお互いにとても興味を示し、質問をいっぱいしていました。 私は開校当初から参加していましたが、その時に、「ユダヤ・アイディンティーの喪失 」を警戒する反対意見がありました。しかし多文化社会イコール自己のアイディンティーの喪失にはなりません。反対に多文化だからこそ自分のアイデンティティーを考え、自覚する機会が持てると思います。私自身もニューヨークの多民族社会で育ちましたが、常に自分はユダヤ人だと自覚していました。だから、このような心配はナンセンスだと思います。周囲の友人には、私の息子をみて自分の子どもをHIHに通わせなかったことを残念に思っている人もいます。また、この学校の活動がイスラエルに存在する差別主義を変えていくかも知れないと確信しています。

このような方法が将来、両民族間の平和共存に繋がるか?:

「平和」という言葉はとても遠くて、今の私たちには手の届かない所にあると思えます。しかし、多くの親たちは今のイスラエルの現状に疑問を持ち、その解決方法を模索してHIH校に子どもを入学させました。HIHが一滴のしずくとなって、水面に徐々に波紋を広げ、社会に浸透していけたらと願っています。

会の代表者松村光子氏のあいさつ原稿です。写真は挨拶をするゴーシュ・ハイアン市長、右下が松村氏です。

「こんにちは」という言葉は日本語で日中に使う挨拶です。「こんにち」の意味は「今日=きょう」です。その昔、日本民族の大部分は米作に従事する農民でした。農民にとっては天候が最も重要でした。そこで日本人が出会うとお互いに「今日は(どうですか)」と言いました。それから、「今日は 良い天気ですね」、あるいは「曇りですね」と天気について話します。その後、通常の会話に入ります。

ここイスラエルでは、あなたがたはお互いに「シャローム」、「サラーム」と挨拶しますね。これは、この地方では常に「平和」が最も重要であったことを示唆しています。(私注 2010年4月18日をご覧ください)私にとっても「平和」は非常に重要です。私は第2次世界大戦中、父をフィリピンの戦場で、叔父を満州の戦場で失いました。私は心の痛みと悲しみで長い間泣き続けました。そこで、子ども時代から「世界平和」を夢みていました。

私は1967年5月22日に22人の若い日本人のグループの一員として、イスラエルに初めて到着しました。そして6月5日に「6日戦争」に遭遇しました。日本大使館から「直ちにイスラエルを離れ、戦争に関係していない近隣諸国に行くよう」助言されました。しかし、私たちはキブツ・ダリアに残ることに決定しました。恐怖で緊張しながらキブツで働きました。防空壕に逃げ込んだその日に、ある家族の一人息子であるキブツの若者が、ジェニンの戦闘で戦死したと聞きました。 私は、ユダヤ人でもアラブ人でもありません。私はユダヤ人、アラブ人に対して憎しみを持っていません。私はイスラエルとアラブの両側で戦死した人たちを、私の家族の一員であったかのように感じ、心を痛め悲しく思いました。 私はユダヤ・アラブ間で「共存」を求めるあなたがたの1年間を締めくくるこの総会に参加できることを嬉しく思います。あなたがたは新しい世代です。ここに2民族の「共存生活」が実現することを期待します。そして将来、中東だけでなく世界の見本になってほしいのです。

私たち日イ支援会、日本の支援者、そして、1905年に日本で最初に創設されたキブツである一燈園が、あなたがたを応援しています。一燈園の子どもたちが、昨年11月末に街頭募金に出ました。1日で約1000ドル集め、そのお金をユダヤ人とアラブ人が一緒に勉強しているベルシェバのハンド・イン・ハンド校に寄付しました。 手に手をとって、「平和」、「サラーム」、「シャローム」に向かって行進しようではありませんか。最後に、1963年に暗殺されたアメリカの大統領J.F. KENNEDYのことばで、私の挨拶を結びたいと思います。

「人類は戦争を絶滅しなければならない。さもなければ人類は戦争によって全滅する」(Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind)。(原文:ヘブライ語)

ケレン・ハオール6号から 「ユダヤ・アラブ共存推進活動」大集会開催 についての山崎 智昭 氏の記事です。

写真はアラブのダンス、「デブカ」を踊る子供たち。左側がこのダンスをリードする人。

イスラエル中央地区にあるゴーシュ・ハアインの市公会堂で、「ユダヤ・アラブ共学共存のためのクラブ活動」に参加している生徒たち420名が 集まり、大集会が開催されました。この集会は、この組織が1年間どう活動してきたかを総括するイベントとして企画されました。会場の収容人員に制限があるため、28校の代表生徒420名だけになりましたが、参加した各校生徒の力強い発表によって、集会は大成功でした。 私たち「ユダヤ・アラブ青尐年共学共存推進日イ支援会」は、大集会の内容や主旨に全面的に賛同し、後援団体として参加しました。そこで今回は、後援の経過などを読者の皆様に報告します。

はじめに

私たちの組織が支援活動を行っているのは、大きく分けると主に次の3団体になります。 1 すでに皆様ご存知のハンド・イン・ハンド教育運動。 2「ユダヤ・アラブ共存のための青尐年クラブ」。 3「ギバット・ハビバ・ユダヤ・アラブ平和教育センター」。 1番目に挙げたハンド・イン・ハンド教育運動は、主に世界中のユダヤ人組織とヨーロッパの友好国から大きな支援金を受けています。 2番目は、イスラエル政府教育省のイニシァチブにより、小中高校において全国的な規模で展開されています。学校のクラブ活動として、ユダヤ側とアラブ側の学校がペアになって行われています。外部からの支援金は受けていません。当会はこの組織の、イスラエル中央地区の28校が参加している組織と情報交換などをしています。 3番目の「ギバット・ハビバ・ユダヤ・アラブ平和教育センター」ですが、この組織もハンド・イン・ハンドと同様に世界中から支援金を受けて活動しています。また、キブツ・アルツィ連合に所属する機関で、経済的にも安定しています。 ギバット・ハビバには、オープン・ユニバーシティー、宿泊施設やシンポジウム開催用の施設も完備しています。当会では、小額ですがこの組織への支援金の予算を組んでいます。この平和教育センターは、昨年60周年祝賀祭を行っており、豊富な歴史、経験、人脈を持っています。私たちはこの組織とも協力関係をうちたてて行くつもりです。

私たちの日イ支援会は初の外部後援団体

今回のイベントは当初、イスラエル政府援助資金や、それぞれの学校からの資金援助、そして参加する生徒たちの保護者による個人献金を集めて開催する方向で企画会議が行われました。このイベントのための運営資金は、前述の2組織のような、世界各地からの援助はまだありません。協議の過程で、 今回のイベントは予算不足で苦しい運営を迫られているという情勢報告が出 てきました。「ユダヤ・アラブ共存推進活動大集会」という夢のある企画も、規模の縮小、あるいは中止か、という事態に追い込まれたのです。 私たちの支援会は、「ユダヤ・アラブ共存のための青少年クラブ」を主催している教育省支部である中央地域から援助要請を受けました。そして、最初の外部支援組織となりました。もちろん、この決定は「ユダヤ・アラブ共存のための青尐年クラブ」の関係者に歓迎され、即時に感謝を表明されました。当日の会場でも参加した生徒たちから直接、『支援金ありがとう』の言葉を何回も聞きました。 このイベントは、イスラエル教育省の教育プロジェクトである「ユダヤ・アラブ共存のための青尐年クラブ」の活動でもあり、政府関係者や開催地市長、そして大勢の学校長が参列します。当会としては、多くの関係者に当会の存在を知らせる、またとない機会として考えました。イベントでは、当会は光栄なことに後援組織として代表の祝辞を依頼されました。いうまでもなく「ユダヤ・アラブ青少年共学共存推進日イ支援会」の存在と目的を、共学共存関係者にアピールする絶好の機会となりました。

日イ支援会は確実に歩んでいる

会場から 大集会そのものは、定刻通り午前10時に満員の会場で始まりました。ユダヤとアラブの生徒たちが420名も同じ会場に集まったという事実を、参加者全員が喜びの心で強く感じたと思います。そして 次々に舞台に登場する各校代表生徒たちの音楽やダンスは、賑やかで和気あいあいの交流となりました。楽しく平和に満ちた充実した2時間を過ごし、生徒たちの輝く瞳を確かに見ることができました。特にユダヤ・アラブ合同での生徒たちの共学共存の寸劇「スチグマ」と「相互理解」などは、私たちの目指す草の根運動そのものの題材でした。会場からもその都度「共鳴します」という意志を表する盛大な拍手喝采が浴びせられました。司会進行役は「ユダヤ・アラブ青尐年共学共存推進日イ支援会」発起人の一人である山崎エステルと、彼女の友人でアラブの村のスワード先生の2人で担当しました。両人とも、数年来共学を進める現場の活動をしているため、呼吸もピタリでした。 各来賓の皆様からの祝辞は『ここに集まっているあなたがたは、共学共存活動の最前線。将来への永久平和への賢明なる歩みの第一歩だ』など、どれもが熱の込もったものでした。なお、私たちの日イ支援会代表、松村光子さんが来賓として素晴らしいスピーチをされました(内容は別掲)。松村さんのヘブライ語の祝辞は、大集会の異色の来賓祝辞という感じで、会場の全員が静かにスピーチに耳を傾けていました。「一燈園児童が寒い中で街頭募金をして集めた支援金を、ベルシェバ・ハンド・イン・ハンド校へ寄付した」というところでは、会場から敬意の大拍手を受けました。 この大集会への参加は、「ユダヤ・アラブ青尐年共学共存推進日イ支援会」が確実に歩んでいる証拠です。現場での仲間たちの中に、ゆっくりですが着実に浸透していることを、肌で感じた瞬間でもありました。 イスラエル国内に広がる共学共存の活動の輪を支持し、広げていきたいと思います。今後とも日本の読者の皆様のご理解と、益々の応援をお願いいたします。私たちはこれからもイスラエル国内での支援奉仕活動に、可能な限り時間を割き、邁進していく所存です。

予告していたケレン・ハオールの機関誌3号中島ヤスミン氏の記事、その後7号の中から3本を紹介後「インドネシア」編を始めます。

ユダヤ•アラブ青少年政治懇談会を見学して

中島ヤスミン

イスラエルとパレスチナ自治区を往復して 私は観光ガイドという仕事柄、以前からパレスチナ自治区にもよく行き、多くのアラブ人と接する機会があります。一方テルアビブ周辺に住んでいる親戚の子どもたちは、そういう機会があまりないためアラブ人に対する見方が大分違います。彼らは、私たちが住んでいるエルサレムにたまに遊びにくると,町ですれ違うアラブ人を恐る恐る見て、小声で自爆テロの可能性を聞いたりします。また夫が教えているヘブライ大学を案内した時も、多くのアラブ人学生がユダヤ人学生と一緒に勉強していることに驚いていました。 私がパレスチナ自治区の子どもたちに会いにやって来た日本人NGOグループの同行ガイドとしてウエスト・バンクに行った時のことです。パレスチナ青年が日本人に訴えるイスラエル人像というのは,強硬に入植活動をしている過激なユダヤ教信奉者たちや、彼らを警護するために派遣されたイスラエル兵の姿でした。イスラエル国内でも過激なユダヤ教信奉者は少数派ですし、彼らに対して厳しい非難があるのは勿論です。 日本人の私は、二つの民族の間で,お互いのイメージに大きな誤解が生じていると私は感じていました。日本人である私は、それぞれの地域に足を運ぶのが容易なので,機会あるごとにアラブ人とユダヤ人に,「日本人から見るとてもよく似ていますよ」と話すのですが,思うほどの効果はありません。 そんなジレンマのなか,イスラエル国防軍から観光に携わるイスラエル人ガイドやバス運転手も保安のためにパレスチナ自治区(ベツレヘム、ジェリコなど)には入らないよう指示を受けるようになりました。2001年以降のインティファーダ勃発(注)で観光業に携わる人の解雇率が一時90%近くになったことがありました。

(注)パレチナ人の第二次反乱。原因は、2000年7月25日、キャンプ・デヴィドで開かれた「中東平和のための3者会議(ビル・クリントン、エイフード・バラク、ヤセ・アラファト)」の失敗に原因があるという説があり、この月をパレスチナ人第二次反乱の始まりと考える人々がいる。また、同年、9月28日、アリエル・シャロン氏が、二民族にとって聖地であるテンプル・マウント(アラブ側は、アル・アクサ寺院と呼ぶ)を訪れたことから暴動が始まり、この月にパレチナ人の第二次反乱が始まったという説もある。

私に何かできることは?

こんな状況ではお互いの不信感は募るばかりだと思っていた時に、山崎エステルさんが参加している、ユダヤ•アラブ青尐年懇談会を仕事仲間の山崎智昭さんに教えていただき、何かお手伝いできればと今回の懇談会の見学に行きました。 ユダヤ•アラブ青尐年懇談会の会合は,5月19日午前8時半からベングリオン国際空港近くのキブツ・ベロット・イツハックで開催されました。私は子どもを保育園に預けなければならない事情もあり、遅れて9時半ごろ到着しましが、既に子どもたちは仲良く一緒に楽しそうにゲームに熱中していました。参加した子どもの数は、ユダヤ人15、アラブ人、15合計30人とのことでした。

ゲームを通し協力精神を学ぶ子どもたち

私が到着した時に子どもたちは、みんなで協力してボールを迷路を通して目的の場所に入れるゲームをして遊んでいました。2つのチームに別れて競争します。最初は各自ボールを見ながらボードを上げたり下げたりしていましたが、指導員が「次はみんな後ろ向きで、ボールを見ないで入れてください」と言いました。その代わりそれぞれのチームに一人ずつチームの「目」になる人を選びゲームを開始しました。「目」は指示を出し、チームのメンバーは指示に従います。勝敗が決まった後は、次のゲームです。これは輪になった縄をみんなで持ってその縄の上を人が歩くのです。協力して縄を上手に引っ張らないとうまくいきません。最初は1人、次に2人と歩きます。そのうち人を乗せたまま立ったり座ったり上手にできました。以後、30分毎に入れ替わった6種の遊びがありました。 ゲームの後、指導員は「これらのゲームを通して互いが協力しなければできないことが、世の中にはたくさんあるということを子どもたちが知ることです」と結びました。真剣に聞き入っていた子どもたちは、遠足先のキブツで協力精神を身につける遊びや自然についても楽しく学びました。最後はタルブッカと呼ばれるアラブの太鼓演奏を学びました。タルブッカの太鼓を叩きながら、アラブの歌を披露したり、イスラエルの歌を一緒に歌ったりしてこの遠足は終わりました。

外見だけでは識別できないユダヤ人とアラブ人の顔、顔、

私は子どもたちの姿を写真に収めながら、どの子がアラブ人でどの子がユダヤ人なのか観察していました。女の子はすぐ分かりました。アラブの子たちは一人の例外を除いてスカーフを頭に巻き、ジーンズにお尻を隠すくらいのチュニックを着ています。ユダヤ人の女の子は最近流行のホットパンツをはいて素足を見せています。でも男の子は外見だけではほとんど判断できません。例えば、背が高く肌の白い青い目の子が、アラビア語を友達と話すまでアラブ人かユダヤ人か分かりませんでした。十字軍の末裔かしらと思うぐらいヨーロッパ的顔立ちです。またもう一人の男の子は色が浅黒く背もあまり高くありません。黒い目黒い髪で、どちらだろうと思っていると隣の赤シャツの女の子とヘブライ語で話しました。イエメン系のユダヤ人かもしれません。外見だけでは判断できないほど、双方ともいろいろな顔があります。

おわりに

この日一日、子どもたちを写真に撮っていた私は、みんながよく笑い楽しそうにしていること、また自然に一緒にいる姿を見ていました。でも山さんの話では、懇談会第1回目は,双方とも緊張した顔つきで2つに別れて座っていたそうです。(ケレン・ハオール第1号にその模様が描かれています)今回の懇談会は五回目で今年最後になるのですが、子どもたちは来年も続けたいと言っているそうです。特に今回は学校の外に出ての懇談会で、お互いに開放感もひとしおだったのでしょう。まるで同じクラスの子ども同士のようでした。 確かにユダヤ・アラブ紛争はアラブ人とユダヤ人の問題であって,遠くに住む日本人は部外者かもしれません。今の状態では双方の不信感が強くなるばかりで、この不信感を和らげるためには、第三者的な中立者が必要であることは確かです。不信を解くにはお互いに相手を知る必要があります。そのためにはできるだけ多くの懇談会の機会を作ることが大事で,年6回、しかも毎回1時間の会合では少なすぎます。今回のように一緒に遠足に行ったり、旅行をすることによって交流が深まります。子ども時代共に楽しい時間をたくさん過ごすことが、将来彼らの良い思い出になり、双方のイメージを変えていくと思います。本当は、子どもの時から一緒に机を並べ、一緒に育ちながら相手の言葉や文化などを知ることが一番理想的だと考えます。このような取り組みの学校が最近数校設立され、欧米からの援助を受けています。これらの活動のための資金援助が日本人である私たちにできる重要な協力ではないかと思います。

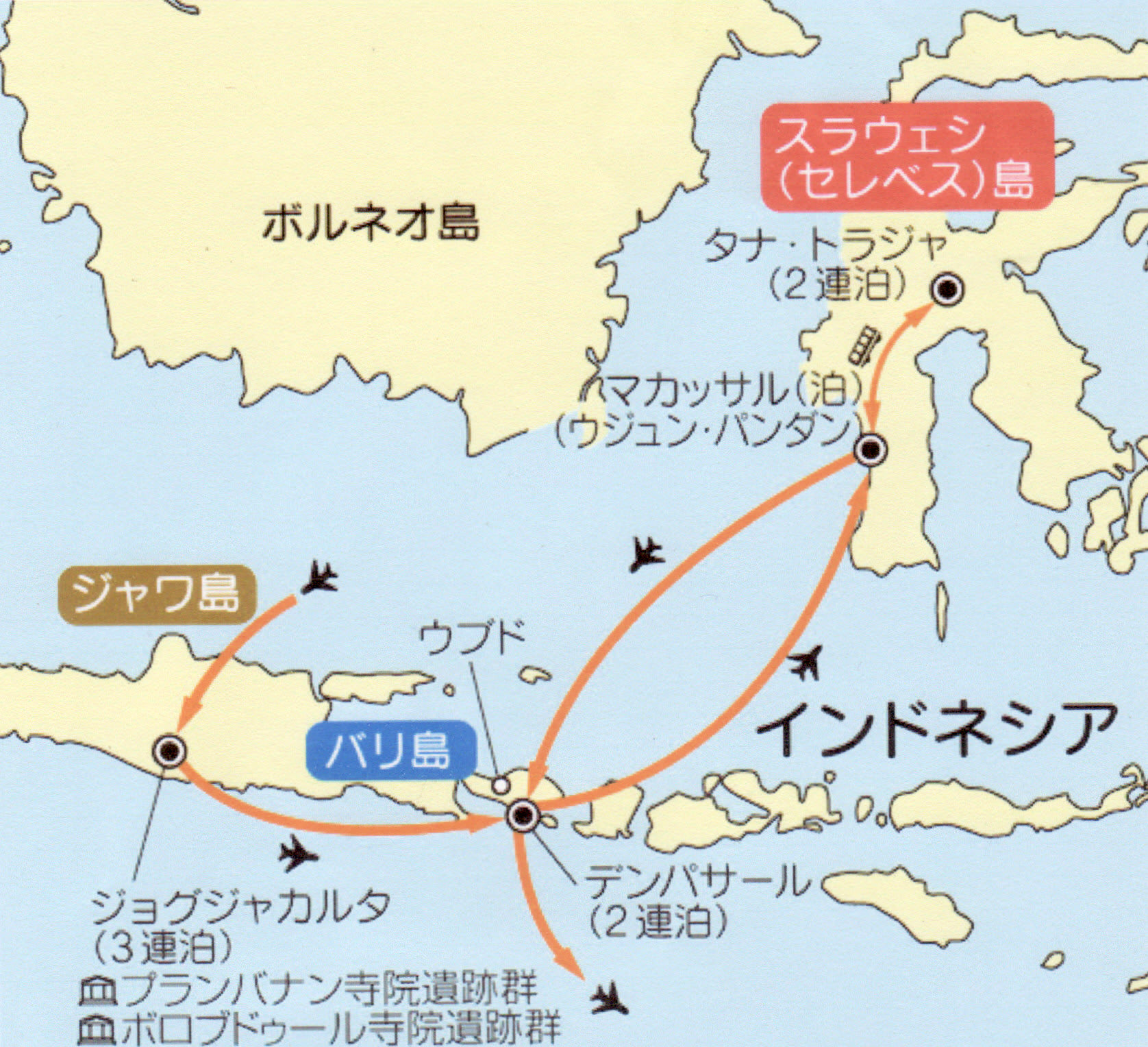

7月6日より16日までインドネシアを旅行します。その間休載します。再開は19日ころを予定しています。「イスラエルとパレスチナ」編はまだ少し残っているのですが他日紹介する予定です。画像は旅程図でトラベル世界社のホームページからの転載です。

イエスの死後ユダヤ教イエス派はキリスト教へと発展していきます。そこで重要な役割を果たしたのが聖書です。旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシャ語で書かれていました。これを中世ヨーロッパの共通語である(ただし知識人)ラテン語に20年を費やして訳したのがヒエロニムス(347~420)です。この聖書はウルガータ版と呼ばれ20世紀に至るまでカトリックのスタンダードとされていました。 彼はベツレヘムでこの翻訳をしてここでなくなりました。したがってベツレヘムの聖誕教会の近くにこの銅像がありました。

余談話。 イエスは何語を話していたかご存知ですか。アラム語ですね。イエスの最後の言葉「エロイ・エロイ・レマ・サバクタニ」がアラム語であることからも明らかですね。したがって、イエス時代のユダヤ人の日常言語はアラム語でヘブライ語は文章語になっていました。アラム語は当時オリエント地方の広域共通語でした。現在のヘブライ文字もアラム語文字からきています。現在のイスラエルの言語ヘブライ語はこのヘブライ語を復活させたもので、このように一度日常言語でなくなったものが復活するというのは歴史上極めて希有な例です。

もうひとつはイエスの故郷ガリラヤ湖畔で、弟子たちのもとに現れました。そこにペテロ首位権の教会があります。岩にMensa Christiと書かれていますが、キリストのテーブルという意味で弟子たちと食事をしたとされるテーブルです。

キリスト教信仰にとってイエスの復活は絶対条件です。今回の旅行ではイエスが復活したとされる所を2か所訪れました。一つはエルサレム近郷のエオマです(マルコ24:13~32)。その場所は細かくは特定されていませんが、この辺りとされる場所に行きました。したがって復活の場所という表示はありませんでした。写真に見るように1世紀のユダヤ人墓地のあるところでした。