後半の展開にハラハラ。

***************************

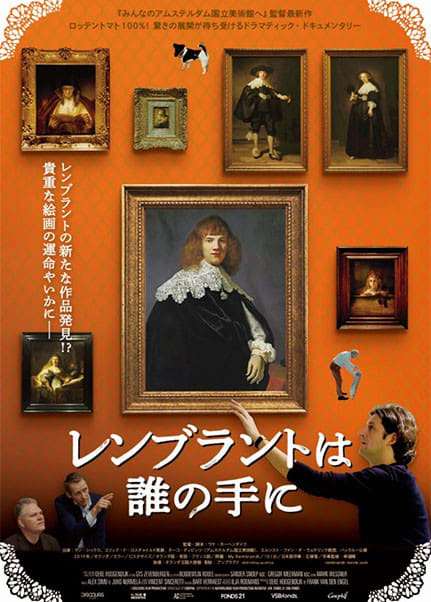

「レンブラントは誰の手に」70点★★★★

***************************

(おそらくこの後の顛末も入れて

「みんなのアムスステルダム美術館へ」(14年)のタイトルになってます)

で、美術館改装工事の裏側を

そのドタバタをも正直にユニークに描いた

ウケ・ホーヘンダイク監督によるドキュメンタリー。

レンブラントの名画が家に飾ってあるという

オランダのごっつ名家の11代目にして

若き画商であるヤン・シックス氏。

お育ちの良さを感じさせる

この甘~いイケメンが

オークションで見つけた一枚の絵画。

「え?これ、レンブラントじゃん?

だってうちにあるし、ずっとそのタッチ見てきたし」と

判断した彼は

その絵を安く競り落とす。

そしてその真偽を専門家に鑑定してもらうのだが――?! というのが

というのが

主軸です。

で、まあニュースにもなっている話なのですが

せっかくなので、そのハラハラも併せて観ていただきたい。

それに真偽とは別に、意外な問題も起こってくるんです!

主人公ヤン・シックス氏は純然たるおぼっちゃまで

別にお金儲けが目的じゃないんですね。

映画の中で、彼自身が

「家柄を超えて、画商として自身の力を試したかった」と素直に言っている。

たしかに目は確かそうだし、

眠っているお宝発掘に向けた彼のワクワクした笑顔も非常にいい。

展開もまるきりドラマでおもしろいのですが

ただ、この映画、彼だけのストーリーじゃないんですよね。

同時に豪奢な自邸でレンブラント絵画を愛でる

公爵の暮らしぶりとか

逆に絵画を手放すことになった男爵の話とか

それを国の威信にかけて

手に入れようとする美術館同士の駆け引きとか。

話があちこちに入り乱れてつなぎ合わされるので

少々わかりにくく

思考が寸断されるのが難点。

「芸術の真価とは何か? それは値段なのか? それを誰が判断するのか?」といった

大きな問題を提示していることはわかるのですけどね。

さらに、こんなこと言っても詮無いけれど

こんなご時世、庶民としては

ヨーロッパの純然たる階層社会、その歴史を

羨望というより

なんだか複雑な気持ちで見てしまうのもたしか。

しかし彼らのような人々が

レンブラントほか才能のパトロンとなり

彼らを育成し、美の至宝を世に残してきたのも事実なんだよなあと

いろいろを考えたりするのでした。

★2/26(金)からBunkamura ル・シネマほか全国順次公開。

という感じです。

という感じです。

、マジでおもしろかったです。

、マジでおもしろかったです。