8年振りのリベンジ駒ヶ岳へ・・

剣ヶ峰 (1131m)砂原岳 (1112m)隅田盛 (892m)

■ 山 行 日 2015年10月22日(木)~23日(金) 1泊2日

■ ル ー ト 赤井川コース~剣ヶ峰~砂原岳~隅田盛

■ メ ン バ ー 夫婦登山 №12

■ 登 山 形 態 登山道

■ 地 形 図 1/25000地形図 「駒ヶ岳」

■ 三角点・点名 剣ヶ峰 三角点点名無し 標高点のみ

砂原岳 一等三角点 点名「砂原岳 サハラダケ」

隅田盛 三等三角点 点名「馬ノ背越 ウマノセゴエ」

■ コースタイム 登山口~剣ヶ峰まで 1時間40分

剣ヶ峰~砂原岳まで 1時間10分

砂原岳~隅田盛まで 1時間10分

隅田盛~登山口 25分

<登り>

06:45 登山口出発

07:38~45 馬の背

08:25 剣ヶ峰ルンゼ

08:38~45 剣ヶ峰頂上標識(c1060)

09:30 砂原岳コル

09:33~42 砂原岳頂上

頂上西尾根散策

<下り>

10:00 コル下山

11:10~15 隅田盛

11:40 登山口

★ 2007年7月・・・

駒ヶ岳は、1998(平成10)年10月の小噴火から入山規制の対象となって以降すでに17年間を経過

している。その間、唯一2007年7月に「火山勉強会登山」と称した一般登山者向けの公募登山があり

すぐに応募した。

参加者は老若男女約320名、前日森町道の駅で車中泊し、翌朝森町役場前に集合した。

この時の応募では「勉強会に参加すれば頂上に登れる」と確信して気合の入っていた山行だったのに、

登って見れば「馬の背」までしか登れず、関係者の聞き取れない講義(勉強会)と火口周辺のトレッキン

グで下山となってしまい不完全燃焼のまま悔いが残る登山会だった。

2010年(平成22)から入山規制が緩和されたが、その理由は「火山活動が静穏な状況であり、

観光協会等の要望等から駒ヶ岳火山防災会議協議会と駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会では、

駒ヶ岳の入山(登山)規制について協議した結果緩和することを決め、現在「馬ノ背」地点まで

入山(登山)が緩和されています。」赤井川コースからのみ馬の背までと言う条件付きの登山を

事前申し込み限定で許可するようになった。

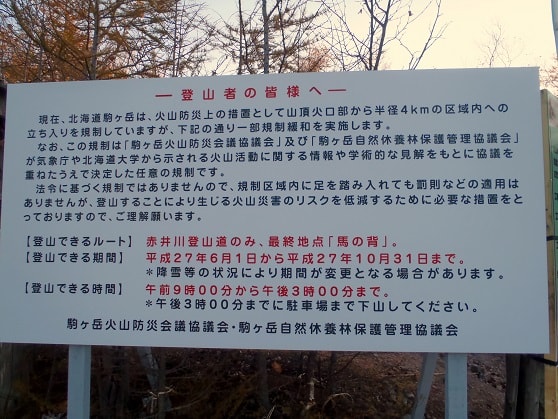

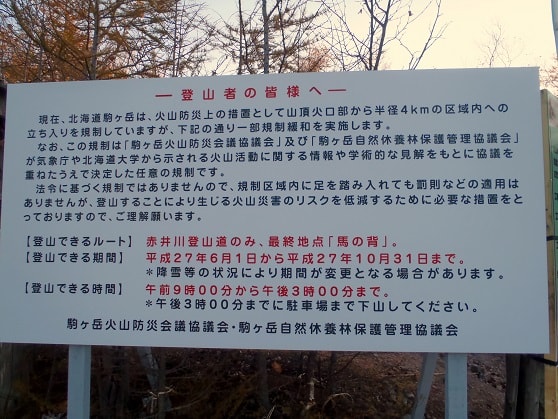

そして、2015年6月から更に入山規制を緩和する条文の看板が登山口に設置されたのが下記の

写真である。これを読む限り登りたいと思う登山者側からすると「自己責任」で登る事に問題なし

と理解したくなる。関係する森町や気象庁、森林管理署など行政側の処置として、「もう火山活動は

落ち着いたので明日から全コース開放!」とならないのは当然であるが、このチャンスを逃さず

8年前のリベンジとばかり初冠雪している駒ヶ岳に再訪し、自己責任で登る事にした次第だ。

※ このサイトを見て私も駒ヶ岳登山へ・・・と思う方に一言。

今回の私たちの登山は、全くの自己判断、自己責任で登った記録です。他人にお勧め出来る

登山・投稿ではありませんので、如何なることがあっても責任は負いません。

GPSログではありません。登ったルートはこんな感じです・・

★ 人真似ではない自己責任・・・

「火山勉強会登山」に参加してからもう8年も過ぎてしまったとは、時の流れはほんと早いなぁ~と

ため息が出る。その間、ず~と登れるチャンスを待っていた。そして、今年になってHYMLの大先輩

である函館のsakagさんと山ちゃんがそれぞれ登った記録をHPで公開していた。

最初は「えっ!登っていいの?・・・」と疑問符が付いたが、記録を読んでみると入山規制が以前よりも

緩和されたと理解出来る。確かに「登って良い」とは書かれていないが「登山禁止」とも書かれていない。

登山口に設置された「登山者の皆さんへ」の文言を読むと、結果登山中の事故については自己責任で

行政側に責任はありません・・・。区域外に立ち入っても法的な罰則はありません・・・と続く。

つまり登山中に予期せぬ噴火などがあった場合、許可外に立ち入る登山者は自己責任で対処して

下さい。と理解すれば「登山出来る」と解釈する。

二人が登った後すぐに行くと「人真似」のように見えるが、こんなすばらしい山に登れるチャンスは

逃がしてならない!・・・と真似事では無くあくまで「自己責任」で計画した山行であると強調したい。

函館sakagさんのHP「一人歩きの北海道山紀行」はこちら→ 「駒ヶ岳」

札幌山ちゃんのHP「ゆっくり歩きで低山を楽しむ」はこちら→ 「駒ヶ岳」

登山口に向かう途中立寄ったJR函館線「駒ヶ岳駅」

★ ロスタイム道迷い・・・

前日登山口近くの森町道の駅「YOU遊もり」で車中泊する。

登山口6:00出発に合わせて4:00起床予定も30分寝坊して4:30起床。

それでも5:40には出発し何とか間に合いそうと思ったのもつかの間・・・古いガイド本に添って

走った道は行止まりで引き返すロス。25000地形図に添って走りようやく登山口に着いたのは

6:35だった。

ちょっとだけ後ろめたい気持ちがありながらまだ誰も居ない登山口広場に車を停めて安心する。

早々6:45には出発し、足早に馬の背を目指すことにした。(なんか笑える・・・)

雲一つない快晴の登山日和に幸運と感謝しながら貸切の駒ヶ岳に登る高揚感はなんだろう?

登山口に立てられた看板を少し読むと6月から入山規制が更に緩和されたと改めて感じる。

登山口までの林道にはゲートが2ヶ所あったが開放されていたし、登山口にはもう係員は居ない。

トイレの向こうには小型の重機があって登山道は整備された感じだ。

そうそう8年前の火山勉強会登山の時もここからスタートしたと改めて思い出した。

標高約487m、6合目登山口・・・右側の登山道を登る

登山口横に設置されていた「登山者の皆さんへ」の看板

★ 夢のリベンジ・・・

どちらかと言うと小心者の二人・・・

看板を見て「自己責任」で登ればなにも問題ないさ!と自分に言い聞かせながらどこかせわしない。

でもそれ以上にこの天気と目の前に聳え立つ剣ヶ峰を間近にすると高揚する気持ちは抑えられない。

今日はどうしても8年前不完全燃焼で終わった山をリベンジせねばと気合の入れ方が違うのだ。

整備された馬の背までの登山道は車も走れる立派な道だ。途中の標識は新旧混ざっているが

基本馬の背までの標識と理解する。

少しずつ高度を上げながら50分程で馬の背に着く。

古い案内標識とそれぞれの山をバックに記念写真を撮り、規制ロープを跨いで越えた。

馬の背にも小型の重機が1台停めてあった・・・。

登山道から近くの剣ヶ峰をズームで撮る・・・

あんな岩峰に登れるなかなぁ~なんて思いながら歩を進める

振り返れば眼下に広がる大沼と横津岳などを見渡すも遠望は出来なかった・・

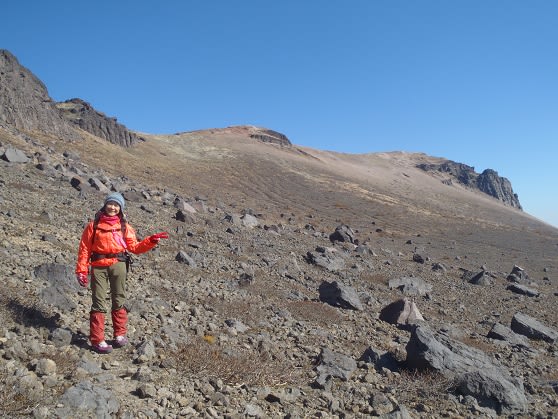

★ 登行意欲・・・

何度も繰り返すようだが、8年振りに再訪した「馬の背」。

でもあの時とは景色がまったく違って見えた。

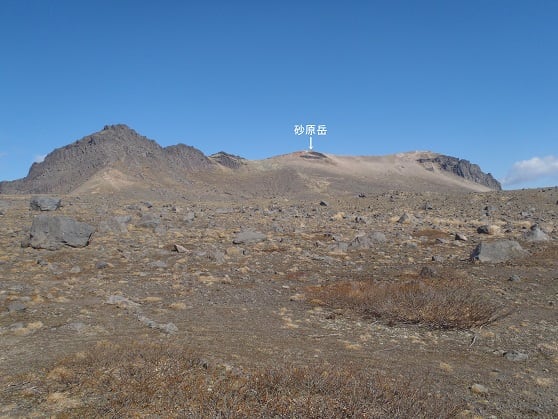

この青空の下で見る「剣ヶ峰」と「砂原岳」そして爆裂火口を見渡すとどうしてここまでしか登れないの?

と、強い疑問符が付く。どんどんと登行意欲が湧き当り前のように規制線を越えた・・・。

第一目標の「馬の背」C902に到着 古い標識を入れて砂原岳を撮る

同、剣ヶ峰を背に一枚・・・

登山道や火口原のあちこちに咲いていた「シラタマノキ」

剣ヶ峰中腹から望む砂原岳と火口

昭和4年火口のズーム

★ 登山道?・・・

馬の背から目指す剣ヶ峰へのルートは別に決まっていない。

どこをどう歩いても良いのだが、目の前の剣ヶ峰岩峰群のルンゼを目標にすると何故かそこに

古い踏み跡を見つける。更にピンクのテープまで所々に付けてあり導いてくれた。

結局、ルンゼまで迷う事無く最短で到着し更にその上部にはフィックスロープまで設置して

あったから驚く。ルンゼ上までは急斜面も問題なく登れ、嬉しい誤算だった。

今思うに、登山道らしき踏み跡も付けられたテープも規制前からのものでは無くまだ新しい

ものと判断する。

いよいよルンゼの登りだ! 背景は隅田盛。

ルンゼには、しっかりした踏み跡と上部に新しいフィックスロープまであった

ルンゼを登り切るといきなり飛び込む景色は森町市街地と噴火湾

風が少し強く2~3日前に降った残雪が寒々しい。最高点のP1には到底登れないと判断

私たちの「剣ヶ峰頂上」はルンゼ北側の岩峰とした・・・満足

ルンゼ南側の岩峰、最高点のP1はまだこの先だった・・・

剣ヶ峰の岩峰群裏側にはしっかりした踏み跡とピンクのテープが導いてくれた。

その先のC1060に突然「剣ヶ峰」頂上標識があってびっくり・・・

★ 剣ヶ峰・・・

剣ヶ峰は、岩峰群の最高峰P1とする岩の上1131m地点である。

ルンゼに登って左手2つ目くらいの岩塔がそれであるが、岩峰西側を巻いて基部までは行けそうだ。

しかし、到底最高点の登りにはクライミングの道具無しでは登る事が出来なかった。

それでも大満足。

私たちの剣ヶ峰はルンゼの右側の岩峰と決め登頂記念写真を撮る。

さて、次にここから砂原岳を目指す時ふと足元を見るとまた踏み跡とテープを発見。

ルートは、岩峰基部の西側にあり恐怖感無く辿る事が出来た。これって間違いなく登山道だ。

辿って行くと岩峰北端に出て平らな広場に着く。そこには「剣ヶ峰」の標識があり「あれっ?」と

思いつつ、安全な登山道の終点をここにする事で事故を減らそうとする結果の頂上標識なのかもと

直感した。標識はC1060付近に設置されすぐに降りられるルートも導いていた。

剣ヶ峰を後にして砂原岳に向かう・・・

振り返る剣ヶ峰も見る方向で形が全く違ってくる・・・

中間の火口原から振り返る剣ヶ峰

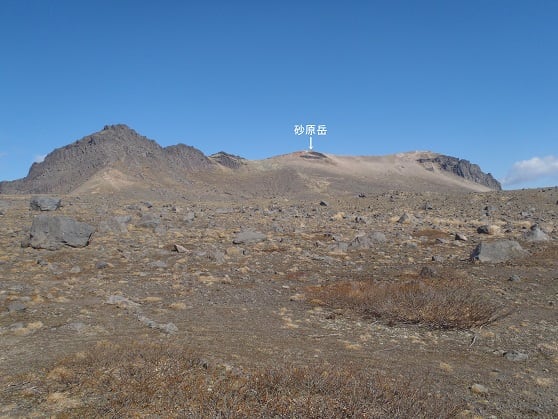

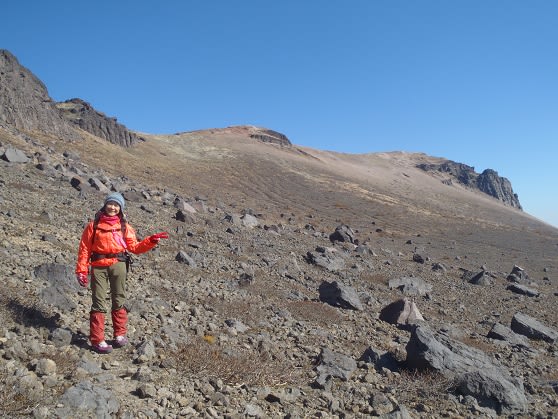

向かう砂原岳が間近になって来る・・・

いよいよ砂原岳への登りに差し掛かる

頂上コル手前の岩峰は人面岩のようで面白い・・一部編集しています(顔)

★ 砂原岳・・・

剣ヶ峰の頂上標識を後にして砂原岳までは1時間弱だった。

比較的平らな火口原を最短ルートで目視し辿って見るとやはりここにも踏み跡が・・・

踏み跡近くの岩場には石を積み上げたケルンが更にルートを示していたから驚く。

いったい何人の登山者が訪れているんだろう?

稜線コル手前の岩峰は他とは違い面白い岩相だったのでちょっと編集(いたずら)して見た。

この岩峰の右側を登るとコルに着き倒れた標識もあった。頂上はすぐ右側で3分で着いた。

360度の絶景パノラマ・・・

風が強く寒かったが、手袋と毛糸の帽子、ダウンで丁度良かった。

暫し眺望と登頂を楽しみ記念写真を・・・と三脚を立ててタイマー撮影

風で三脚が倒れるハプニング!・・・その時の写真を掲載した。

ついにリベンジ成功、砂原岳頂上と一等三角点 背景は剣ヶ峰です

砂原岳頂上から望む剣ヶ峰のズーム

砂原岳から森町市街地と噴火湾を望む

砂原岳頂上に立ち東側の尾根を見渡す・・・

ハプニング! 砂原岳頂上写真で三脚が風で倒れてパシャリ・・・

★ 砂原岳西の岩峰群・・・

剣ヶ峰の岩峰群は南北に連なり、砂原岳の岩峰群は東西に延びている。

砂原岳の頂上には、一等三角点があるが西側の岩峰の方がやや高いらしい。

また西側岩峰基部には渡島砂原コースの旧登山道があり少し気になったので散策してみる事にした。

岩峰北側の斜面には初冠雪の残雪があり景色は一変する。登山道の所々にはルート標識もあって

このコースの登りでは、振り返ると眼下に噴火湾を背にして爽快な良いコースだなぁ~と思った。

東側先端にも行って見たかったが、二座の登頂を終えると早く下りようと言う気持ちが先行し

行かずに終わってしまった・・・

砂原岳西側の岩峰群を散策・・・

迫力ある安山岩の岩峰に圧倒されるも美しささえ感じる

下りはこのコルから降りた・・・

岩峰西端に来ると渡島砂原コースの登山道と西円山などが確認出来た

気持ちの良い下りでは古い登山道を辿る・・・ケルンがところどころに

各山頂は風が強く寒かったのでここで大休憩、山頂コーラで乾杯しました!

★ 残置の標識・・・

頂上火口原を中心として西側に剣ヶ峰、北側に砂原岳が要塞のように壁となって囲む感じに

なっているが、全体を見渡しグルリと歩いて見ると古い登山者用の案内標識が残置されている

事に気が付く。規制線のロープは所々で切れているし残置された標識って17年以上前のものなのに

新しそうな標識も目に付いた。

火山活動の事はまったくの素人だが、火口の危険個所は除いて登山道の再整備をすれば砂原岳は

多くの登山者で賑わってもらえるのに・・・と、つい勝手な欲を言いたくなった。

何度も振り返り見る砂原岳と剣ヶ峰・・・

剣ヶ峰の全容

★ 小心者・・・

下山を前に登山道に近い「隅田盛」に立寄って帰ろうとルートを辿る。

しかし、馬の背に駐車してあった重機が動いていて何やら作業をしていた。作業員も2~3人見えた。

本来のルートを辿るとこの馬の背を経由して隅田盛に向かわなければならない。

しかし、小心者の二人・・・。トラブルやいざこざは避けたいと回り道(近道)した。(笑)

最後の隅田盛も間近になって来た・・・

隅田盛山頂近くから再び砂原岳を振り返ると火口裂がはっきりと望める

もう少しです・・・

3座目の登頂です・・・

隅田盛から望む大沼と横津岳・・・

★ 大勢の登山者・・・

隅田盛から下山する時もルートから外れて馬の背はパスした。

しかし、下山前にふと登山道を見ると人影がいくつも見えて最初は作業員かな?と思っていた。

でも華やかな目立つ服装はどう見ても登山者だった。軽装な人が多いが、「馬の背」までなら

理解出来る装備である。

ガレ場から登山道に戻ってからも何人かとすれ違う。小さな声で挨拶を交わすも立ち止まって

会話は避けた・・・(またまた笑)

登山口では、すでに15台ほど駐車してあり更に車が到着して来る。

登山口までの観光客風の方も居るようだが、この天気に誘われるように間近に迫る駒ヶ岳を

見るには絶好の展望台かも知れない。

以前は、事前申し込みをしなければ登山口にも来られなかったことを思うとはやり規制緩和は

ここまで来たか・・・と実感した。

★ 大沼公園巡り・・・

このまま真っ直ぐ帰宅しても大満足だったが、折角なので大沼公園に立寄る事にした。

公園側から駒ヶ岳を見る事とランチタイムにしよう・・・が目的だった。

平日にも関わらず大勢の観光客で賑わっていた。終わりかけの紅葉だがまだ充分に楽しめる。

少しだけ島巡りコースを辿りしみじみと登って来た駒ヶ岳を眺めては、充実感に慕っていた・・。

ランチは公園街の老舗風なお店に決める

食べ処「こぶし」・・・夜は居酒屋で再オープンらしい。

ラーメンと焼きそばを注文・・・一応、味は合格点かと。

大沼公園に立寄りましたぁ~

島巡りコース最初の橋は「湖月橋」

湖月橋から望む駒ヶ岳

「さっきまであそこに登っていたんだよねぇ~」・・・

紅葉ももう終盤・・・でも綺麗だった

コース上で一番のスポットかな?

大沼公園でランチタイム 入店した「食べ処 こぶし」

私が注文した昔風しょう油ラーメンと半チャーハンセット

チーヤンが注文した 焼きそば

帰路の落部付近から望む駒ヶ岳・・・良い山だったなぁ~

※ 10月28日にアップ終了です。

剣ヶ峰 (1131m)砂原岳 (1112m)隅田盛 (892m)

■ 山 行 日 2015年10月22日(木)~23日(金) 1泊2日

■ ル ー ト 赤井川コース~剣ヶ峰~砂原岳~隅田盛

■ メ ン バ ー 夫婦登山 №12

■ 登 山 形 態 登山道

■ 地 形 図 1/25000地形図 「駒ヶ岳」

■ 三角点・点名 剣ヶ峰 三角点点名無し 標高点のみ

砂原岳 一等三角点 点名「砂原岳 サハラダケ」

隅田盛 三等三角点 点名「馬ノ背越 ウマノセゴエ」

■ コースタイム 登山口~剣ヶ峰まで 1時間40分

剣ヶ峰~砂原岳まで 1時間10分

砂原岳~隅田盛まで 1時間10分

隅田盛~登山口 25分

<登り>

06:45 登山口出発

07:38~45 馬の背

08:25 剣ヶ峰ルンゼ

08:38~45 剣ヶ峰頂上標識(c1060)

09:30 砂原岳コル

09:33~42 砂原岳頂上

頂上西尾根散策

<下り>

10:00 コル下山

11:10~15 隅田盛

11:40 登山口

★ 2007年7月・・・

駒ヶ岳は、1998(平成10)年10月の小噴火から入山規制の対象となって以降すでに17年間を経過

している。その間、唯一2007年7月に「火山勉強会登山」と称した一般登山者向けの公募登山があり

すぐに応募した。

参加者は老若男女約320名、前日森町道の駅で車中泊し、翌朝森町役場前に集合した。

この時の応募では「勉強会に参加すれば頂上に登れる」と確信して気合の入っていた山行だったのに、

登って見れば「馬の背」までしか登れず、関係者の聞き取れない講義(勉強会)と火口周辺のトレッキン

グで下山となってしまい不完全燃焼のまま悔いが残る登山会だった。

2010年(平成22)から入山規制が緩和されたが、その理由は「火山活動が静穏な状況であり、

観光協会等の要望等から駒ヶ岳火山防災会議協議会と駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会では、

駒ヶ岳の入山(登山)規制について協議した結果緩和することを決め、現在「馬ノ背」地点まで

入山(登山)が緩和されています。」赤井川コースからのみ馬の背までと言う条件付きの登山を

事前申し込み限定で許可するようになった。

そして、2015年6月から更に入山規制を緩和する条文の看板が登山口に設置されたのが下記の

写真である。これを読む限り登りたいと思う登山者側からすると「自己責任」で登る事に問題なし

と理解したくなる。関係する森町や気象庁、森林管理署など行政側の処置として、「もう火山活動は

落ち着いたので明日から全コース開放!」とならないのは当然であるが、このチャンスを逃さず

8年前のリベンジとばかり初冠雪している駒ヶ岳に再訪し、自己責任で登る事にした次第だ。

※ このサイトを見て私も駒ヶ岳登山へ・・・と思う方に一言。

今回の私たちの登山は、全くの自己判断、自己責任で登った記録です。他人にお勧め出来る

登山・投稿ではありませんので、如何なることがあっても責任は負いません。

GPSログではありません。登ったルートはこんな感じです・・

★ 人真似ではない自己責任・・・

「火山勉強会登山」に参加してからもう8年も過ぎてしまったとは、時の流れはほんと早いなぁ~と

ため息が出る。その間、ず~と登れるチャンスを待っていた。そして、今年になってHYMLの大先輩

である函館のsakagさんと山ちゃんがそれぞれ登った記録をHPで公開していた。

最初は「えっ!登っていいの?・・・」と疑問符が付いたが、記録を読んでみると入山規制が以前よりも

緩和されたと理解出来る。確かに「登って良い」とは書かれていないが「登山禁止」とも書かれていない。

登山口に設置された「登山者の皆さんへ」の文言を読むと、結果登山中の事故については自己責任で

行政側に責任はありません・・・。区域外に立ち入っても法的な罰則はありません・・・と続く。

つまり登山中に予期せぬ噴火などがあった場合、許可外に立ち入る登山者は自己責任で対処して

下さい。と理解すれば「登山出来る」と解釈する。

二人が登った後すぐに行くと「人真似」のように見えるが、こんなすばらしい山に登れるチャンスは

逃がしてならない!・・・と真似事では無くあくまで「自己責任」で計画した山行であると強調したい。

函館sakagさんのHP「一人歩きの北海道山紀行」はこちら→ 「駒ヶ岳」

札幌山ちゃんのHP「ゆっくり歩きで低山を楽しむ」はこちら→ 「駒ヶ岳」

登山口に向かう途中立寄ったJR函館線「駒ヶ岳駅」

★ ロスタイム道迷い・・・

前日登山口近くの森町道の駅「YOU遊もり」で車中泊する。

登山口6:00出発に合わせて4:00起床予定も30分寝坊して4:30起床。

それでも5:40には出発し何とか間に合いそうと思ったのもつかの間・・・古いガイド本に添って

走った道は行止まりで引き返すロス。25000地形図に添って走りようやく登山口に着いたのは

6:35だった。

ちょっとだけ後ろめたい気持ちがありながらまだ誰も居ない登山口広場に車を停めて安心する。

早々6:45には出発し、足早に馬の背を目指すことにした。(なんか笑える・・・)

雲一つない快晴の登山日和に幸運と感謝しながら貸切の駒ヶ岳に登る高揚感はなんだろう?

登山口に立てられた看板を少し読むと6月から入山規制が更に緩和されたと改めて感じる。

登山口までの林道にはゲートが2ヶ所あったが開放されていたし、登山口にはもう係員は居ない。

トイレの向こうには小型の重機があって登山道は整備された感じだ。

そうそう8年前の火山勉強会登山の時もここからスタートしたと改めて思い出した。

標高約487m、6合目登山口・・・右側の登山道を登る

登山口横に設置されていた「登山者の皆さんへ」の看板

★ 夢のリベンジ・・・

どちらかと言うと小心者の二人・・・

看板を見て「自己責任」で登ればなにも問題ないさ!と自分に言い聞かせながらどこかせわしない。

でもそれ以上にこの天気と目の前に聳え立つ剣ヶ峰を間近にすると高揚する気持ちは抑えられない。

今日はどうしても8年前不完全燃焼で終わった山をリベンジせねばと気合の入れ方が違うのだ。

整備された馬の背までの登山道は車も走れる立派な道だ。途中の標識は新旧混ざっているが

基本馬の背までの標識と理解する。

少しずつ高度を上げながら50分程で馬の背に着く。

古い案内標識とそれぞれの山をバックに記念写真を撮り、規制ロープを跨いで越えた。

馬の背にも小型の重機が1台停めてあった・・・。

登山道から近くの剣ヶ峰をズームで撮る・・・

あんな岩峰に登れるなかなぁ~なんて思いながら歩を進める

振り返れば眼下に広がる大沼と横津岳などを見渡すも遠望は出来なかった・・

★ 登行意欲・・・

何度も繰り返すようだが、8年振りに再訪した「馬の背」。

でもあの時とは景色がまったく違って見えた。

この青空の下で見る「剣ヶ峰」と「砂原岳」そして爆裂火口を見渡すとどうしてここまでしか登れないの?

と、強い疑問符が付く。どんどんと登行意欲が湧き当り前のように規制線を越えた・・・。

第一目標の「馬の背」C902に到着 古い標識を入れて砂原岳を撮る

同、剣ヶ峰を背に一枚・・・

登山道や火口原のあちこちに咲いていた「シラタマノキ」

剣ヶ峰中腹から望む砂原岳と火口

昭和4年火口のズーム

★ 登山道?・・・

馬の背から目指す剣ヶ峰へのルートは別に決まっていない。

どこをどう歩いても良いのだが、目の前の剣ヶ峰岩峰群のルンゼを目標にすると何故かそこに

古い踏み跡を見つける。更にピンクのテープまで所々に付けてあり導いてくれた。

結局、ルンゼまで迷う事無く最短で到着し更にその上部にはフィックスロープまで設置して

あったから驚く。ルンゼ上までは急斜面も問題なく登れ、嬉しい誤算だった。

今思うに、登山道らしき踏み跡も付けられたテープも規制前からのものでは無くまだ新しい

ものと判断する。

いよいよルンゼの登りだ! 背景は隅田盛。

ルンゼには、しっかりした踏み跡と上部に新しいフィックスロープまであった

ルンゼを登り切るといきなり飛び込む景色は森町市街地と噴火湾

風が少し強く2~3日前に降った残雪が寒々しい。最高点のP1には到底登れないと判断

私たちの「剣ヶ峰頂上」はルンゼ北側の岩峰とした・・・満足

ルンゼ南側の岩峰、最高点のP1はまだこの先だった・・・

剣ヶ峰の岩峰群裏側にはしっかりした踏み跡とピンクのテープが導いてくれた。

その先のC1060に突然「剣ヶ峰」頂上標識があってびっくり・・・

★ 剣ヶ峰・・・

剣ヶ峰は、岩峰群の最高峰P1とする岩の上1131m地点である。

ルンゼに登って左手2つ目くらいの岩塔がそれであるが、岩峰西側を巻いて基部までは行けそうだ。

しかし、到底最高点の登りにはクライミングの道具無しでは登る事が出来なかった。

それでも大満足。

私たちの剣ヶ峰はルンゼの右側の岩峰と決め登頂記念写真を撮る。

さて、次にここから砂原岳を目指す時ふと足元を見るとまた踏み跡とテープを発見。

ルートは、岩峰基部の西側にあり恐怖感無く辿る事が出来た。これって間違いなく登山道だ。

辿って行くと岩峰北端に出て平らな広場に着く。そこには「剣ヶ峰」の標識があり「あれっ?」と

思いつつ、安全な登山道の終点をここにする事で事故を減らそうとする結果の頂上標識なのかもと

直感した。標識はC1060付近に設置されすぐに降りられるルートも導いていた。

剣ヶ峰を後にして砂原岳に向かう・・・

振り返る剣ヶ峰も見る方向で形が全く違ってくる・・・

中間の火口原から振り返る剣ヶ峰

向かう砂原岳が間近になって来る・・・

いよいよ砂原岳への登りに差し掛かる

頂上コル手前の岩峰は人面岩のようで面白い・・一部編集しています(顔)

★ 砂原岳・・・

剣ヶ峰の頂上標識を後にして砂原岳までは1時間弱だった。

比較的平らな火口原を最短ルートで目視し辿って見るとやはりここにも踏み跡が・・・

踏み跡近くの岩場には石を積み上げたケルンが更にルートを示していたから驚く。

いったい何人の登山者が訪れているんだろう?

稜線コル手前の岩峰は他とは違い面白い岩相だったのでちょっと編集(いたずら)して見た。

この岩峰の右側を登るとコルに着き倒れた標識もあった。頂上はすぐ右側で3分で着いた。

360度の絶景パノラマ・・・

風が強く寒かったが、手袋と毛糸の帽子、ダウンで丁度良かった。

暫し眺望と登頂を楽しみ記念写真を・・・と三脚を立ててタイマー撮影

風で三脚が倒れるハプニング!・・・その時の写真を掲載した。

ついにリベンジ成功、砂原岳頂上と一等三角点 背景は剣ヶ峰です

砂原岳頂上から望む剣ヶ峰のズーム

砂原岳から森町市街地と噴火湾を望む

砂原岳頂上に立ち東側の尾根を見渡す・・・

ハプニング! 砂原岳頂上写真で三脚が風で倒れてパシャリ・・・

★ 砂原岳西の岩峰群・・・

剣ヶ峰の岩峰群は南北に連なり、砂原岳の岩峰群は東西に延びている。

砂原岳の頂上には、一等三角点があるが西側の岩峰の方がやや高いらしい。

また西側岩峰基部には渡島砂原コースの旧登山道があり少し気になったので散策してみる事にした。

岩峰北側の斜面には初冠雪の残雪があり景色は一変する。登山道の所々にはルート標識もあって

このコースの登りでは、振り返ると眼下に噴火湾を背にして爽快な良いコースだなぁ~と思った。

東側先端にも行って見たかったが、二座の登頂を終えると早く下りようと言う気持ちが先行し

行かずに終わってしまった・・・

砂原岳西側の岩峰群を散策・・・

迫力ある安山岩の岩峰に圧倒されるも美しささえ感じる

下りはこのコルから降りた・・・

岩峰西端に来ると渡島砂原コースの登山道と西円山などが確認出来た

気持ちの良い下りでは古い登山道を辿る・・・ケルンがところどころに

各山頂は風が強く寒かったのでここで大休憩、山頂コーラで乾杯しました!

★ 残置の標識・・・

頂上火口原を中心として西側に剣ヶ峰、北側に砂原岳が要塞のように壁となって囲む感じに

なっているが、全体を見渡しグルリと歩いて見ると古い登山者用の案内標識が残置されている

事に気が付く。規制線のロープは所々で切れているし残置された標識って17年以上前のものなのに

新しそうな標識も目に付いた。

火山活動の事はまったくの素人だが、火口の危険個所は除いて登山道の再整備をすれば砂原岳は

多くの登山者で賑わってもらえるのに・・・と、つい勝手な欲を言いたくなった。

何度も振り返り見る砂原岳と剣ヶ峰・・・

剣ヶ峰の全容

★ 小心者・・・

下山を前に登山道に近い「隅田盛」に立寄って帰ろうとルートを辿る。

しかし、馬の背に駐車してあった重機が動いていて何やら作業をしていた。作業員も2~3人見えた。

本来のルートを辿るとこの馬の背を経由して隅田盛に向かわなければならない。

しかし、小心者の二人・・・。トラブルやいざこざは避けたいと回り道(近道)した。(笑)

最後の隅田盛も間近になって来た・・・

隅田盛山頂近くから再び砂原岳を振り返ると火口裂がはっきりと望める

もう少しです・・・

3座目の登頂です・・・

隅田盛から望む大沼と横津岳・・・

★ 大勢の登山者・・・

隅田盛から下山する時もルートから外れて馬の背はパスした。

しかし、下山前にふと登山道を見ると人影がいくつも見えて最初は作業員かな?と思っていた。

でも華やかな目立つ服装はどう見ても登山者だった。軽装な人が多いが、「馬の背」までなら

理解出来る装備である。

ガレ場から登山道に戻ってからも何人かとすれ違う。小さな声で挨拶を交わすも立ち止まって

会話は避けた・・・(またまた笑)

登山口では、すでに15台ほど駐車してあり更に車が到着して来る。

登山口までの観光客風の方も居るようだが、この天気に誘われるように間近に迫る駒ヶ岳を

見るには絶好の展望台かも知れない。

以前は、事前申し込みをしなければ登山口にも来られなかったことを思うとはやり規制緩和は

ここまで来たか・・・と実感した。

★ 大沼公園巡り・・・

このまま真っ直ぐ帰宅しても大満足だったが、折角なので大沼公園に立寄る事にした。

公園側から駒ヶ岳を見る事とランチタイムにしよう・・・が目的だった。

平日にも関わらず大勢の観光客で賑わっていた。終わりかけの紅葉だがまだ充分に楽しめる。

少しだけ島巡りコースを辿りしみじみと登って来た駒ヶ岳を眺めては、充実感に慕っていた・・。

ランチは公園街の老舗風なお店に決める

食べ処「こぶし」・・・夜は居酒屋で再オープンらしい。

ラーメンと焼きそばを注文・・・一応、味は合格点かと。

大沼公園に立寄りましたぁ~

島巡りコース最初の橋は「湖月橋」

湖月橋から望む駒ヶ岳

「さっきまであそこに登っていたんだよねぇ~」・・・

紅葉ももう終盤・・・でも綺麗だった

コース上で一番のスポットかな?

大沼公園でランチタイム 入店した「食べ処 こぶし」

私が注文した昔風しょう油ラーメンと半チャーハンセット

チーヤンが注文した 焼きそば

帰路の落部付近から望む駒ヶ岳・・・良い山だったなぁ~

※ 10月28日にアップ終了です。