旅程2日目に宇都宮市に到着しました。天候は回復する予報となっていました。良好💗

次に続く停留場、東宿郷~駅東公園前~国道4号線宇都宮バイパスの立体交差部までは、大きなビルやマンションが立ち並び、都心感が溢れているが、本来の都心中心部はJR線の西側で、東武電車の駅との間あたりだそう。でも将来、このあたりもライトラインが通ったことで、新たに賑わいを増していく事でしょう。

国道4号線宇都宮バイパスを越えてから、住宅が増えて来て生活感が出てくるのが峰~陽東3丁目~宇都宮大学陽東キャンパスまでの区間。とくに宇都宮大学陽東キャンパス停留所は、大学とともに大型SCのベルモールの最寄りでもあり、上下列車からの乗降が多いですが、ライトラインが開業するまでは自動車一択だったものが、公共交通を使う人が増えることで道路渋滞緩和にもなっている、ライトラインの成功の一端を垣間見せています。

宇都宮大学陽東キャンパスを出てから、暫く行くと道路の真ん中で併用軌道が終わるとともに急勾配で高架線になって右側に大きく急曲線となり、県道64号線(鬼怒川通り)の宇都宮方面行車線を塞ぐことなく立体交差して、高架を降りると平石停留所です。

平石を出て国道4号線の下をアンダークロスして進むと、少し人家が増えて来たところで、平石中央小学校前停留所です。交差点の斜向かいに駅名由来の小学校校舎があります。人家が増えるとは言え郊外の農村地帯の雰囲気です。

ここから次の飛山城跡までが、ライトラインのハイライトかなぁ、と個人的に思っています。鬼怒川の堤防を高架橋で渡り、坂を下ったところに飛山城跡停留所があります。この鬼怒川を渡る箇所は、既存の道路橋がここより上流側・下流側ともに1kmから1.5km程度離れている道路橋の空白地帯みたいな地域に、新しい宇都宮市街へのアクセスルートを開発したのは、宇都宮ライトレールの強みになっているように思えます。

ところで私は、“輪行チャリ鉄活動”でライトライン線を訪線しているので、今いる鉄道橋の見えるところから約1km下流側の鬼怒橋道路橋まで迂回する感じで川を渡り、また1km少々上流側に走ってライトラインの高架橋が近づいたところで堤防をおりると、やっと向こう岸の飛山城跡停留所に到着です。ここも周辺は郊外の田園地帯で、“駅舎”の前にはパークアンドライドの駐車場が整備されています。

ここを出ると、線路は丘の上に登っていく様に敷かれていますが、掘り割りに作った新設軌道に沿った道路は全く無く、ちょっと線路から離れた家屋と田園の間を抜けて坂を登っていくと、清陵高校前停留所です。清陵高校、と言うことで、ここは高校野球・甲子園によく出てくる高校かと思ってしまいましたが、どうも別の同名の清陵高校なようで、ここはむしろ副名称になってる作新学院大学の方が施設が大きいし駅名にあっている感じもしましたが、たぶん公立校と私学の違いによる故である様です。

ここから線路は、舗装されているがフェンスで分離された専用軌道で、工場のあいだをS時に曲がっていくと、次の清原地区市民センター前停留所です。

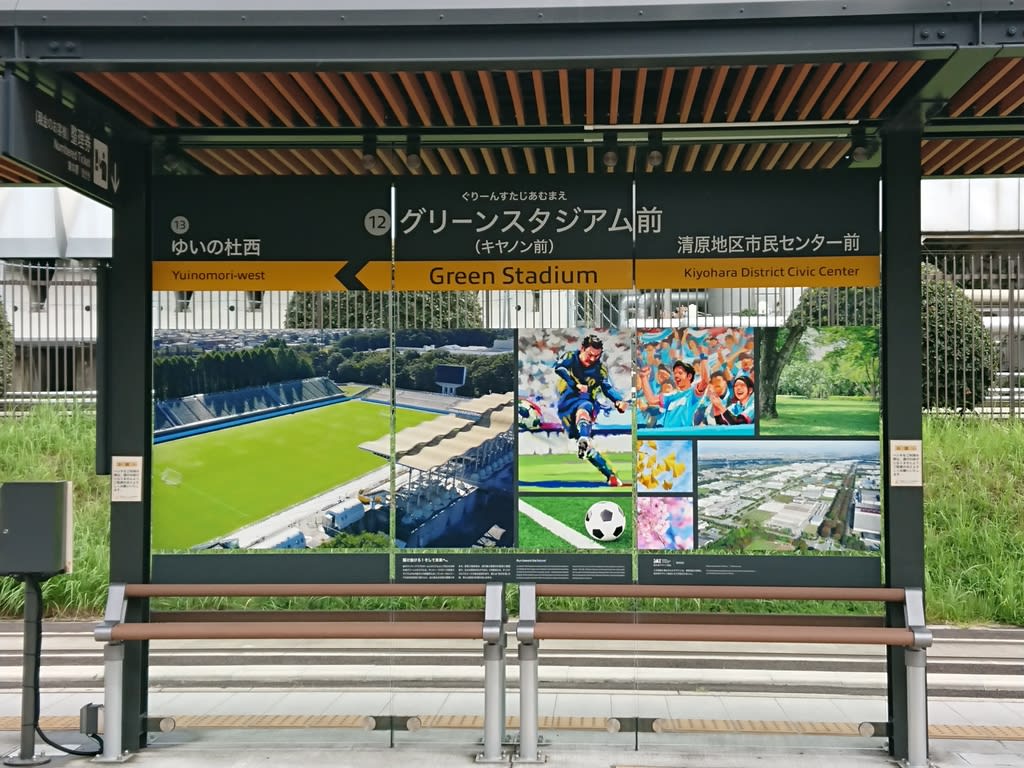

ここを出ると、線路は90度北方向に曲がって専用軌道を進み、次のグリーンスタジアム前停留所です。このあたりは清原工業団地と言うことで、大小の工場が集まった地域ですが、駅の副名称の如く、カメラ等のCANONの工場に囲まれるように立地していて、グリーンスタジアム自体は工場の裏手にて目立ちにくかったりします。そして、交差点を軸に上下ホームが千鳥配置された“駅”は、待避線のある緩急接続駅として作られていて、またイベント開催時には折り返し列車も可能な要衝のになっています。

次の駅に向かって、線路は北上して工業団地の丘陵をゆるく降りていくと、住宅が増えてきたあたりで急勾配の高架橋と90度に近い急曲線でまた鬼怒川通りから続く道と合流し路面区間へと変わり、次の、ゆいの杜西停留所に到着。

ゆいの杜西~ゆいの杜中央~ゆいの杜東までは、県道64号線の北側の新興住宅街がニュータウンの様なゆいの杜町となっていて、ライトライン線が新たな住民の足になってそう…な感じですが、どうもモータリゼーションに沿って開発された街なので、朝夕はともかくまだここの住民の足としてはそれほど伸びてはいない様です。その辺はまあこれからと言うところかもです。

ゆいの杜東を過ぎると、また沿線が工業団地地帯になって、芳賀台~芳賀町工業団地管理センター前、と続きますが、芳賀台停留所については、このあたりでトイレが近くなって、コンビニとかないかなぁ、と見たところ少し戻ったところにセブンがあったのでそこに行ったりしていたところ、芳賀台は画像を撮るのを完全に忘れてしまいました。。。😓 ここだけは画像がありません。スミマセン。因みに、そのコンビニのところで、宇都宮市から芳賀町(はがまち)に入ります。

その次の芳賀町工業団地管理センター前停留場は、芳賀工業団地トランジットセンターが併設され、JRバスとの結節が計られています。

芳賀町工業団地管理センター前で、県道64号線から北方向に90度曲がって次のかしの森公園前停留所まで向かう道路は、丘陵地の上から谷間の底まで降りて、またすぐ丘陵地の上の方まで上がる様になっていて、併用軌道ももちろんそれに沿って上下をするので、この部分の急勾配は67パーミル近くになると言われ、標高差は見た感じ15㍍ほどですが、ここまで漕いできてちょっとした絶望の壁?感があります。でも、ライトラインの電車HU300形は、登坂性能も強く設計されているので問題なく走ります。谷底まで駆け下りてまた登って来たら、かしの森公園前停留所です。

駅名の、かしの森公園もありますが、芳賀高根沢工業団地の南の端になり周辺にホンダ関連の施設も増えて来て、この旅が佳境になりつつあるのを感じてきます。

街路樹のむこう側の大きな敷地に工場の建造物が連なる光景を眺めつつ進んでいくと、ついに、ライトラインの終点、芳賀・高根沢工業団地停留所に到着。本田技研工業北門の目の前となります。ホンダ車のバイク、自動車のユーザーだったので、HONDAの聖地として感慨深いです。そしてホンダの工場以外には何もない、ホンダのための停留場感を強く受けます。

宇都宮ライトレール、ライトラインの営業距離は14.6kmですが、22.4kmを自転車で走ってまいりました。ここから自転車を畳んで輪行で初乗車して宇都宮駅東口まで戻ります。静かで軽快な走りですが、法定で速度40㎞/hで頭打ちするHU300型は、まだまだ余力を残している感じがします。早く快速運転と専用軌道での70km/h運転開始で本領を発揮する日が楽しみになりました。そのときにはまた来たいものです。

↓ スマホの位置情報ゲーム『駅メモ・ステーションメモリーズ』からの路線データベース記録

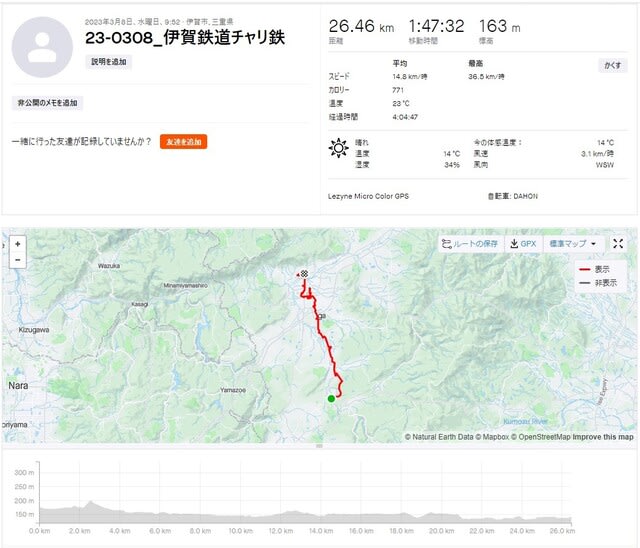

↓ STRAVAで記録した宇都宮ライトレール宇都宮駅東口~芳賀・高根沢工業団地までの走行ルート