邪馬臺国

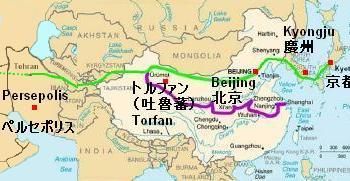

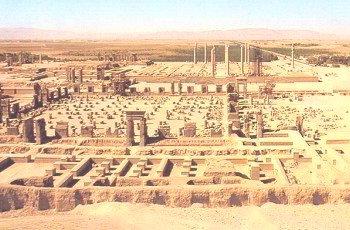

(yamatai10.jpg)

(yamatai11.jpg)

(himiko93.jpg)

(himiko22b.gif)

デンマンさん。。。、どういうわけで邪馬臺国を取り上げるのでござ~ますかァ?

(kato3.gif)

あのねぇ~、僕は現実主義者と自称する現実君のことを2017年から追跡しているのですよ。。。

なぜですか?

2017年に僕のブログに下らないコメントを書いたのです。。。

つまり、現実君が、その時に邪馬臺国のことで誤ったコメントを書いたのでござ~ますかァ~?

いや。。。邪馬臺国とは全く関係ないコメントでした。。。

それなのに、どうして邪馬臺国を取り上げるのでござ~ますかァ?

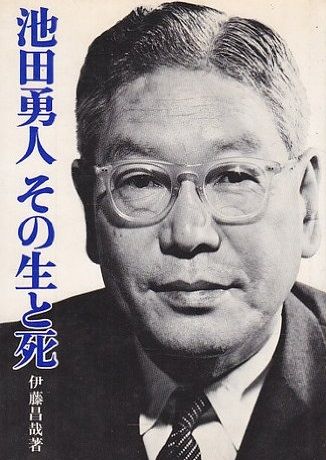

この現実君が恩師として慕っているのが伊藤浩士先生なのですよ。。。それで現実君がしばしば伊藤先生のブログにコメントを書くのです。。。ところが、最近、現実君は反省したのか? あるいは落ち込んで引きこもってしまったのか? 伊藤浩士先生のブログに、全くコメントを書いてない。。。

あの多重人格症を患っている愚か者の神武君は、毎日のように伊藤先生のブログにコメントを書いてますわァ~。。。うふふふふふ。。。

現実君も、かつては愚か者の神武君のように、ほぼ毎日 伊藤先生のブログにコメントを書いていたのですよ。。。そういうわけで 僕は現実君のコメントを見るために、いつしか伊藤先生のブログを覗いてみるようになったのです。。。

つまり、最近、伊藤先生が 邪馬臺国 を取り上げたのでござ~ますかァ~?

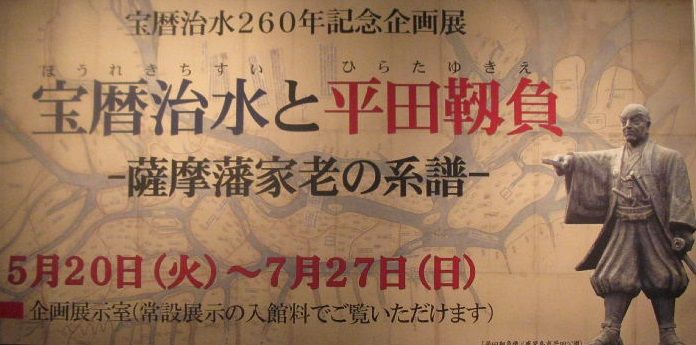

そうなのですよ。。。短いので、ここに全文を書きだします。。。。卑弥子さんも読んでみてください。。。

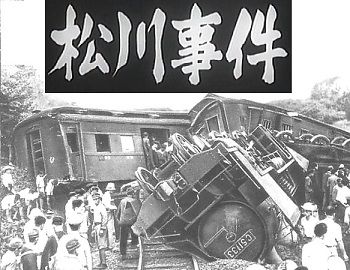

邪馬臺国

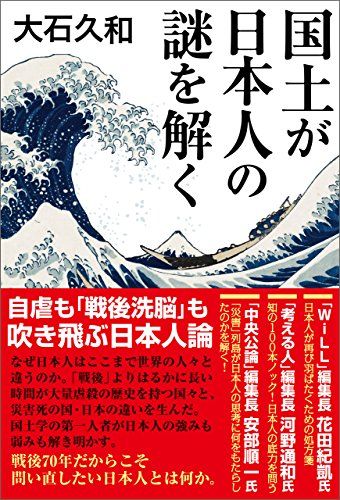

日本の歴史研究の中で邪馬臺国ほど、素人の手でぐちゃぐちゃになってしまったものはないと思っています。

まともな研究は顧みられず、素人の珍説ばかりが出版されて売れて行く、そんな感じになっています。

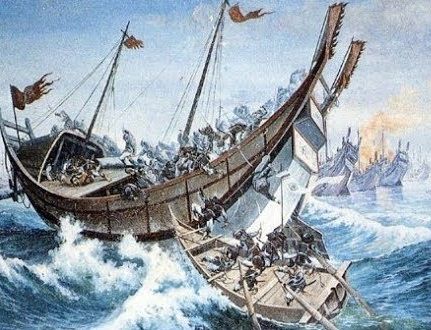

邪馬臺国島原説は、書いた人が盲人だったという、内容とは別のところで話題になって持て囃され、臺は中国では神聖文字であったから蛮国の名に使用されるはずがないから邪馬壹国であったとか、四国の山上にあったとか、魏志倭人伝に書いてある旅程通りに行けば九州から南に行くからルソン島であったとか、その時代の日本列島は時計回りに90度南にずれていたから、倭人伝の旅程通りで大和に着く、その後の地殻変動で90度北に振れて今の位置にきたのだとか、無茶苦茶を言った者が勝ちになってきています。

倭人伝の旅程が、南に向かって長期間旅行することになっているので、そのまま行けば太平洋上に出てしまいますから、大和説は方角を修正していて、九州説は距離と日数を修正しています。

定説も無理をしているので、素人が珍説を展開して定説をひっくり返したような気分になることが可能なのです。

地理では結論が出ません、言語学で真実に迫るという考え方もあります。

魏の使者が住民に国の名を聞いたのですが、倭人に国という概念がないので、住んでいる場所を聞かれたと思い、耕地に接した小山の上に住んでいたので「山たい」と答えて、それが邪馬臺国と記録された。

鹿児島であれば「山でごわす」と答えたはずで、京都であれば「山どすえ」と答えたはずで、大阪であれば「山でんがな」と答えたはずで、名古屋であれば「山だがや」と答えたはずなので、「山たい」と答えるのは北九州の人ということになります。

言語学的には邪馬臺国は北九州です。

デンマン注:

読みやすいように改行を加えています。

イラストはデンマンライブラリーより。

赤字はデンマンが強調のため。

『10月23日 … 邪馬臺国』より

2023-10-22 08:00:00

(伊藤浩士先生のブログ)

あらっ。。。目の付け所がユニークですわねぇ~。。。言語学的に邪馬臺国は北九州にあったと言うのですわねぇ~。。。

そうです。。。 僕も邪馬臺国は北九州にあったと思うのですよ。。。

それなのに、どういうわけで伊藤先生の「邪馬臺国」を取り上げたのでござ~ますかァ~?

魏の使者が住民に国の名を聞いたのですが、倭人に国という概念がないので、住んでいる場所を聞かれたと思い、耕地に接した小山の上に住んでいたので「山たい」と答えて、それが邪馬臺国と記録されたという説は非常に面白い、と思いながら読んだのですよ。。。でも、伊藤先生は10月27日にも邪馬臺国のことで記事を書いている。。。その中で「前回の邪馬臺国はネタでしたが、今回は真面目に考えてみます」と言っている。

つまり、伊藤先生は、半分 冗談のつもりで書いたのですわねぇ~。。。

そういうことです。。。読んでみて、僕はすぐに可笑しな事に気づいた。。。

どこが可笑しいのですか?

あのねぇ~、魏の使者は 240年の春に朝鮮半島にあった帯方郡を出発して北九州に向かったのですよ。。。今から 1780年も昔のことですよ。。。その当時、北九州に住んでいた倭人が現在の北九州の方言を使ったとは思えない。。。そう考えるのは、僕一人じゃない。。。Yahoo!知恵袋でも、この事で質問しているネット市民がいた。。。

倭国の女王卑弥呼の時代の

倭人の日常の話し言葉は?

(yamatai11.jpg)

話言葉は考古学でも歴史学でも発音が残るものではないのでどんな言葉を使っていたのかわからないと思いますがそれだけに興味があります。

そもそも倭人といっても、北方より北海道東北を通って入ってきた人たち、朝鮮半島を通って入ってきた人たち、南方より沖縄九州を通って入ってきた人たちがそれそれれ「くに」をつくっていたと思います。

当然それらの人々は言語が異なり文法も異なっていたと思います。

倭国争乱があり卑弥呼が女王として共立されたと魏志倭人伝にあります。

また邪馬台国は各地域と交易していたとあります。

それは考古学にても物資が流通していたことがみられると思います。

この場合皆がそれぞれ違った言葉を使っていたのでしょうか。

卑弥呼は各地域の言葉を統一したのでしょうか。

あるいはそれ以前から統一しつつあったのでしょうか。

その場合どの地域の言葉が主となったのでしょうか。

またそれはどんな言葉だったのでしょうか。

統一した場合主導権争いはなかったのでしょうか。

この統一した言葉は現代の日本語につながっているものでしょうか

また卑弥呼が魏に使いを贈り見返りに金印鏡などをもらったとありますが、このときはどんな言葉を使ったのでしょうか。

中国語(魏の言葉)でしょうが、ではどんな人が文章を作ったのでしょうか。

ベストアンサー

2012/1/22 0:18

確かに、古代、特に日本の国が出来始めた黎明期の言葉(特に発音)は興味深いところです。

私も以前に興味を持ったことがあり、自分なりに解釈したことを簡単に記載します。

まず、卑弥呼や大和王権初期の頃の言葉ですが、単語は今と比べて圧倒的に少なかったはず。

単語の数は、物質や情報の量など、いわゆる文明の程度に比例すると言われており、当時は身の回りの物を指す程度の単語しかなかったと考えられています。

例えば、「かね」と言う単語が今でも残っていますが、古代は全ての金属を指す意味でした(今もそう)。

現在は、各金属種類を指す単語(鉄、銅、金など)があり、この例だけでも単語の数の違いが想像できるかと思います。

又、古代からある単語は、多くが1~2文字でできているという特徴があります。山、川など。

これらの「単語の数が少なく」かつ「単語を構成する文字数が少ない」という点から、交易や移動により、簡単に言葉が揃いやすい環境にあったんだろうと思います。

ただ、どこかの言葉が中心になったことは間違いなく、その中心となった氏族は大和王権の祖先で、朝鮮半島から渡ってきた氏族だったろうと思われます。

文法が、日本語、朝鮮語とモンゴル語が(中国語と比較してほぼ)同じですから、朝鮮半島経由で日本に来た氏族がもっとも影響を与えたんでしょう。

やはり、武力を持ち、求心力のあったこの氏族の言葉に、周りも合わしていった可能性が高いです。

あと、魏に行った際の言葉ですが、まず間違いなく中国語で話したはずです。

卑弥呼の邪馬台国にしろ、大和王権にしろ、当時の先進地域である中国大陸からの帰化人を高級官僚として抱えていたと考えれますので、中国語には対応出来たでしょう。

ama********さん

2012/1/24 21:55

古代の場合は、言葉の地域差はもっと大きかったと考えられます。

しかし、交流が活発であれば、自然と言葉は共通化してくるので、方言の分布を見れば、古代の交流の様子もわかるかもしれません。

例えば、九州であれば、鹿児島県の言葉は非常に特異で、純粋な方言は他の九州の人でも全く分かりません。

一方で、福岡から佐賀・長崎・熊本は同じ系統の言葉です。

近畿地方でも京都や兵庫の北部はいわゆる関西弁ではありません。

山陰地方と同じ系統の言葉になります。このように言葉の分布を見ると、

古代からの関係がわかると言えるかもしれません。

古代は各地の交流が盛んだったことがわかっていて、それなりに意思の疎通は出来ていたようです。

身振り手振りで通じたのかもしれません。

また、中国との交流も古くからありましたが、これについては漢書や魏志倭人伝あるいは晋書などには、通訳がいたと書かれています。

中国語を話せる人が日本にはいたことになります。

通訳がいるほど交流が盛んだったと言えるかもしれません。

魏志倭人伝は、当時、中国から日本にやってきた梯儁と張政の報告書のようなものが元になっていると考えられます。

それを陳寿がまとめて魏志倭人伝になったようです。

弥生時代以前の日本では

どのような言葉が

話されていたのか?

文字による記録がないので分かりませんが、

後述する日本語の特徴を鑑みれば、

縄文時代には日本語の祖語になり得るような共通言語が存在していた事は否定できません。

共通言語としての古代日本語の

成立過程及び成立時期は?

大和朝廷の列島統一と同時期(4~6世紀)だと考えます。

また、ヤマト言葉(大和朝廷の使用言語)が元になったと考えるのが妥当だと思われます。

(質問者さんは邪馬台国がそのままヤマト王権になった事を前提にしているようですが、その事については敢えて触れません)

古代日本語の特徴と

そのルーツは?

1.古代日本語の特徴

①語順がSOV

②膠着語

③母音終止

④RとLの発音の区別がない(Rの発音がない)

⑤ラ行が語頭に立たない

⑥濁音が語頭に立たない

⑦重子音がない

⑧重母音がない

⑨単語が2音節

⑩形容詞は名詞の前に来る

2.日本語のルーツ

結論から言えば、日本語のルーツは日本列島です。

つまり、日本列島に渡って来た人達(南北アジアから)の言語が列島で混じりあって出来上がった言語です。

理由は上記の日本語の特徴に南北アジアの言語の要素が混じり合っているからです。

例えば、①②⑤⑧⑩はアルタイ諸語(北アジア)の特徴ですが、

③④⑦はポリネシアなどの南アジアの言語の特徴を持っています。

また基礎語彙に関しては中国南部・ビルマ系言語の影響を受けていると言われています。

邪馬台国(卑弥呼)と魏とでは

どのような言語が

使われていたのか?

また誰が文章を作ったのか?

現在でも同様ですが、異民族間での使用言語は強文化を持っている国の言語が共通言語となります。

従って、弥生時代の共通言語は漢語だったと思われます。

また、旧石器時代から日本列島と朝鮮半島及び中国大陸には交易関係が認められますから、当然、通訳(バイリンガル)は存在していたと思われます。

<参考文献>

安本美典「日本語の成立」

宮崎嘉夫「日本語と日本人のルーツを掘り起こす」

デンマン注:

読みやすいように改行を加えています。

イラストはデンマンライブラリーより。

赤字はデンマンが強調のため。

『Yahoo!知恵袋』より

(2012年1月12日)

あらっ。。。古代でも意外に国際化は進んでいたのですわねぇ~。。。

そうです。。。日本では、国際化は江戸時代の鎖国が終わって、明治維新で文明開化が始まって やっと日本が国際化したと思っている人が多いようだけれど、世界を見渡せば、そもそも国際化というのは文明が発生した頃から始まっていたのですよ。。。

つまり、縄文時代から弥生時代にかけて、特に日本は海外との交流が激しい時代だったのですわねぇ~。。。

そうですよ。。。その当時の国際化によって、いろいろな地域との交流や交易がおこなわれて、稲作が始まったり、文字が大陸から伝わって、当時の日本は一気に先史時代から有史時代に突入したのですよ。。。

卑弥呼女史は、どのような言葉を話していたのでござ~ますかァ~?

もちろん、現在の北九州方言はまだその時には存在しなかったはずです。。。

その証拠でもあるのですかァ~?

あのねぇ~、アイヌの言葉が地名として今でも九州に残ているというのですよ。。。

(ainu30.jpg)

『九州の先住民はアイヌ』の著者・根中治氏は、アイヌ語は関西から四国、九州にかけて広範に残されているが、中でも九州が最も多く、その中でも北九州の福岡・佐賀・熊本にかけてが特に多いと述べている。

その一例を見てみることにする。

福岡では、筑後川の上流およびその周辺地区、那珂川、多々良川上流、遠賀川上流地区にアイヌ語地名が残されており、いずれも先土器遺跡や貝塚を含む縄文遺跡のあるところ、もしくはその周辺に散在しているようである。具体的に例を挙げると、

① 米冠(シリカンベまたはシリカンゲ) アイヌ語で「海際の山」、または「水面に浮かぶ丘」の意である。語源となる 「シリ」は元々、土地、地の意味であるが、高地、山、崖(水際の)、島といった意味がある。カンベとは水面とか水際という意味である。

北海道にも「尻別川(シリベツガワ)、「シリナイ」、「尻場(シリパ)」などの地名が残されている。

② 下代久事(ケタイクジ) アイヌ語の意味は、「川向こうの山の頂に密集した森のあるところ」。現在でも那珂川上流の右岸の山手には、鬱蒼とした原始林があり、その一部は杉林になっている。アイヌ人の住まいは、那珂川の左岸にあったものと思われる。

③ 釣垂(ツタル) 「川岸の切り立った2つの尾根」という意味。「ツ」は二つという意味と、尾根または峰という意味がある。タル(タオル)は川岸の高所の意味。

現在、釣垂(ツタル)には市の水道用水の南畑ダムがあるが、そこには、二つの切り立った岸壁があって、その間を渓流が流れている。

④ 背振山(セブリヤマ) 「高く、広い山」の意。 福岡県と佐賀県の県境を延々と連なる標高1055Mの背振山の名前の由来については飛竜が背を振ったとか、弁財天の竜が背を振ったとか色々の説があり、中には、周辺に「白木」のつく地名が多いことから、朝鮮の「新羅」を類想し「ソウル」が転訛したものだという説まである。

しかし、アイヌ語のセブリ(高い、広い)が一番納得感がある。

佐賀県でアイヌ語の地名が最も多いのは、有明海に面した嘉瀬川(かせがわ)、六角川、塩田川の流域、火口地帯である。個々の地名は抜きにして、ここでは最も興味深い地名「ヅーベット山」を取り上げてみる。

① 「ヅーベット山」 県内の東背振村の田手川上流にある標高730メートルの山がヅーベット山である。

この山の名前は地理院の5万分の1の地図にカタカナで表示されているが、カタカナ記載の山というのは珍しい。

おそらく、先住民の言葉として伝えられてきた名前が、漢字表示が出来ずにそのままカタカナで表示されてきたものと思われる。

アイヌ語で「ヅー」は、「峰」という意味と「たくさん」という意味がある。

ベットに該当するアイヌ語が見当たらないが、このあたりの谷間は小さい川がたくさん集まっているので、恐らく「たくさんの川の集まったところ(峰)」という意味ではないかと思われる。

『九州から琉球諸島に残っているアイヌ語の地名』より

つまり、文字が大陸から伝わってきた頃には、縄文人がまだ少数ながら九州に住んでいたのですよ。。。

ということは、卑弥呼女史は、縄文言葉も使っていたということですかァ~?

現在使われている北九州方言よりも、縄文言葉を話していた可能性の方が高いですよ。。。時期的にも縄文時代に近い。。。でもねぇ~、魏の使者が九州にやって来たときには、使者が現地の倭人と言葉を交わしたとは思えない。。。なぜなら、言葉が通じるはずがないのですよ。。。

じゃあ、魏の使者はどなたと会話したのですか?

もちろん、通訳ですよ。。。通訳が、当時の縄文言葉交じりの九州方言を話すことができたので、現地人の言ったことを翻訳して魏の使者に伝えたのです。。。

つまり、伊藤先生が半分冗談で言ったような、魏氏の使者が現地の倭人に話しかけたら「山たい」と答えた、というような事実はなかったのでござ~ますか?

そうです。。。そういうことはなかったのです。。。考えてみてください。。。現在でも、アメリカ人が日本で暮らしている日本人に質問して、いったい幾人の日本人が英語で答えることができますか? "No English"と答えるのが関の山ですよ。。。

そうでしょうか?

あのねぇ~、オーストラリアに面白いエピソードがある。。。白人が現地人に「あのピョンピョン跳ねて走ってゆく動物は何というのォ~?」と尋ねたら現地人が「カンガルー」と答えた。。。それは、現地語では「分からない」という意味だった。。。つまり、「貴方の言う事が分からない」という意味だった。。。

マジで。。。?

だから、もし、魏の使者が現地の倭人に尋ねて「ヤマタイ(山たい)」と答えたとしたら、それは、当時の現地語で「(貴方の言ってることは)分からない」という意味だったに違いないのですよ。。。

(laugh16.gif)

【ジューンの独り言】

(june500.jpg)

ですってぇ~。。。

あなたも デンマンさんの説明に納得しましたかァ~?

とにかく、初めて外国人に話しかけられたら、何を言ってるのか分からないものですわァ~!

ええっ。。。「そんなことは、どうでもいいから、何か他に面白い話をしろ!」

貴方が、そう言うのであれば、デンマンさんがピンタレストで「ランジェリー 下着」のページを立ち上げました。。。

覗いてみてください。。。男性ならば、ムンムン、ムレムレになって元気をだしてください。。。

女性であれば、若い頃を思い出して、若やいだ気分になってくださいねぇ~。。。

(shitagi23-06-30.jpg)

■『拡大する』

■『実際のページ』

ええっ。。。「そんなことは、どうでもいいから、何か他に面白い話をしろ!」

貴方は、そのようなムカついた口調で 更に、あたくしに御命令するのですかァ~?

分かりましたわァ~。。。

じゃあ、ショッキングなニュースでもお伝えします。。。

かつて「セサミストリート」で子どもたちに慕われていた人気者のビル・コスビーは、芸能界では幅を利(き)かせて大きな“権力”を握り、百人近い女性に対してセックスを迫ったのです。。。

子どもたちに性的ないたずらをしなかったことが せめてもの罪ほろぼしですわァ~。。。

ええっ。。。「そんな事は、どうでもいいから、もっと他に面白い話をしろ!」

あなたは、そのような強い口調で 更に あたくしに ご命令なさるのですかァ~?

分かりましたわァ。。。。

では、あなたもビックリするような

忠臣蔵のとっても古い映画をご覧くださいまし。。。

なんと。。。昭和3年(1928年)制作の『忠臣蔵』ですわよう!

無声映画ですけれど、弁士の方がなかなかうまい説明をしてくださいますわ。。。

つい、引き込まれて観てしまうのですわ。。。

浅野内匠頭(あさの たくみのかみ)がどうしてヘマをしでかしたのか?

そのへんのところが詳しく映像に残っております。

観るだけの値打ちがありますわ。。。

では、どうぞ。。。

ところで、どうして小百合さんが

「軽井沢タリアセン夫人」と呼ばれるのか?

(sayuri5.gif)

あなたは ご存知ですかァ?

実は簡単な事なのですわよう。

小百合さんは軽井沢に別荘を持ったのですわ。

小さな頃から軽井沢に住むことが夢だったのですってぇ~。。。

分からない事ではござ~ませんわァ。

そもそも小百合さんが軽井沢に興味を持ったのは、朝吹登水子のエッセーなどを読んだことがきっかけだったとか。。。

現在、朝吹登水子の山荘、睡鳩荘(すいきゅうそう)は軽井沢タリアセンに移築されて公開されています。

(suikyu9.jpg)

それで、小百合さんは軽井沢タリアセンを訪れては睡鳩荘に足を運んで少女の頃の事を思い出すのが楽しみなんですってよ。

そういう訳で、デンマンさんが小百合さんのことを「軽井沢タリアセン夫人」と呼ぶようになったのですわ。

軽井沢・雲場池の紅葉

軽井沢のイルミネーション

秋の旧軽井沢銀座ぶらり散歩

とにかく、明日もデンマンさんが興味深い記事を書くと思いますわ。

だから、あなたも、お暇なら、また読みに戻ってきてくださいまし。

じゃあねぇ~~。

(hand.gif)

メチャ面白い、

ためになる関連記事

(linger65.gif)

■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』

■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

(house22.jpg)

■ 『カナダのバーナビーと軽井沢に

別荘を持つことを夢見る小百合さんの物語』

(30june.jpg)

■ 『センスあるランジェリー』

(surfing9.gif)

(sayuri5.gif)

ところで、平成の紫式部こと、卑弥子さんは見かけによらず、京都の女子大学で腐女子に「日本文化と源氏物語」を講義している橘卑弥子・准教授という肩書きを持っています。

卑弥子さんの面白い話をもっと読みたい人は

下のリンクをクリックして読んでみてくださいね。

(zurose2.jpg)

■『女帝の平和』

■『アタマにくる一言』

■『悪女レオタード@昌原市』

■『スウィートビーン』

■『ガチで浦島太郎やし』

■『ご苦労さま』

■『デンマンのはなし』

■『卑弥呼の墓』

■『室生犀星と人間学』

■『松平春嶽ダントツ』

■『英語は3語で伝わる』

■『くだらない物』

■『漢字で体操』

■『面白い漢字テスト』

(hama10.jpg)

■『日本のエロい文化』

■『女のオナラ』

■『紫式部と宮本武蔵』

■『頼朝の死の謎』

■『パンツと戦争』

■『海外美女 新着記事』

■『日本語を作った男』

■『江戸の敵を長崎で』

■『芸術は尻だ』

■『尻の芸術』

■『左翼的な下着』

■『エロい源氏』

■『ネット市民は見ている』

(costa04b.jpg)

■『朝妻船』

■『阿修羅を探して』

■『羅漢と良寛』

■『源氏エロ』

■『元寇船』

■『ハマガソ』

■『歴史ロマン@バンコク』

■『平安のキス』

■『大久保独裁政権』

■『愛情ゲットの呪術』

■『源氏物語とおばさん』

■『たこつぼ探し』

■『光源氏の弟』

■『勝負服』

■『大伴家持の野心』

■『そこが天才の偉いとこか?』

(annasalleh.jpg)

■『生パンツカテゴリー』

■『大衆文学』

■『車中も亦臭し』

■『聖徳太子の母親』

■『笑える電報』

■『忠臣蔵のウソ』

■『天照大神@マレーシア』

■『エロ@韓国』

■『レオタード姿@女子大』

■『美人と接吻』

■『パンツに下痢』

■『阿仏尼』

■『楊貴妃@満州』

■『ズロースを探して』

■『四睡図』

(miya08.jpg)

(godiva05.jpg)

(byebye.gif)