最初から単に変わった5月

着物を楽しめるいい季節だが、着る回数は少なかった

〇 とうきょうきものショー

誘われて、日本橋室町へ

夏日の予報とお遊びということで、木綿の着物に半幅を締めた

鰹縞の木綿は紺仁製 帯は結城の着物からの仕立て直し

市販の半幅よりかなり長めで、幅も広め

下着はあしべの汗取りとクレープのステテコ

いつもと巻き方を反対にして、麻の葉の柄の細かい方を下にして、割角出しで

誘ってくれたリリーさんは、塩沢の単衣

きものショーは、いまひとつコンセプトがわからなかった

素敵な着物もたくさんあったけど、欲しいなと思えるのもあったけど、気になったことが2つ

1つは、使われたトルソーが着物用でないものが結構あり、飛び出して角ばった形のラインが異様だったこと

もう1つは、黒留袖は一点のみの出展だったが、仕立てにぐし縫いが一切なかったこと

ちょうど、自分用の黒留袖を仕立て始めていたので、気になった

関東ではグシを入れないのが一般的とも言われているが、私はグシの綺麗に入った着物に惹かれる

〇 お茶の稽古

風炉から炉に変わり、着物も単に変えたものの、風炉の前でお点前していると、炭の火が熱くて、汗が流れ落ちる

お点前の時に、お抹茶が着物の膝のところに落ちたらしい

帛紗で茶杓を清めた時のこと?

このフクロウが織り出された十日町紬は、好きな着物なのに、着た後に着画を見てがっかりする

帯は9寸の名古屋帯

あしべの汗取りにクレープのステテコで、一重の大うそつき長襦袢

カジュアルすぎる柄付けなので、お太鼓の帯は合わないのかもしれない

次は半幅ではトライしてみたい

〇 お茶の稽古 大円之草

四月から稽古が3人となり、お稽古の量も質も落ちているのが哀しい ( 自分の三行日記から )

私は順番的に、点前の稽古は三番目となる

最初と三番目では、1つが小一時間もかかるお稽古だと、自分も先生も集中力が落ちている

あと二方との関係ないおしゃべりも飛び交ってくる

風炉と炉と、奥伝は年に一回ずつあればいい方なので、グチャグチャで終わったのが残念だった

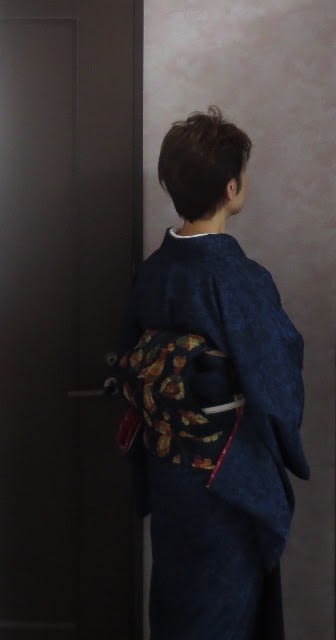

着物はトトの母様にもらったもの( 未使用 )を、マイサイズに仕立て直したもの

帯は羽織を解いて、付け帯に仕立てたもの

コストは、ほぼゼロ😄

〇 お茶の稽古 花月

社中の若い方がお二人目を夏に出産という

もう一人の方も、一歳児を抱えるワーキングマザーで、なかなかお稽古に出て来れない

なんと10月の茶会以来の再会だった

こじんまりとし社中は、お稽古の内容が濃くて何よりなのだが、少なすぎても七事式の稽古で支障をきたしている

この日は、午後からは先生を含めても3人となり、月 花が次々に回ってきて、忙しい稽古だった

ネットで初めて買った 八寸の名古屋帯は、10年ほど前のこと

手元に届いた帯を見て、地味過ぎてたんすの底に眠らせていた

〇 富山から友人が上京するということで、ランチを、セッティング

場所は銀座うち山 だめ元で電話をしてみたら、予約が取れた '( 完全予約のお店 )

メンバーはかつてのクラスメート6人

色んな話が和やかな雰囲気の中で飛び交い、楽しいひと時だった

この日は、もう一人、和装のももちゃんがいて、私とももちゃんへ、着物用エプロンをお店のひとが出してくれた

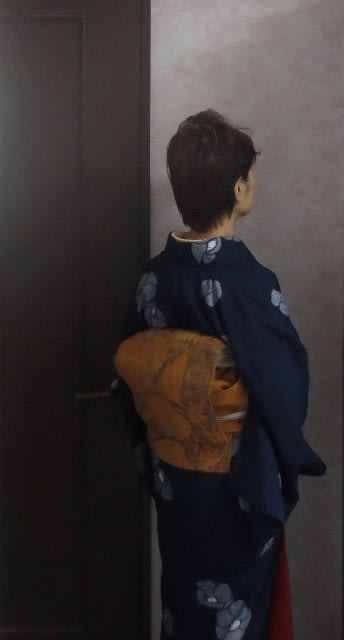

私が着た着物は白地に青い糸で絣が織り出されている塩沢

前にも登場しているし、手に入れた経緯は書いていると思うが、自慢したくなるお値段

たんす屋だったと思うが、半額になっていて、片手でゲット

未使用か、それに近い物だったが、もちろんサイズが合わないので、ほとんど解いてマイサイズに直したもの

帯は杜若を手書きした振袖から二本の帯を仕立てものの一本

友人が ネットで未仕立ての振袖を購入し、帯に仕立ててもらったものを、プレゼントされた

この日三十度近い暑い日だったが、この季節を外して締められない、季節限定の柄なので、頑張った

着画を通して見ていて、気がついた

半襟がずっと同じ

この半衿は、モリハナエブランドのドレスかコート用の生地だった

ファミリーセールに誘われて行った時、プレタで使われた生地の残りやサンプルが山のように出されていて、飛びついてしまった生地の1つ

縦や横に半衿サイズにカットして使っている

この淡い黄色が今の私の顔によく合っているように思えて、二枚の長襦袢に付けている

ところで、この日にお店でサービスしてもらった着物用エプロンには後日談がある

長くなるので、別記事でアップしたい

三月末に、息子からプーさんにメッセージがありました

三月末に、息子からプーさんにメッセージがありました

正絹の半衿は、全体が黄ばんでくるのを覚悟で使っていますが、中性洗剤だけで洗っても、いまいちクビやアゴあたりが触れて汚れた部分が、綺麗になりません

正絹の半衿は、全体が黄ばんでくるのを覚悟で使っていますが、中性洗剤だけで洗っても、いまいちクビやアゴあたりが触れて汚れた部分が、綺麗になりません

こんな感じで

こんな感じで

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15d39126.e44b8008.15d39127.31130aea/?me_id=1236908&item_id=10015200&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsemagasin%2Fcabinet%2Fsonota2%2Fzakka2%2Fgw0102a.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsemagasin%2Fcabinet%2Fsonota2%2Fzakka2%2Fgw0102a.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15cea83b.311bf6e1.15cea83c.4b6c7cf6/?me_id=1212320&item_id=10005704&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshanari%2Fcabinet%2Fkitsukekomono%2F91-etc-121221.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshanari%2Fcabinet%2Fkitsukekomono%2F91-etc-121221.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)