まだ小さかった孫ちゃんが わがコミュニティの夏祭りにやってきて 二人で浴衣を着て参加した年がありました

私の浴衣は 藍染

夜店を一通り回って 少々疲れて一休みしていたとき、浴衣を着ている人にやはり目が行きます

素敵な浴衣 かわいい浴衣 粋な浴衣 モダンな浴衣

色物や紺色がほとんどでした

その浴衣姿の人々を見て はっと気が付いたことがありました

夜着る浴衣は 白地に藍染が一番 合っていると

白地に藍で模様が染められた浴衣は なんとなく病院で高齢者が着せられていたイメージや寝間着のイメージがあって 自分の浴衣も白地は避けていました

でも そんなイメージの白地の浴衣がとびきり素敵に見えることがあると気が付いたのです

私のそんな白地の浴衣の素敵なイメージをまったく上手く撮った写真が偶然にも二日の朝刊にありました

7月2日の読売新聞の記事から写真を引用させてもらっています

夜は白地の浴衣の方が 柄もよくわかるし、顔映りもいいように見えませんか?

白地の浴衣が欲しくて ネットをウロウロして 古典的な柄のものを見つけたのは 五~六年前でしょうか

紺地に白抜きでアジサイを染めた浴衣を二十代で縫って 今でも持っているので、好みは変わらないんだとつくづく思います

〇仙のものですが、デッドストック商品で少しお安くなっていました

しかし私の針仕事での浴衣の仕立ての優先順位は低くて ついつい後回し

今年はエイッと気合を入れて 仕立てることにしました

未仕立ての浴衣を4反も抱えているのに さらに2反買い込んでしまったからです

まずは検反です

手元に来た時に 巻きを解いて調べて 紙に包んでしまっておいたのですが、その後、寸法を積もって 積もった状態でしまい込んで なんと一か所 小さなシミを作ってしまっていました

水通しの地入れの前につまみ洗いして 風呂場の浴槽に水を張り 屏風たたみした浴衣地を入れて足で押して 十分に水を含ませたあと 軽く押し絞りして ハンガー数個を使ってつるし干し

乾いた後 アイロンをかけました

久々に切り繰り越しで衿肩あきをあけたのに、追っかけベラで仕立て始めたら うっかりとないはずの繰り越し分を縫ってしまったりという ヘマをしてしまい 落ち込んでしまいましたが、どうにか完成しました

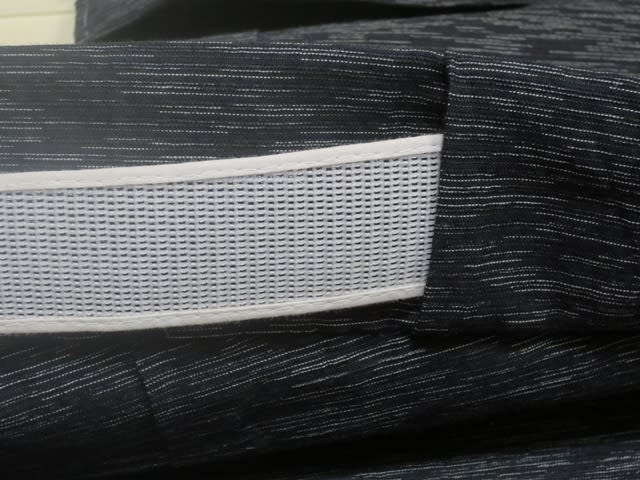

浴衣でも後ろの衿が首にくっつくような(衿を詰めた)着方は もうしなくなっているので、薄めの差し込み衿芯をかけ衿の下前の内側から差し込めるように 最初からあきを作ってみました

ちなみに 昨年までは かけ衿の一部を解いて差し込んでいるのですが、それでも洗っても問題はないようです

さぁ 今月は続けてまた浴衣を仕立てる予定です (

予定です

)

)

)

)

)