先週後半から ばぁばになったり 親業したり 嫁したりと忙しい時間を過ごしていましたが この忙しい時間を挟んで 「本格小説」という長い長い小説の上巻を忙しい時間の突入前に そして忙しかった一大行事を昨日終わらせたので 今日一日をかけて下巻を読み終わりました

本が手元に届いたのは 多分二年以上前のことで 妹からです

その前に 読売新聞に掲載されていた 「 母の遺産 」を 新聞紙上で読み続けることが出来なかった妹が ハードカバーを購入し 読んで 私に回してきました

水村美苗という作家に興味を抱いた妹が続けて購入したのが 「 本格小説 」という本でした

妹は その面白さを絶賛していたのですが、私は読み始めて 読み続けることが出来ず挫折して 序章が終わる前に うっちゃってしまていました

たっぷりと時間の工面をつけなければどうにも小説の世界にのめりこめそうにないと思ったからです

一年ほどリビングのいつでも手にできるところに置いておいた本は その後本棚に移したのですが、今回本棚の整理をしていて この本を読んで 読後感想というか 本について妹と語るという私の課題のようなものが急に気になりだしました

そんな動機から 再び本を読み始めたのですが 今回は不思議とあっという間に本の世界に引き込まれてしまったのです

こうなると スポーツクラブに行って 体を動かすことも 歩数計をバッグに入れて外出するということも どうでもよくなってしまいました

下巻を読み始めた今日などは昼食もとるのも惜しくて 結局朝早くから三時ぐらいまで 飲んだり食べたりすることもせずに一気に読んでしまいました

物語の最初はニューヨークです

なぜか水村美苗という登場人物がアメリカ人のお抱え運転手になった東太郎という日本から来た貧しく不幸な生い立ちの青年と出会い その青年がアメリカで成功していったおいう話なのかなぁ という流れで話は進んでいきます

ところが 話の展開は複雑で 東太郎が日本でどのような暮らしをしていて どういう人々と関わっていったかという本題に入っていきます

舞台は戦後まもない東京や軽井沢です

読み進めてくると このストーリー なんとなくどこかで読んだような話のように思えてくるのですが それがイギリスの 「 嵐が丘 」だと気付かされます

そして東太郎は ヒースクリフなのです

私が嵐が丘を読んだのは 高校2年から3年にかけてで 最初は英語でした

英語が苦手な私は近くに住む 米軍基地で通訳の仕事をしていたというおじいちゃんのところに週一回ほど英語の勉強に行っていたのですが、嵐が丘をタイプで打ったものが毎回教材でした

話が難解というか登場人物の相関関係が複雑で 読んでいても理解できずに 登場人物の相関図を手書きして読んだことを覚えています

そして今回も物語の舞台がアメリカから日本に移ると 登場人物が大勢出てきて 頭の中で関係図をイメージしながら読んでいくことになりました

去年の夏は久しぶりに軽井沢を訪問し 二泊するという機会があったことも この物語を読むのにイメージを自分なりに膨らますことが出来ました

私が妹から渡されたのは どっしりと思いハードカバーの上下巻です

持ち歩くにはちょっと億劫な大きさと重さです

でも今では文庫本にもなっているようです

久々に物語を読むという 贅沢な時間を持つことが出来ました

映画になったらどういうキャスティングになるのかなぁなんて考えるのも楽しいものです

これからしばらく 友人にこの本のことを熱く語ってしまいそうな気がします

本が手元に届いたのは 多分二年以上前のことで 妹からです

その前に 読売新聞に掲載されていた 「 母の遺産 」を 新聞紙上で読み続けることが出来なかった妹が ハードカバーを購入し 読んで 私に回してきました

水村美苗という作家に興味を抱いた妹が続けて購入したのが 「 本格小説 」という本でした

妹は その面白さを絶賛していたのですが、私は読み始めて 読み続けることが出来ず挫折して 序章が終わる前に うっちゃってしまていました

たっぷりと時間の工面をつけなければどうにも小説の世界にのめりこめそうにないと思ったからです

一年ほどリビングのいつでも手にできるところに置いておいた本は その後本棚に移したのですが、今回本棚の整理をしていて この本を読んで 読後感想というか 本について妹と語るという私の課題のようなものが急に気になりだしました

そんな動機から 再び本を読み始めたのですが 今回は不思議とあっという間に本の世界に引き込まれてしまったのです

こうなると スポーツクラブに行って 体を動かすことも 歩数計をバッグに入れて外出するということも どうでもよくなってしまいました

下巻を読み始めた今日などは昼食もとるのも惜しくて 結局朝早くから三時ぐらいまで 飲んだり食べたりすることもせずに一気に読んでしまいました

物語の最初はニューヨークです

なぜか水村美苗という登場人物がアメリカ人のお抱え運転手になった東太郎という日本から来た貧しく不幸な生い立ちの青年と出会い その青年がアメリカで成功していったおいう話なのかなぁ という流れで話は進んでいきます

ところが 話の展開は複雑で 東太郎が日本でどのような暮らしをしていて どういう人々と関わっていったかという本題に入っていきます

舞台は戦後まもない東京や軽井沢です

読み進めてくると このストーリー なんとなくどこかで読んだような話のように思えてくるのですが それがイギリスの 「 嵐が丘 」だと気付かされます

そして東太郎は ヒースクリフなのです

私が嵐が丘を読んだのは 高校2年から3年にかけてで 最初は英語でした

英語が苦手な私は近くに住む 米軍基地で通訳の仕事をしていたというおじいちゃんのところに週一回ほど英語の勉強に行っていたのですが、嵐が丘をタイプで打ったものが毎回教材でした

話が難解というか登場人物の相関関係が複雑で 読んでいても理解できずに 登場人物の相関図を手書きして読んだことを覚えています

そして今回も物語の舞台がアメリカから日本に移ると 登場人物が大勢出てきて 頭の中で関係図をイメージしながら読んでいくことになりました

去年の夏は久しぶりに軽井沢を訪問し 二泊するという機会があったことも この物語を読むのにイメージを自分なりに膨らますことが出来ました

私が妹から渡されたのは どっしりと思いハードカバーの上下巻です

持ち歩くにはちょっと億劫な大きさと重さです

でも今では文庫本にもなっているようです

久々に物語を読むという 贅沢な時間を持つことが出来ました

映画になったらどういうキャスティングになるのかなぁなんて考えるのも楽しいものです

これからしばらく 友人にこの本のことを熱く語ってしまいそうな気がします

| 本格小説〈上〉 (新潮文庫) |

| 水村 美苗 | |

| 新潮社 |

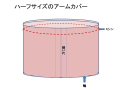

42センチ正方の布を2枚 カットします

42センチ正方の布を2枚 カットします 中表(裏が外になる)に裁ち目を揃えて 1センチの縫い代で端から端までミシンで縫います (最初と最後は 返し縫い)

中表(裏が外になる)に裁ち目を揃えて 1センチの縫い代で端から端までミシンで縫います (最初と最後は 返し縫い)

袖口部分をミシンで縫いますが、この時表へ返すための返し口(ゴム通し口兼用)を 縫い代の前後で片方は2、5センチ もう一方は3センチ程度残しておきます (最初と最後は返し縫い)

袖口部分をミシンで縫いますが、この時表へ返すための返し口(ゴム通し口兼用)を 縫い代の前後で片方は2、5センチ もう一方は3センチ程度残しておきます (最初と最後は返し縫い)

全部引き出したら、ゴム通し口の部分を整えます

全部引き出したら、ゴム通し口の部分を整えます 縫い代を割って 開きの部分も縫い代分を裏に折って 形を整えて まち針で止めます

縫い代を割って 開きの部分も縫い代分を裏に折って 形を整えて まち針で止めます

縫い代は袖口になる部分と反対側に倒します

縫い代は袖口になる部分と反対側に倒します

ゴム通し部分をミシンで縫います ミシンの針が落ちる位置は 輪から3cm下がった袖口をミシンで縫ったところです

ゴム通し部分をミシンで縫います ミシンの針が落ちる位置は 輪から3cm下がった袖口をミシンで縫ったところです

ゴムを入れたと時に ゴムが安定するように袖口の輪から1cm入ったところをミシンでもう一周します

ゴムを入れたと時に ゴムが安定するように袖口の輪から1cm入ったところをミシンでもう一周します

=2541歩

=2541歩 =1000mとして

=1000mとして

)

)