洗い張りをお願いしに入った 呉服屋で 思わず衝動買いしてしまった 江戸小紋の反物。

湯のしから戻ってきても 広げることもせず 放置して二年ちょっとが経ってしまいました。

反物のまま持っているのも悔しいので 仕立て始めることに。

まずは 見積もり。

丈はたっぷりあり、前後身頃とも揚げも出来そうです。

せっかくの落款も下前衽に入れるように積もって 身頃4枚 袖2枚分を裁ちました。

今日 身頃4枚の裾の地の目を通してしつけをかけ、衿肩開きを決めてさらに二つに折り 裁ち台に広げてみて びっくりです

何のための湯のしだったの

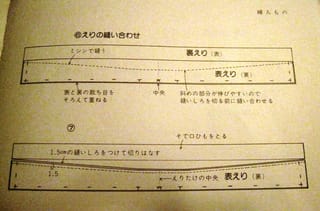

布の中央と耳では のように 長さが違うのです。

のように 長さが違うのです。

6年前に習った和裁の先生は 地直しと裁ち合わせが出来れば一人前と 口癖のように言われていました。

その先生の言葉と仕草を思い出しながら 地直しです。

地直しをする前は 4分四方の柄がよく合っていました。 小紋ながら 背中心を挟んで左右の枡の格子があっていたのです。

ところが地直しをしていくにつれて だんだんとずれが生じてきました。

背中の上部の帯より上のあたりは せめて 格子の枡が合うようにしたいなぁと思い その辺りで柄を合せると それより下で随分左右の布の長さが違ってきます。長さにして 2分ほどあります。

どうせ小紋なんだからと この際 格子を合せるのは諦めることにしました。

私の技術では 地の目が通っていないと うまく仕立てられそうにありません。

耳のツレている部分を下から上まで伸ばしていっても まだ 中央辺りはぷっくりと浮き上がったような伸びがあります。

少しずつ 少しずつ アイロンを当てながら いせるような感じで 縮めていきました。

裁ち台において つり合いを見たり 掛け針で引っ張って 4枚の長さが狂ってないか確かめたりを何度か繰り返し どうにか 地直し完了です。

大仕事でした

もうちょっと 両端を伸ばしたいと思いながらも 後は 仕立てながら 直していくことに。

今日は ここで お終い。

次は 衽の地直しです。

袖も残っています。

仕立てはじめるのは いつになることやら。

湯のしから戻ってきても 広げることもせず 放置して二年ちょっとが経ってしまいました。

反物のまま持っているのも悔しいので 仕立て始めることに。

まずは 見積もり。

丈はたっぷりあり、前後身頃とも揚げも出来そうです。

せっかくの落款も下前衽に入れるように積もって 身頃4枚 袖2枚分を裁ちました。

今日 身頃4枚の裾の地の目を通してしつけをかけ、衿肩開きを決めてさらに二つに折り 裁ち台に広げてみて びっくりです

何のための湯のしだったの

布の中央と耳では

のように 長さが違うのです。

のように 長さが違うのです。6年前に習った和裁の先生は 地直しと裁ち合わせが出来れば一人前と 口癖のように言われていました。

その先生の言葉と仕草を思い出しながら 地直しです。

地直しをする前は 4分四方の柄がよく合っていました。 小紋ながら 背中心を挟んで左右の枡の格子があっていたのです。

ところが地直しをしていくにつれて だんだんとずれが生じてきました。

背中の上部の帯より上のあたりは せめて 格子の枡が合うようにしたいなぁと思い その辺りで柄を合せると それより下で随分左右の布の長さが違ってきます。長さにして 2分ほどあります。

どうせ小紋なんだからと この際 格子を合せるのは諦めることにしました。

私の技術では 地の目が通っていないと うまく仕立てられそうにありません。

耳のツレている部分を下から上まで伸ばしていっても まだ 中央辺りはぷっくりと浮き上がったような伸びがあります。

少しずつ 少しずつ アイロンを当てながら いせるような感じで 縮めていきました。

裁ち台において つり合いを見たり 掛け針で引っ張って 4枚の長さが狂ってないか確かめたりを何度か繰り返し どうにか 地直し完了です。

大仕事でした

もうちょっと 両端を伸ばしたいと思いながらも 後は 仕立てながら 直していくことに。

今日は ここで お終い。

次は 衽の地直しです。

袖も残っています。

仕立てはじめるのは いつになることやら。

)

)

ナスをガスレンジで焼くと レンジ回りが ひどく汚れます。

ナスをガスレンジで焼くと レンジ回りが ひどく汚れます。

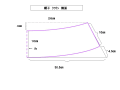

布を裁断します

布を裁断します

まず ブリムのつばの部分を作ります

まず ブリムのつばの部分を作ります

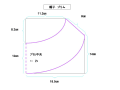

日よけ部分を縫います

日よけ部分を縫います

帽子のクラウン部分を作ります

帽子のクラウン部分を作ります

クラウンと日よけ~ブリムを縫い合わせます

クラウンと日よけ~ブリムを縫い合わせます

最後にマジックテープを付けます

最後にマジックテープを付けます

増えることを願っています。

増えることを願っています。