袷の仕立てのお稽古 一回目。

表地の紬と 八掛けと 胴裏と そして それに合わせる手縫い糸を準備して教室に行きました。

最初にしたこと。

先生 2尺物差しを私に渡して

「反物が どのぐらいの長さあるか、総丈を測んなさい」 と 言われました。

そこで 私は表地を広げ、2尺ごとにまち針を打ち始めると

「そんな風にきちっと測らなくてもいいのです。 かしてごらんなさい」

と言いながら 私から 反物と 2尺さしを取り上げて 屏風たたみの要領で たたんでいくのです。

もちろん その物差しの反物への当て方は 見て知っていました。

が 私も最初から かように物差しを使わなければならないとは … まさしくベテラン職人に教えてもらっている感じでした。

そして 何枚に折り上げたかを数え、2倍して 2尺に足りなかった部分を足して 総丈を出して

… と 総丈の計算をするのは 先生。

私はまだ 尺とか寸とか 大きさの概念が頭に入っておらず 間違いも多く 呆れた先生が すぐに助っ人になるのでした。

次に、表と裏を 決めて 裏側に 1尺ごとに チャコで耳に印を入れるように指示。

そこまで 済んで さぁ 積り方(計算)です。

まず 袖分を総丈から 引き算。

というふうに 裁ち合わせていったのですが、 手元に整理したノートがあります。

ここまでは 私の頭の中に鮮烈に残っているはずの 記憶をたどりながら 書いてきたのですが、 ノートを見て 唖然

なんと 順番が違っていました。

そこで これから先は 当時の整理したノートの記録です。

地の目を入れる … 裏からスチームアイロンをかける

表・裏の判りづらい布は、表側の両耳に4寸おきにぐらいに チョークで印を入れる。

反物の長さを2尺ものさしで 図る

断ち切り袖丈の4倍を裁つ

(袖丈 + 縫い代)×4=

(1尺3寸 + 1寸 ) ×4= 5尺6寸

袖を中表にして 図のようにたたむ

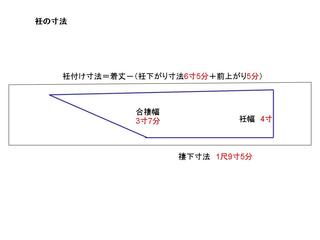

総丈を積もる

( 図 ただいま 省略中

)

身頃布を中表にして 二つに裁つ。

さらに 二つに折り 断ち切った裾の方 4枚をきっちり揃え、マチ針で留めて 4枚をしつけをかける。

① 裁ち台に 布を平らにおく。

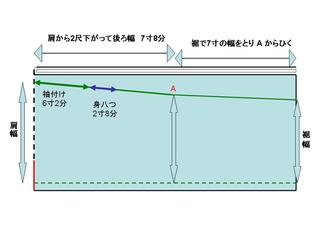

裾部分をしっかり押さえておき、肩部分の輪に物差しを入れて、

4枚の布のつり合いが整うように、輪の方へ 物差しをひっぱる。

わの部分をアイロンでつぶす

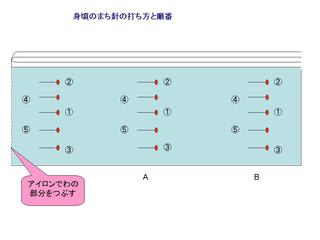

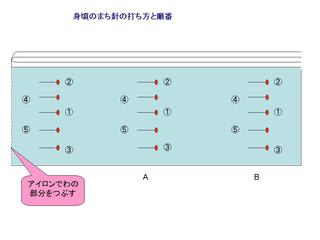

② 丈の三か所(A B C)幅の5か所(①~⑤)に マチ針をうつ。

③ 布の両端と 中央の計三か所の総丈をはかる。

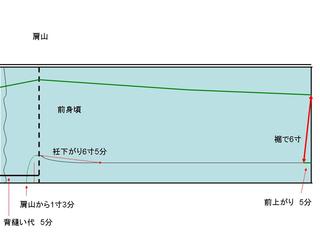

衿肩開きの寸法としるし

① アイロンでつぶした輪の部分に四か所、マチ針を打つ。

② 後見頃の方へ(身ごろ4枚のうち 上2枚部分)へ、5分ずらす。(裾の方へ)

③ 1尺1寸5分下がった所と、1尺1寸下がったところに、五か所のヘラ

山印の位置は (肩幅)+ 背縫い代 (3分) + 背と袖付けのきせ(1分)の合計

① 衿肩開きを 寸法の1分手前(2寸5分)まで 挟みで切り込み。

② 前身頃の6寸下がったところへ、ヘラ。続いて 切り躾。(衽下がり寸法を印す)

とまぁ こんな感じで 懇切丁寧で このノートに記してあるような細かい説明は 手元にある和裁のかなり詳しい本でも

すべては書いてないものです。

さらに 寸法で布を断ち切る時は 必ず 耳から横糸を1~2本引いて 筋をつけて 横糸の1本の線に沿って断ち切ることは

かなり厳しく言われました。

「どこよりも 誰よりも詳しく丁寧に教えてあげますよ やる気さえあれば」

というのが 先生の言葉でした。

(こんなこと滅多にないんだけど)

(こんなこと滅多にないんだけど)

掛け衿のえり付け側をほどきます

掛け衿のえり付け側をほどきます

掛け衿の本衿に止めてある両端を解き外します

掛け衿の本衿に止めてある両端を解き外します

三つ衿芯を取ります

三つ衿芯を取ります

この着物は 表も裏も衿を縫いつけてから、衿の縫い代を中とじする仕立てです。

この着物は 表も裏も衿を縫いつけてから、衿の縫い代を中とじする仕立てです。 」と 解きながらうなったほど。

」と 解きながらうなったほど。

衿の中とじが外れると、褄下を解くことができます。

衿の中とじが外れると、褄下を解くことができます。

褄にふき綿がつかってあるのを発見。

褄にふき綿がつかってあるのを発見。

表 裏の衿をはずします。

表 裏の衿をはずします。

補強のための とんぼ なるものを発見

補強のための とんぼ なるものを発見

身八つのとんぼです。 あまりにも、丈夫につけてあり、解くのに四苦八苦

身八つのとんぼです。 あまりにも、丈夫につけてあり、解くのに四苦八苦

とんぼが外れると、後は 楽勝。

とんぼが外れると、後は 楽勝。

ポイントです

ポイントです

は もう一本のひもが写っています。

は もう一本のひもが写っています。

の画像の状態のひもを反対にします。

の画像の状態のひもを反対にします。

)

)