今年の4月は よく着物を着て出かけた

スマホのアプリ ジョルテでスケジュール管理しているが、4月後半に修理に出した

色々とバックアップを取り、スケジュール管理もバックアップをとっていたはずだが、クラウドの設定を間違い、復元するのがとても面倒で 結局一部復元のみ

こうなると 自分が何をいつしたか 記憶の中だけではとても朧で なんとも悲しい

カメラで自己撮りした画像は 日付がわかるものの 一瞬この日はなんでこんな着物を着た?と なんとも心もとない

○ 4月初めは 鹿児島で父の命日に寺へ出かけた

仏事用の帯は持っているものの なかなか締める機会がない

人口3万に満たない平成の合併で出来た市には 同じ宗派のお寺が三つある

よって檀家の数は知れたもので、毎年行っているものの 寺で供養のお経をあげてもらうために来ている人のドレスコードは それなりにしているものの とても低い

そんな中で まわりとの調和を考えて着る着物は こんなものでも大丈夫な雰囲気である

ウールに袖なしの羽織物

帯は博多の小袋を結び、羽織物は友人からのプレゼント

既製品で紐の位置が自分の体と合わず 苦労する

○ 鎌倉巴会 茶会

母の小紋の仕立て直したものに 袋帯

この袋帯はとても軽くて締めやすくて 柄も無難で重宝しているが、かなりくたびれてきたように思う

茶室に入る前に並んでいるとき 前の高齢のご婦人の締めておられた帯があまりにも素晴らしいもので ついお声をかけてしまった

見事に緻密に刺された相良刺繍だった ( 全く知らない人様に声をかけるようなことを初めてしてしまった )

このご婦人の締められた相良刺繍の帯を見て 相良刺繍にもピンキリのランクがあるとつくづく思ってしまった

しかし茶会の着物は 気を遣う

私はいつも指導していただいている先生とご一緒させてもらっているが、先生に恥をかかせないこと ( お顔が広いので ) 茶席を設けてくださっている方々んい失礼にならないこと ‥‥ 私の大寄せの茶会へ行くときのスタンス

○ 友人と着物を見に

親戚が呉服商の知人がいる

年に数回自宅で 反物を見せてくれるので 声をかけられる

扱っているものの趣味がいいので リリィさんを誘って出かけた

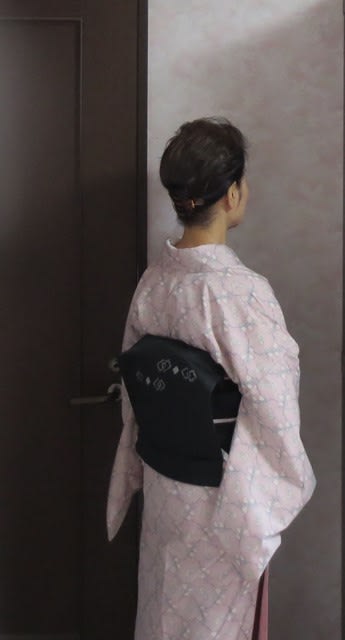

昨年縫った薔薇の柄の織り出された白大島に 初めて袖を通した

友人宅の明るいリビングルームで 反物をわが身に合わせるために鏡を覗き込んで 半襟の色の選び方を失敗したと思う

サーモンピンクはやめるべきだった

帯は黒地に絞りの羽織りからのリメイク

仕立てたのは十年ほど前で、当時は絞りの少ない部分を選びに選んだのだが、十年たって もう少し絞りの多い部分を使えばよかったと思う

残りは切り刻んで(手芸で)使ってしまったし

風が強い日で、母が洗い張りして保管していた大島紬を対丈コートに仕立て直したものを上に着て

ところが、帰宅してハンガーに吊るしておいたコートを片付けるときに 裾の背縫いがほつれていることに気づく

対丈コートが好きだが、どうも電車で移動する都会の生活では 裾の傷みが激しい ( よく歩くから )

これが田舎暮らしになると 公共交通機関がぐっと少なくなるから 車中心の移動になり、着物の傷みは少ないだろうと思っているのだが

○ お茶の稽古 1回目

真の行台子の稽古で、

昔なら紋付を着て 改まった気持でお稽古をつけてもらうもの と 教わっているものの 生憎の雨

せめて柔らか物を着て臨みたいお稽古だが、その辺は細かいことを言われない師なので、染めの紬に これまた砕けた染めの帯

この帯は 友人が振袖の着物地から仕立てを頼んで作った名古屋帯

二本の帯が作れたということで、一本をいただいた

とても素敵なものだが、縮緬のきれ地で出来た帯は 芯もしっかりしていて この季節に締めるとかなり暑い ( しかも季節限定の柄 )

家に戻り 帯を解くと帯までしっとりと汗の湿気を含んでいる

おぼろげな記憶には エクセルで作った家計簿に付帯させた三行日記で 補完せさた