通信添削で書の稽古しています

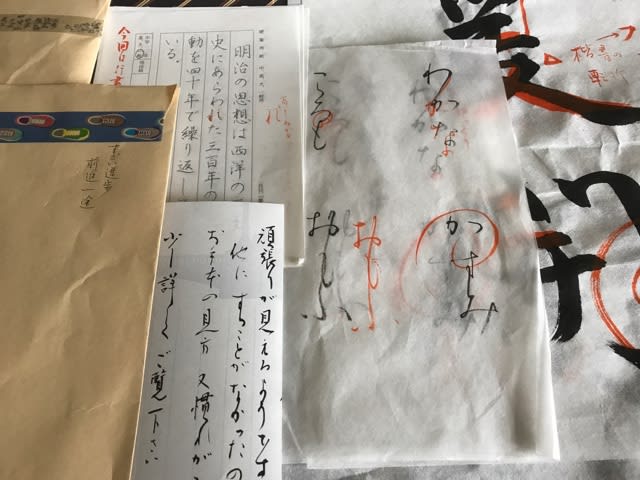

課題は楷書2点、行書1点、草書1点、かな2点は最低

他に我が師匠から漢字かなまじりや隷書やかなが追加で手本が送られてくる事も

今月は、8種類

例えばかなの入門編の原本は

これを手本として印刷されてきたものに、我が師の見本があります

私は3種類のお手本を見ながら稽古するのです

これが難しい

どこを真似てどこを真似たらよくないのか、何年経ってもわからない

臨書の奥深さがわからずに毎回右往左往

提出の期限が迫っているのに、どれを出せばいいのかわからない状態

筆の運びも出来ない

原本をよく見て、と毎回言われています

見本ではないのです💦

行書

草書は

楷書が一番手こずり、最後まで納得できないまま毎回提出の繰り返し

小筆を使うかなは、もう10日ほど手付かず

筆も硯も紙も変わるかなは、かなだけを集中したいからです

数年前までは、課題二つぐらいをこなすのが必死でした

余裕が出てきたら、やることが増えて どれもひたすら書き込む稽古が出来ない

苦しくて辛くて、年に一、二回は泣き言を師に訴えて、気楽にと励まされる割にはやる事は多くて

辞めたくない自分もいて

年明けには写経もやりましょう❗️と手本に紙が届きました

写経も面白いのです

でも、正倉院展や他の美術展などで鑑賞した昔の人の写経を思い出すと

動機が違うからもあり、字に命がこもってこない

もう樹海入り込み、迷って迷って出口も見つからない感じ

たまにすーっと力が抜けて書けた?字が無添削で返ってきます

飾られるほどだから、額装や表装してみたらと

歯に衣着せぬ我が師だから、きっとよいしょしての言葉ではないと、その時は嬉しいのですが

なぜ無添削になったのか、よくわからないという、理解力の無さ、センスの無さ

稽古の量も足りないのに、上達したい身勝手さ

辞めたくない一番の理由は何なんだろうと思いながら続けている書の稽古です