10月からは 着物の暦は袷着用ですが、この温暖化のすすむ中では 袷の着物は出番が少なくなってきています

自分の遊び着や家着では 袷という枠にこだわらずにいるものの、お茶会ではルールに縛られている自分です

10月2日は 妹関係の用があって 宇都宮へ

見かけは袷だけど、胴(背中部分の胴裏を)省いて仕立てた胴抜き袷の着物に長襦袢は 二部式で下は絽 上は袖は紗でした

最近 着て帯を締め終わってから 全体の雰囲気で帯揚げの色が気に入らず 変えたりするのですが、この日は時間切れでそのまま 妹のところへ。

帯と同系色の帯揚げを持ってきたのですが、ミスマッチのような気がしました

そこでバッグに違う帯揚げを入れていきました

10月3日 一泊して 帯揚げだけ交換しました

妹の家は 一階に姿見などなく、リビングの上半身だけ映る鏡をチラ見しながら着付けたら やはりそれなりの着付けにしかならず (2階には 大きな姿見があるらしいのですが、面倒でした)

↑が帯揚げを変えた帯回りです

こちらの合わせ方が 私好みのようです

10月4日 川崎大師で茶筅供養と お茶会

この時の着画は

別記事に

10月7日 お茶の稽古

今年の夏に 亡き母の帯を持ち帰ってきたものを締めました

漆箔の名古屋帯ですが、色がシックで しかも締めやすい

一体どのくらい昔の帯なのでしょう

長襦袢は やはり二部式で 下は絽 上は紗の変え袖で

お稽古は 立礼。 18日のお茶会の段取りなどの打ち合わせや準備に追われた一日でした

10月18日 地区の催し物での茶会

スコッチガード加工してある膨れ織の色無地一つ紋に お茶会御用達の箔屋清兵衛 草木染袋帯

生襦袢は二部式で やっと単の組み合あせ

亭主を3回 半東3回 着付けお一人様 お直しお二人様の忙しい一日でした

大きな失敗なく終わることができて、私の中で節目の一日でした

10月23日 お茶の稽古

中置の勉強

流し点と重茶碗

今年の春先に トトの母様の着物を 洗い張りして マイサイズに仕立て直したもの

帯は博多八寸を銀座結び風に

長襦袢は二部式で 単の組み合わせ

いつもあわただしく着画を撮るのですが、この日の一枚を見て わが身の姿勢の悪さにびっくりしました

姿勢は鏡をチラ見しただけでは気がつかないもので 写真を見て反省することがよくあります

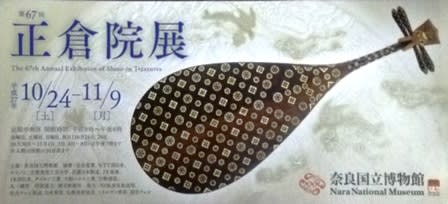

10月26日

正倉院展

10月28日 お茶の稽古

円荘と貴人清次の薄茶の稽古

着物は大島紬に 亡き母の名古屋帯 色が錦の山のようでこの季節に締めたくなる帯なのですが、ズルズルと滑りやすく お太鼓の形が作りづらい帯です

それでも洗い張りして 芯を変えて仕立て直したいほど好きな帯です

10月31日 卒業以来の中学校の同窓会

10年ほど前から声をかけてもらっていた中学校の同窓会

なかなか日程が合わずに不参加でしたが、還暦節目の今年が最後かもしれないと連絡を受けて 初参加してきました

たまに連絡を入れると 何名か集まってくれる幼い頃の有難い友達です

一番お気に入りの 雪輪が織り出されている大島紬を 汚れるのを覚悟して着ました

帯も 汚れてもいい覚悟の名古屋帯

どういうふうに汚れるか ‥‥ 宴会スタイルだと興にのった友人たちは 私の背中に手をかけたり 肩に手をかけたりしてくるのです

宴会だから 当然指が汚れていて そういう時にきた着物はしばらく経つと 肩や背中に汚れがシミになっていたりカビていたり

( 数回経験済みです )

だから 悉皆行き覚悟の着物です

四十数年ぶりにあったあのころの同級生は 私も顔を覚えていたり 名札を見れべば思い出したり 楽しい時間でした

しかし びっくり

ぽんだったのは タバコOKだったことです

私の着物は 昔の夫のビジネススーツの臭い(二十代はスモーカー)のようなものがしっかり籠ってしまい

やはりお手入れ必須になりました

朝早い出発だったので、まずは着物着て 化粧して

その後 朝食準備は水屋着を羽織って

洗える着物生地で縫った水屋着の上下は 洗濯も手軽で家で重宝しています

この日の帯揚げは トナカイを染めたものでしたが、着終わってから失敗だと気づき、ホテルにチェックインして会場に出かける前に 部屋で帯を締めなおし帯揚げを変えました

着物を着始めたころは 少ない手持ちを一生懸命工夫して 着物と帯と小物の組み合わせを考えていたのに、だんだん横着してテキトーが増えていると思うこの頃です

10月になって さすがに着物を着る回数が増えているのがわかった 着画の記録です

( 数回経験済みです )

( 数回経験済みです )