実は今、北米の前装銃射撃仲間達がピンチに陥っています。事実上、現在アメリカで唯一、射撃競技に使える品質のブラックパウダー(黒色火薬)であったGOEX(ゴーエックス)の供給が終了してしまいました。今年の6月、ルイジアナ州のミンデンにあった工場で火災が発生して生産が止まっていたのですが、なんと親会社であるHOTGDON(ホジドン)が、あまり利益の上がらないこの工場の閉鎖することにしたというのです!。

まぁ HOTGDONとしてはすでにパイロデックスやトリプルセブン、ブラックホーン209のような代替黒色火薬も生産しているので、特に問題ないと判断したんでしょうね。しかし・・・・・・ MLAICの様な国際的な競技団体はそれらの使用を認めていないので、非常に困った事態になります。私達も海外遠征時には現地で火薬を入手しているので、今後どうなるのか非常に心配です。決定が覆って再生産になるか、どこかの企業がこのブランドと工場を買い取ってくれれば良いのだけど・・・・・・

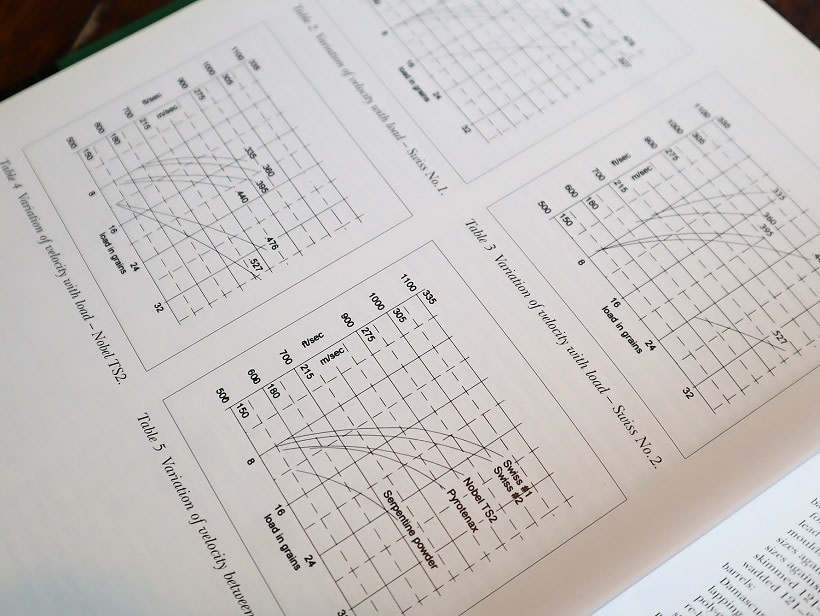

国際的に見た場合、射撃競技で使用できるレベルの黒色火薬はGOEX 、Swiss(スイス)、Sheutzen(シェッツェン)の3種類しかありません。主として北米ではGOEX、南半球ではGOEXまたはSwiss、ヨーロッパではSwiss またはSheutzenが使用されていて、どのブランドにも色々な粒の大きさの製品が用意されています。この画像の左側はGOEXの3F(FFF)で、右側は4F( FFFF)なんですけど、結構違うのが分かりますよね。

以前にも書いた通り、 日本で前装銃射撃や黒色火薬の銃に使用されている黒色火薬は1種類のグレードしかありません 。そこで、海外遠征時には事前に使用できる火薬を確認し、試験用円孔ふるいを使ってそれに合わせた粒子の火薬を用意してセットアップを行います。同じ黒色火薬だって、使ったことない火薬でいきなり高得点を出すことなんて出来ません。まぁこの辺りの話に関しては、また機会を改めて書かせて頂きますね。

通常、世界選手権クラスの大きな国際大会の場合、火薬には射撃場内の決められたエリアでしか触ることができません。事前に用意しておくことが出来ないので、参加種目が多いときにはてんてこ舞いでした(笑)。私の右側に見える黒いボトルがSwissの黒色火薬です。開催国によっては、銃の持ち運びに関して厳しい制限が課されるケースもありました。

でも環太平洋選手権クラスではその辺りのルールは若干緩いので、こんな感じで試合の前にのんびりホテルで用意していました。でも異国の地で、夜な夜なホテルで火薬を計っているなんて、どう見たってかなり怪しい人だよなぁ(笑)。

まぁ国際大会への参加は、銃の輸出入を含めて色々と面倒なこともあったけれど、今となってはどれも楽しい想い出です。海外の射撃仲間とは今でもFacebook等で繋がっているのでお互いの近況は分かるのですが、また以前のように直接会って勝負してみたいなぁ。

まぁ HOTGDONとしてはすでにパイロデックスやトリプルセブン、ブラックホーン209のような代替黒色火薬も生産しているので、特に問題ないと判断したんでしょうね。しかし・・・・・・ MLAICの様な国際的な競技団体はそれらの使用を認めていないので、非常に困った事態になります。私達も海外遠征時には現地で火薬を入手しているので、今後どうなるのか非常に心配です。決定が覆って再生産になるか、どこかの企業がこのブランドと工場を買い取ってくれれば良いのだけど・・・・・・

国際的に見た場合、射撃競技で使用できるレベルの黒色火薬はGOEX 、Swiss(スイス)、Sheutzen(シェッツェン)の3種類しかありません。主として北米ではGOEX、南半球ではGOEXまたはSwiss、ヨーロッパではSwiss またはSheutzenが使用されていて、どのブランドにも色々な粒の大きさの製品が用意されています。この画像の左側はGOEXの3F(FFF)で、右側は4F( FFFF)なんですけど、結構違うのが分かりますよね。

以前にも書いた通り、 日本で前装銃射撃や黒色火薬の銃に使用されている黒色火薬は1種類のグレードしかありません 。そこで、海外遠征時には事前に使用できる火薬を確認し、試験用円孔ふるいを使ってそれに合わせた粒子の火薬を用意してセットアップを行います。同じ黒色火薬だって、使ったことない火薬でいきなり高得点を出すことなんて出来ません。まぁこの辺りの話に関しては、また機会を改めて書かせて頂きますね。

通常、世界選手権クラスの大きな国際大会の場合、火薬には射撃場内の決められたエリアでしか触ることができません。事前に用意しておくことが出来ないので、参加種目が多いときにはてんてこ舞いでした(笑)。私の右側に見える黒いボトルがSwissの黒色火薬です。開催国によっては、銃の持ち運びに関して厳しい制限が課されるケースもありました。

でも環太平洋選手権クラスではその辺りのルールは若干緩いので、こんな感じで試合の前にのんびりホテルで用意していました。でも異国の地で、夜な夜なホテルで火薬を計っているなんて、どう見たってかなり怪しい人だよなぁ(笑)。

まぁ国際大会への参加は、銃の輸出入を含めて色々と面倒なこともあったけれど、今となってはどれも楽しい想い出です。海外の射撃仲間とは今でもFacebook等で繋がっているのでお互いの近況は分かるのですが、また以前のように直接会って勝負してみたいなぁ。