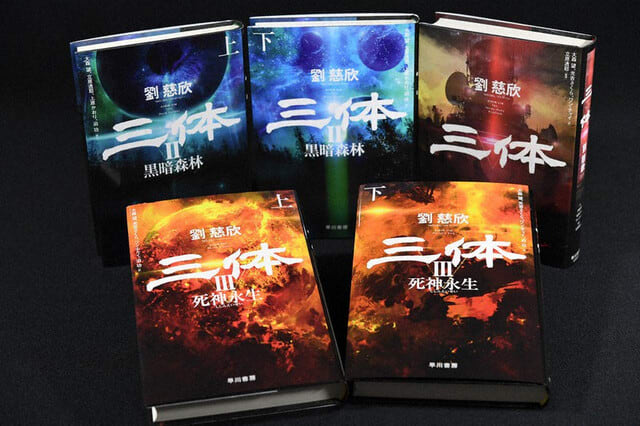

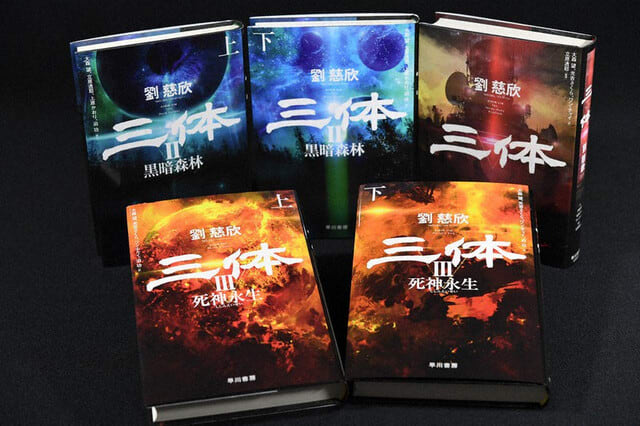

【書評】三体

今回読んだのは、中国人のIT技術者の書いた近未来~超未来の宇宙SF小説です。もうすぐ読み終えますが、少なくとも2編『三体II』まではいい小説です。最終編『三体III』になると、少し世界観が崩壊しています。

(内容)

地球の隣の星系、プロキシマ・ケンタウリにも知的生命体が住んでおり、あることがきっかけで、地球への侵攻を開始し、いろんな問題が起きる、という物語です。

少し詳しく書くと・・・

(物語の前提)

・三体星系

太陽系の隣の星系、ケンタウルス座α星系には、3つの恒星があるが、互いに不規則に動く。その周りを回る12の惑星も不規則な動きを余儀なくされ、1つ、また1つと恒星に飲み込まれて滅びていき、いつしか一つの惑星が残るのみになっていた。

その惑星の公転周期は、惑星が3つの恒星のうちのどれか一つに捕まって、その周りを規則正しく公転する恒紀と、3つの恒星の間を不規則に動く乱紀に分かれる。恒紀には気候は安定するが、乱紀には灼熱地獄になったり、酷寒の世界になったりと、それはそれは過酷な環境であり、そこで育った生物、特に知的生命体 三体人は、独特の進化を遂げた。乱紀が来ると脱水して、全身の水分を抜いて仮死状態になり、灼熱や酷寒に耐えながら、次の恒紀が来るのを待つのである。

また、そんな環境下では、全体主義の国家が続きやすく、地球の20世紀、三体星系では、厳格な階級制と労働年齢を過ぎると強制的に脱水させられ、焼かれてしまう極端な国家が成立していた。ただし、知的生命体の発祥は、地球と比べて、数百万年早く、極端な環境下で既に200以上の文明が栄えては滅んだが、科学技術では、地球の人をはるかに凌駕していた。

そして、3つの恒星の動きは、基本的に不規則なので、その惑星もいつかは他の星のように、恒星のどれかに進路を乱され、飲み込まれてしまうだろう。そうなる前に、脱出しなくては・・・。そう考えていたところに、地球からの通信が届く。

・地球との接触

強力な電波でメッセージを送ってきたのは、1970年代の地球外文明探査プロジェクトが進む地球。地球から4.2光年の三体星系では、その受信に成功して、メッセージを返す。三体の監視員は善意で「侵略の企図がある。決して返信するな」と送信するが・・・。

文革で家族ともどもひどい弾圧を受け、政治にも人生にも絶望していた研究者の葉文潔は、「助けてほしい。人類文明は危機に瀕している」と、あらぬメッセージを返してしまう。

メッセージを受信して、地球の正確な位置を知った三体文明は、その距離が近いことに狂喜し、移民船団(=侵略艦隊)を派遣する。ただし、それでも4.2光年はあるので、彼らの能力で400年近くはかかる、

というストーリーです。

以後、地球の側は、さまざまに準備して、迎撃なり避難なりの努力をするのですが。優秀な学者や軍人を冬眠させて、200年後に送ったり、あの手この手で頑張りますが、大航海時代、中南米の古代文明が西洋人にかなわなかったように、どうやっても、勝つことはできません。その後、二転、三転するのですが・・・。

(感想)

1巻にあたる『三体』から3巻目の『三体II下』までは、かなりバランスよく書かれています。冬眠覚醒後の未来都市やそれまでの歴史も、毎回克明に描写されたり、登場人物の会話を通じて紹介されており、時間旅行をしている気分になれます。

ただ、最終編の『三体III』あたりになると、他のいろんなSFにも似て、世界観の崩壊が起きており、残念な要素も多く、それはマイナス点です。

例えば、相対性理論を中途半端に肯定した結果、おかしなことになっていたり・・・

相対性理論は、光の速度を一定としますが、この小説では理論は不完全であり、可変であった、とします。それで、最終巻では、しばしばいろんな場所で光の速度が変わったりするのですが、そのくせ登場人物は相対性理論の別の法則には縛られます。あらゆる物体もエネルギーも、光速を超えられない。だから、光速が遅くなった世界では、えらいことになってしまいます。物体の移動速度が、遅く縛られたりするのです。

いや、これ、あり得ないでしょ(笑)と、突っ込みを入れたくなる設定です。光の速度不変を変えるなら、他の箇所も変えないと・・・。例えば、光の速度を亀の速度にした場合、人は殆ど歩くことができなくなります。そんなこと、起こり得ますかね? 相対性理論は、光の速度不変を含め相対性理論の前提で成り立っているんだから、前提が壊れた世界では、他の箇所も適宜調整しないとおかしくなるでしょ、と思うのですが。

他にもいろいろ、突っ込みどころはあったのですが、それはSF小説ですから、仕様上、当然ですね。

ただ、あともう一つ、目だった不満点、というかこの物語の特徴が。

この小説では、異星人からの侵略なり、さらに全く別の異星人からの地球破壊などに備えて、人類の太陽系脱出が何度も計画されますが、そのたびに「逃亡禁止法」などが制定されて、組織的な地球脱出は禁止になってしまいます。このあたりは、作家のお国柄を感じさせてくれました。

この作家は、何が何でも、地球人を太陽系の外に避難させたくなかったようです。地球から外宇宙への大移住ができれば、それはそれで、ストーリーが広がって、物語も面白くなり、続編も余分に書けて、作家は儲かると思うのですが、なんでと思ってしまう設定ではありました。この辺は、ちょっと普通のSFの作りじゃない。最近は、中国政府がSFにも多少の規制をかけていると聞きます。そうした影響があるのでしょうか、と勘繰ってしまうような作りでした。