【入院】

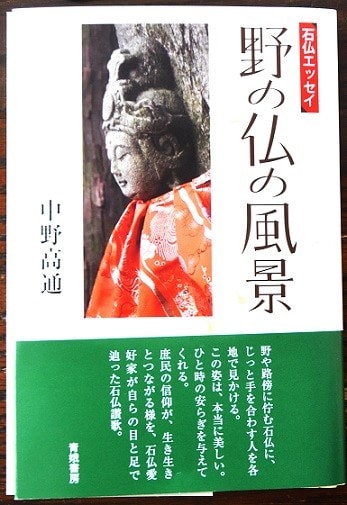

(写真は案内写真の一コマです。出版は夏頃の予定)

再校の途中、病院の血液検査の結果が悪すぎて、緊急入院することになってしまいました。幸いなことにパソコンと再校印刷物は持ってきていたので、早々に病室で再校作業に入りました。しかし体力・気力もなくなりはかどりません。昨年の入院時は一日中原稿作りのためベッドに横たわることはなかったのですが、今回はダメです。それに再校に必要な資料は家にあるので作業は進みません。それでも家ですませていた再校済みは、病院のコンビニでレターパックを買って編集者に返送しました。

それにしても編集者の眼はするどいもので、初校を反映した再校にはことこまかな指摘が山ほどあって、時間のほとんどがその確認に費やされました。

5月末、やっと退院しました。これからの仕事は再校を済ませ、不鮮明な写真の再提出です。しかし再校の指摘や引用文の確認などのため、1階の書庫まで行って資料や本を探して2階にもどるのが大変です。

そんなときに編集者から、ありがたいことに、こちらの病状にあわせて行程を早める旨の連絡が入りました。写真もなんとかしていただけるようです。発刊まで余命との競争です。