いわき市四倉山田の稲荷神社の庚申塔

いわき市の北西部、仁井田川沿いの寺社を訪ね、稲荷神社の境内に「庚申」と刻された二基の庚申塔に出合ました。

稲荷神社は山の中で、参道入口に「鎮守稲荷神社」銘の石碑が立ち、山道をしばらく辿った先に稲荷神社が建っていました。

境内の素朴な庚申塔は二基とも「万延元年(1860)」銘。いわき地方の庚申塔はほとんど見ていませんので傾向はわかりませんが、青面金剛は少なく文字塔が多い印象でした。

いわき市の北隣り双葉郡では庚申塔123基のうち青面金剛などの像様のあるものは9基と佐藤俊一氏の『村の野仏たち』(注1)に報告されています。このなかで青面金剛のある庚申塔で古いのは宝暦十三年(1763)、文字塔では元禄四年(1651)が最古ですから、庚申塔の造立は関東地方より100年遅い時期になります。この状況をみると、いわき地方の庚申塔造立もそれほど変わらない時期と考えられます。

(注1)佐藤俊一氏著『村の野仏たち』昭和65年、私家版

(地図は国土地理院ホームページより

福島県いわき市四倉宮下の柳生院

いわき市の北西部、仁井田川沿いの柳生院寺社を訪ねました。柳生院は真言宗で本尊は大日如来。その入口に石段脇に種字の胎蔵界大日如来石塔がありました。石塔は湯殿山供養塔です。

この種字大日は東北地方ではよく見られる自然石の石塔で、上部に胎蔵界大日如来、その下に「湯殿山」を刻した豪快なものです。湯殿山は出羽三山の奥の院で、ぉ湯が湧き出す岩を御神体大日如来としています。「文化四年(1804)」造立。

種字は密教で仏菩・菩薩などを表す梵字。梵字は梵語(サンスクリット)の字体で、インドで発達した文字とされています。また密教では真理を表す呪文としての梵語の真言があります。種字や梵語の元になるのが悉曇(母音と子音の組み合わせ)。児玉義隆氏は「現在、梵字悉曇の文字が活用されているのは、日本のみといっても過言ではない。ただし、それは宗教的範囲の使用である。その形態は一様ではないが、(略)卒塔婆に用いられる梵字、あるいは護摩札、交通安全等の祈願札に用いられる梵字、また種字曼荼羅、阿字観、字輪観等、礼拝対象の梵字、および石塔、板碑、磨崖、幡。華鬘等、古来から先人によって残されてきた貴重な梵字資料などがある」と指摘しています。

同所には文化三年(1803)造立の「百万遍供養塔」やこの地方独特の板碑もありました。

(地図は国土地理院ホームページより

福島県いわき市四倉町薬王・薬王寺の重要文化財文殊菩薩

いわき市の北西部、仁井田川沿いの薬王寺を訪ねました。薬王寺の板碑や亀趺はすでに紹介しましたので、今回は木彫の文殊菩薩です。

参道石段脇に「国宝文殊尊/昭和三十一年/参道構築記念」」銘の石碑がありました。この寺にある文殊菩薩は重要文化財ですが、かつては国宝だったのでしょうか。

文殊菩薩は本堂裏の収蔵庫にあり、運慶作と伝わる国の重要文化財です。拝観を申し出ると、住職が開錠し案内していただきました。堂内や仏像に写真もOK、ネットへのアップもOK。住職がいうには皆さんに宣伝してもらった方がいいとのこと。

堂内には他にも釈迦涅槃図や絹本色弥勒菩薩などもあります。ぜひ訪ねてみてください。

(地図は国土地理院ホームページより

福島県いわき市四倉町薬王・薬王寺の亀趺(きふ)

いわき市の北西部、仁井田川沿いの寺社を訪ねました。最初に訪ねた薬王寺の境内に亀趺(きふ)がありました。

亀趺は亀の形をした石碑の台座。石碑を造立するにあたり〝鶴は千年亀は万年〟のことわざにあるように、長寿の亀にあやかって石碑が末永く立ち続けることを願いました。亀趺は古くから中国で造立されていたもので、この国では江戸時代に大名など大型の墓石の台座としたのが始まりとされています。

薬王寺の亀趺は笠塔を支えています。笠塔正面には「重罪一時/消滅生免/災殃死生」の宝筐印陀羅尼経が刻されていますから、これは宝筐印塔です。亀の顔はしっかり造られていますが、甲羅の部分は別の台座を重ねてあって端折られたもので亀趺としては見劣りがします。その顔には、耳と牙があります。実際の亀に耳はついていますが見えませんし、歯はありませんが、亀趺となると耳がついているものが多いようで、これは中国の亀趺でも同じです。

薬王寺の亀趺は笠塔を支えています。笠塔正面には「重罪一時/消滅生免/災殃死生」の宝筐印陀羅尼経が刻されていますから、これは宝筐印塔です。亀の顔はしっかり造られていますが、甲羅の部分は別の台座を重ねてあって端折られたもので亀趺としては見劣りがします。その顔には、耳と牙があります。実際の亀に耳はついていますが見えませんし、歯はありませんが、亀趺となると耳がついているものが多いようで、これは中国の亀趺でも同じです。

(地図は国土地理院ホームページより)

福島県いわき市四倉町薬王・薬王寺の板碑

いわき市の北西部、仁井田川沿いの寺社を訪ねました。最初に訪ねた薬王寺は、大同年間(806~10)に徳一(とくいつ)によって創建されたというこの地方の名刹。徳一は法相宗の僧で、常陸から磐城そして会津に寺院を建立し仏教文化を広めたことで知られています。

薬王寺には板碑が多く集められていました。参道に並ぶ板碑は関東に見られる緑泥石の薄いものではなく、自然石を利用したこの地方独特の形。寺の案内によると、板碑は参道をはじめ石段や境内に45基あるそうです。どれも頭に二条線、その下に大きな種字を刻した板碑で豪快です。

いわき市の案内によると、この形の板碑はいわき市でも薬王寺を中心とした地域にだけに造立されたもので、年紀があるものは弘安八年(1285)から永和四年(1378)年の百年間だそうです。

石段入口には乗り物から下りることを示した「下乗」銘の結界石も立っていました。

(地図は国土地理院ホームページより)

行方市荒宿・嬪野神社の生祠

行方(なめかた)市は西の霞ヶ浦と東の北浦の挟まれた古くて新しい街。西浦に流れ出す雁通川周辺を訪ねました。

嬪(よめ)野神社は山の上。神社を囲むようにいくつかの石祠がありました。

そのなかで石祠の扉や柱に「殿様武運長久」銘が入るものが三基。もう一基は柱が欠けているが同じ銘があったとすると、「殿様武運長久」銘の石祠四基が神社を囲んでいることになります。石祠の形はいろいろで、「正徳元年(1711)」「享保十一年(1726)」銘もありますから、四基は個々に造立されたようです。ところで殿様とは誰のことでしょうか。

江戸時代に行方を治めたのは麻生藩。藩主新庄氏は外様大名ながら、幕末まで代々麻生藩主を務めた一万石の家柄でした。推測ですが、嬪野神社の石祠にある殿様はこの新庄氏を指しているのではないでしょうか。

推測ついでに、この四基を生祠(せいし)としました。生祠は生存中の人の徳を称えて造立した石祠。この国には生祠が多く、これをまとめたのが加藤玄智氏で『本邦生祠の研究』(注1)とう本があるほどです。関東で知られた生祠は埼玉県羽生市にある佐倉藩主の堀田氏を称えたもので、宝暦から安政(1751~1860)にかけて造立された10基が、『近世羽生郷土史 別巻』(注2)に報告されています。江戸時代の羽生は佐倉藩領でした。

生祠は人物銘をいれた石祠ですから、殿様とした嬪野神社の石祠はその範疇に入ると判断して生祠として案内しました。

(注1)加藤玄智氏で『本邦生祠の研究』1931年、明治聖徳記念学会

(注2)『近世羽生郷土史 別巻』1986年、羽生市古文書に親しむ会

(地図は国土地理院ホームページより)

行方市雁通川一帯の道祖神

行方(なめかた)市は西の霞ヶ浦と東の北浦の挟まれた古くて新しい街。西浦に流れ出し雁通川周辺を訪ねました。この地域でときどき目にするのが駒型の道祖神。石塔正面に「道祖神」銘があるだけの簡素なもので、高さは40センチ前後。石橋で会った老人は「どうろくじん」と呼んでいまいた。

見た道祖神は5カ所。そのうち3カ所は神社境内やその参道で、路傍は1カ所だけでした。造立は刻された紀年銘から明治以降のようです。道祖神の役目の一つとして外からの疫病などを塞ぐことですから、集落外れの路傍に置かれるのが普通です。したがって神社に置かれているのは路傍から移動した道祖神にもみえてきます。その点は確認できませんでした。次にその道祖神を写真で紹介しておきます。

(地図は国土地理院ホームページより)

(地図は国土地理院ホームページより)

行方市岡の福寿寺

行方(なめかた)市は西の霞ヶ浦と東の北浦の挟まれた古くて新しい街。西浦に流れ出し雁通川周辺を訪ねました。行方を古いといったのは、古くそれも日本神話に通じる伝承が各地に残る街という意味で、ここに案内する行方市岡の寿福寺にある日本武尊もその一つです。

その伝承は奈良時代に編纂された『常陸の国風土記』に基づくもので、日本武尊が常陸の国まで来ていたことに由来するものです。それによると日本武尊が相鹿の丘前に留まられたとき、大和から大橘比賣命が訪ねてきてお会いになったと記されています。この大橘比賣命、『日本書紀』では日本武尊とともに相模から上総に渡るとき、荒れ波を静めるために海に身を投じで亡くなっています。それは別として、二人の銘刻した石碑が雷神社に立っていました。

石碑には「日本武尊/大橘比賣命/史蹟相鹿丘前宮跡」銘。側にある案内には、日本武尊の食事を用意するとき雷鳴とともに別雷命が降りてきて、これを水の神として祀ったのが雷神社。江戸時代に道鏡と合わせ祀って丘前宮道鏡大明神とした、とありました。

道鏡大明神の社殿をのぞくと男根が……。道鏡と男根はどのような関係なのでしょうか……。子授け祈願として性神の祀ることは古くからありましたが、江戸時には石造男根も造立されてきました。その象徴として、道鏡は巨根だったという俗信があったようです。俗信の元になった一つが『日本霊異記』(注)の下巻第38、称徳天皇と道鏡の件です。

同書には「我之黒見曾比 麻多に宿し給へ 人に成まで(黒いふぐりよ、股でおやすみなさい。一人前になるまで)と歌った。称徳天皇の世の天平神護元年(765)のはじめに、弓削氏の僧道鏡は天皇と同衾し、政治をとって、天下を治めた」とあります。真意のほどは……。

境内入口には二十三夜塔と月読命の石塔、墓地には女人信仰の如意輪観音と子安観音が並んでいました。

(注)『日本霊異記』昭和42年、平凡社・東洋文化97

(地図は国土地理院ホームページより)

行方市根小屋・龍翔寺の石祠型墓石

行方(なめかた)市は西の霞ヶ浦と東の北浦に挟まれた古くて新しい市。西浦に流れ出し雁通川周辺を訪ねました。

龍翔寺は真言宗の寺で、中世に寺の上にあった山城の城主・相賀氏の菩提寺として創建されたと、寺の案内にありました。寺の墓地の無縁墓の一角にあるのが石祠型墓石。行方市でこの墓石に出会ったのは驚きでした。

石祠型墓石は私がそう呼んでいるもので、石殿・石室などとも呼ばれています。形は屋根と室部からなり、室部に五輪や石像を修めるように造られた墓石です。これが造立されたのは群馬・長野・山梨が中心で、埼玉・栃木・新潟・山形・神奈川・静岡・愛知の一部でも見ています。造立された時期は戦国期から江戸時代初期。室部に納められた石像は古いものでは群馬に見られる御堂とした大型のものに薬師や観音、後に墓石として五輪塔や夫婦像を納めるものが普及していったようです。ルーツは中世の畿内の墓石にあると思っていますが、戦国期から東国のこの墓石の造立地をみると、甲斐の武田氏が支配した地域に偏っています。

石祠型墓石は千葉県銚子一帯にも造立されていて、かつて訪ねたことがありました=上写真=。その特徴は室部正面に鳥居が浮き彫りされていること。龍翔寺の墓石にも鳥居がはっきり残っていますから、銚子と同じ様式です。行方と銚子は距離的にも近く、同じ霞ヶ浦水系でしたから、同じような石造物があっても不思議ではありません。しかし銚子一帯の多くは砂岩を利用したもので崩壊がひどく、多くは室部が潰れていました。

ところで室部の鳥居は何を意味しているのでしょう。和歌山・高野山の四十九院の鳥居につながるのでしょうか。

(地図は国土地理院ホームページより)

行方市根小屋・八幡神社の鳩

行方(なめかた)市は西の霞ヶ浦と東の北浦に挟まれた古くて新しい市。西浦に流れ出し雁通川周辺を訪ねました。八幡神社は雁通川が北浦の河口にある根古屋集落の北側、中世に相賀城という山城に建てられた神社。現地の案内には「寛永十六年(1639)龍翔寺九世住職の祐守法印の時に再建したと伝えられている」とありました。龍翔寺は山城の麓に建つ真言宗の寺。

八幡神社の鳥居をくぐって登り出すと、手水石と道祖神が並ぶ崖に突き当たります。道祖神は駒形の石に「道祖神」銘があり、この雁通川一帯でよく目にする道祖神です。境内には勧請された石祠が並び、「淡島大明神/元文四未(1739)」銘の石祠もあり、根古屋の鎮守といった感じの八幡神社です。

鳩は神社の本殿脇障子に二か所に彫られています。白い鳩です。

鳩は八幡神社の使い。御先(みさき)と呼ばれた神の先触れとして働く動物で、寺社の創建譚に登場する地主神などです。例えば熊野は八咫烏、稲荷は狐、春日は鹿、山王は猿、天神は牛、三峰・御嶽は山犬などです。そして八幡は鳩となっていますが、八幡の大元である大分宇佐八幡宮やその後勧請された京都石清水八幡宮、それから神奈川鶴岡八幡宮においてもこの関係を明快に解説したものは見ていません。

(地図は国土地理院ホームページより)

行方市石橋・熊野神社の月待塔

行方(なめかた)市は西の霞ヶ浦と東の北浦に挟まれた古くて新しい市。西浦に流れ出し雁通川周辺を訪ねました。熊野神社は石神集落の中心部にある神社で、近くに観音堂や浄泉寺もあります。

境内には庚申塔や月待塔が並び、この神社が集落の信仰の中心だったことがわかります。月待塔は「廿三夜供養塔」「奉待廿□」「十九夜/奉廿三夜/廿日待」の三基。いずれも風化がひどく、この場所に立て替えたような印象の月待塔です。その中の「十九夜、廿三夜、廿日待」を並べた月待塔はどういう背景があっての造立なのか、考えてしまいました。中央に「奉廿三夜」とありますからこれが主で、あわせて十九夜と廿日待を行っていたということだと思いますが、十九夜も廿日待も信仰や石造物の事例の少ない月待です。そのなかでも茨城には若干あったようです。

熊野神社の前に観音堂がありました。境内の案内には「神明山観音寺 本尊は、木像聖観音菩薩立像 現存する木札によれば、延宝六年(1678)二月吉日御堂再造とあるが、創建年は明らかでない。熊野神社別当として置かれたものである。明治元年神仏分離令により廃寺となるが、その後も地域住民のあつい信仰心で、護持されている。平成二十一年十二月吉日御堂再建、入仏供養が営まれた。毎月旧十七日夜には女人が集い、家門繁栄、安産祈願等が行われる」。いろいろな月待塔があった石橋集落です。

(地図は国土地理院ホームページより)

行方市石橋・養源寺の閻魔、地蔵

行方(なめかた)市は西の霞ヶ浦と東の北浦に挟まれた古くて新しい市。西浦に流れ出し雁通川周辺を訪ねました。初めは石神集落の養源寺。

養源寺は、山門に変わりに石柱を台座しその上に石仏を乗せて対にした所が入口。石仏は閻魔王と地蔵菩薩。寺の境内に閻魔と奪衣婆、あるいは六地蔵が並ぶ光景はよく見ますが、山門がわりに閻魔と地蔵が座すのは初めてです。

寺に向かって左側の像は、風化のため表情はわかりませんが冥府の裁判官十王の着衣である道服(道教の道士の服装)姿なので十王であり、その中心の閻魔王としました。本来なら笏を持つのですが、これも欠けています。石柱には篆書で「禁葷酒」銘がありますからこれは結界石も兼ねています。養源寺は禅宗・曹洞宗の寺でした。

右は右手に錫杖左手に宝珠を持ち、左足を踏み出そうとする延命地蔵です。地蔵菩薩は六道に苦しむ亡者の救済仏ですが、閻魔王の本地仏ともされています。

大護八郎氏の『石神信仰』(注)では、閻魔王の本地仏は『地蔵菩薩発心因縁十王経』が出典と紹介されています。

境内には薬師堂もありました。

堂内の中央に薬師如来、その両脇の4段の祭壇に木彫仏が並んでいます。最上部に薬師如来脇には日光・月光菩薩、その脇の2段3段に十二神将。ところが十二神将は11体で、1体は不動と神像の像容です。神像は十王の一王のようでもあります。養源寺は留守でこの件は聞くことができませんでしたが想像するに、かつてこの寺には十王を祀る十王堂があったのでは、と思いました。

(注)大護八郎著『石神信仰』1977年、木耳社

(地図は国土地理院ホームページより)

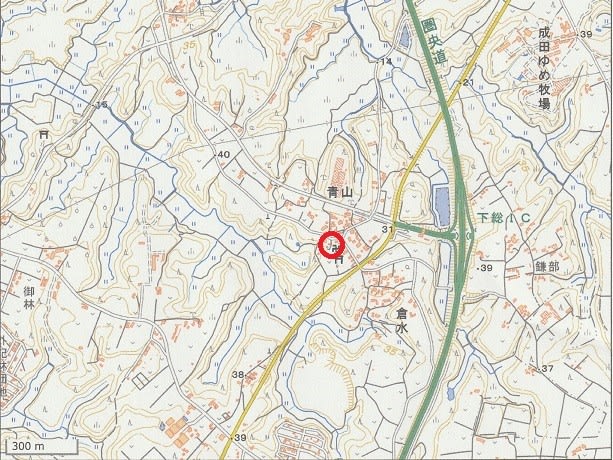

千葉県成田市(旧下総町)青山・東光寺の川崎大師

利根川下流の下総町が成田市と合併したのは2006年。旧下総町の丘陵地帯の青山を訪ねました。ここは東光寺を中心に、薬師堂や北辰神明社が建ち、そのなかに石造弘法大師を納めた小社が二社並んでいました。

その一つはこの地方に組織された成田組十膳講八十八所霊場の一つ。千葉県北部と茨城県南部の下総地方には、江戸時代中期以降四国八十八霊場を移したミニ霊場が各地につくられました。ミニ霊場は大きな寺を起点としてはいますが、その多くは小さな木祠に石造弘法大師(一部に木彫もある)を祀ったものです。

もう一つは川崎大師を祀った小社です。社内には川崎大師からいただいてきたお札がきれに並んでいました。川崎大師の本尊は弘法大師。青山の集落では「誠心講」という川崎大師の講をつくって、毎年川崎大師へ参拝したそうです。川崎大師がどのような布教活動をしたかは手もとに資料がありませんのでわかりませんが、川崎大師は東京西新井大師、千・香取の観福寺とともに関東の三大厄除け大師とされ、江戸時代中期より繁盛したようです。青山からは観福寺が近いのですが、わざわざ川崎まで出かけたのは、旅の楽しみがあったのでしょう。

小社の近くには「奉待十九夜講中/天明二(1782)」銘の如意輪観音が座していました。

(地図は国土地理院ホームページより)