(父に似たのは一目瞭然・・

昭和でも平成でも令和でもない。

あとみかんも・・

秀峰富士

お金さえあれば誰でも登れる!?

https://www.evernew.co.jp/outdoor/yamanoi/

あまり知られていない私の仕事、富士山の強力の話 | 山野井通信 | EVERNEW

今回は、あまり知られていない私の仕事、富士山の強力の話を書きます。富士山頂の気象庁の観測所への荷上げを始めて10年以上になります。

山野井通信 | EVERNEW

http://www.evernew.co.jp/outdoor/yamanoi/2002/20020131.html

新田次郎

『冬山の掟』★★

初出は昭和53年7月

文庫としての新装版

山岳短編集

昭和感漂う一作もあるけど、山に関しては40年経過した今読んでも変わらない。

自然に対してハイテク機器は通用しない。

GPSは便利な機能だとは思うけど。

しかし・・救いようのないのが冬山

注意喚起小説でしょうか。

助かってほしい!そんな思いも空しく視界がきかない。

身体の感覚が失われてゆく。そして急激に訪れる睡魔・・

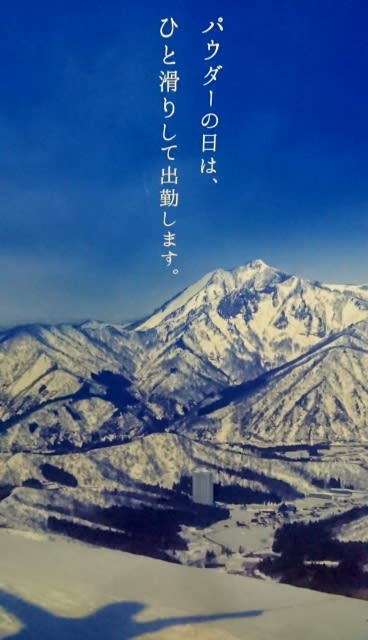

今週末はボードだけど、改めて吹雪の怖さを再確認(先日かぐらで死亡事故があったばかり)

先日の棒ノ嶺でも記載したけど登山での道迷い。

道が狭くなり、気づいたら踏み跡が消えている。

どう考えても違う道と気づく。

その時点での判断が重要とされている。

素直におかしいなと思ったら戻る(これ基本)

何となくだけど、男子はそのまま突き進む人が多い気がする。

(男尊女卑は問わない)

自信?プライド?下手な経験?

その時点でわたしは目印を決めておき、突き進むに付き合うけど、結局はその目印まで戻ることが多い。

ほーら言ったじゃん!

登山歴や経験以上に人柄が出る。ゴルフみたい。

行き当たりばったりだけど怖い目に合ったことがない。

勘というか何なのか。

人間の五感が研ぎ澄まされるのが山

山をなめるなって?

低山専門なのはそのせいかもしれない。

なので登り納めがない(笑)

続けて読んだのが『聖職の礎』史実に基づいた小説。

ドキュメンタリー山小説よき!